<Helicopter Japan>

弱肉強食の競争世界

――米国ヘリコプター救急事業―― アメリカのヘリコプター救急について先頃、次のようなニュースが伝えられた。

要約すると「アリゾナ州の農場主ケンドール氏が、高く積み上げた干し草の上から誤って転落、下に停めてあったトラックの荷台で頭部を強打し、救急ヘリコプターで緊急搬送された。ところが、ヘリコプター会社から届いた請求書を見て、今度は心臓が止まりそうになった。

請求書は、全米最大のヘリコプター救急会社エアメソッド社からで、金額は47,182ドル(約566万円)。ケンドール氏の加入する医療保険会社が支払いを拒否したため、請求書が直接送付されてきたのだ」(ニューヨーク・タイムズ、2015年5月5日)

請求金額はケンドール氏の年収とほぼ同じであった。「とても払えるものではない。それとも彼らはもう一度私を心臓マヒにしてヘリコプターで搬送し、二重に儲けようというのか」

怒ったケンドール氏がヘリコプター会社への支払いを拒否すると、エアメソッド社の方がケンドール氏を訴えるという事態に発展した。このようなことは、米ヘリコプター救急界では必ずしも珍しい話ではないらしい。というのは、ヘリコプター救急の費用は一般市民が想像する以上に高いからだ。

なにしろ、これは人の命を救うという崇高な仕事である。その事業の推進には、誰も反対できない。ヘリコプター会社の方も、積極的に事業を拡大し、最新鋭のヘリコプターを次々と買い入れ、搬送料金を上げてきた。

その料金は医療保険会社が支払う。というのが建前だが、必ずしも全額ではない。患者の個人負担分も少なくないのだ。

訴訟問題が増えるヘリコプター会社 アメリカ政府が高齢者と障害者向けに管轄している医療保険「メディケア」もヘリコプター搬送費の支払いに応じる。しかし民間医療保険よりも支払い比率が少ない。そして低所得者向けの「メディケイド」も、ごくわずかな割合でしか搬送費を負担しない。残りは患者の自己負担である。

そうなると患者は負担分が大きすぎて、ヘリコプター救急費を払えない人が増える。そのためヘリコプター会社は多数の訴訟事案を抱えるようになった。たとえば2013年、妻が落馬してヘリコプターで搬送されたテキサス州のマーク・グラピン氏は、22,150ドル(約250万円)が払えず、ヘリコプター会社は直ちにグラピン氏の住宅を差し押さえた。

こうして救急ヘリコプターは増え、事業は拡大しているかに見えるが、患者が増えているわけではない。事業者の間で患者の争奪戦すら生じているほどで、ヘリコプター会社の立場は苦しい。

そこで、アメリカ航空医療協会(AAMS)も2015年2月、業界を代表してメディケアの航空医療に対する支払い比率を上げるよう議会に要望した。このままでは、ヘリコプター運航費の回収が難しくなり、事業も縮小せざるを得ない。助かるはずの患者も助からないおそれが出てくるというのだ。

瀕死の患者にとって、ヘリコプターで搬送してもらうべきか否かを判断することはできない。いっぽうでヘリコプター搬送は、患者の支払い能力があるか否かに関わらず、医療上の判断によっておこなわれる。そのうえで、あとから発生する請求金額は、回復に向かう患者を激しく打ちのめす。そのため病状の悪化する人が出るかもしれない。

患者の方も病院までこんなに近いのに、なぜヘリコプターを使うのかという疑問を持つ人が多い。なぜ救急車を使ってくれなかったのか。むしろ、その方が早かったかもしれないではないか、と。

人命救助が恨みを買う もうひとつ別の事例だが、2012年7月オートバイで走行中のダイアナ・キッドは、事故を起こしてヘリコプターで搬送された。そしてヘリコプター会社から36,646ドル(約440万円)の請求を受ける。彼女の医療保険に救急搬送の取決めがなく、保険会社が支払いを拒否したためだ。といって彼女自身も支払いに応じることはできず、こちらからもヘリコプター会社を訴えた。自分は救急車搬送でも助かったはずというのである。

その結果、ヘリコプター会社はダイアナに、当初の請求額36,646ドルを支払えないことが客観的に証明できるならば、請求額を1万ドルまで下げてもいいと言ってきた。それでも現在、彼女は支払いを拒否している。

グラピン氏の場合も妻の落馬事故のあとの救急費を避けるために、自己破産を考えている。これでヘリコプター料金をチャラにすることができるかもしれない。けれども、実行するかどうかは、自らの信用にかかわることで、まだ決めかねている。

同じように、ケンドール氏の場合もエアメソッドは請求額を当初の47,182ドルから33,000ドルに下げるという。ケンドール氏は、しかし、1万ドルならば応じようと答えている。

かくしてヘリコプター会社は、当初の請求額をそのまま回収できる事例が少なくなってきた。それどころか、アメリカのヘリコプター救急は請求金額の高さと裁判沙汰によって人びとの恨みを買うようになりつつある。

人の命を助けようとして却って恨まれる。なんと矛盾した事態ではないか。

毎年平均4件の死亡事故 この矛盾した事態は経済問題ばかりではない。かねてから飛行の安全にも影響するというので、大きな問題となってきた。

昨年秋、大阪で開催された日本航空医療学会総会で特別講演に立ったアイリーン・フレイザー女史は、アメリカCAMTSの理事長である。CAMTSとは医療搬送システム認定委員会(Commission on Accreditation of Medical Transport Systems)の略で、救急搬送の品質を保証するための委員会である。アメリカの救急ヘリコプターの多くは、その品質認定を受けて、キャビン・ドアの上などにCAMTSのロゴマークを誇らしげにつけて飛んでいる。

ところが、フレイザーさんの講演によると、2004〜2013年の10年間に米国内で発生した救急ヘリコプターの死亡事故は41件。つまり、毎年平均4件以上の死亡事故で、言い換えれば季節ごとに1件ずつということになる。

そして、この41件の死亡事故による死者は115人。平均して、毎月1人が死んでいる。無論これ以外にも死亡に至らない事故が発生しており、それらを合わせた事故の総数は10年間で107件。毎年10件以上の事故が起こっているのだ。

航空における品質とは、第一に飛行の安全にほかならない。にもかかわらず、これだけの事故が起こり、死者が発生している実態は、品質以前の問題である。機体や装備品の品質を論じる暇があるならば、まず如何にして事故をなくすかを考えるべきではないか。

そう思ったから、講演のあとでフレイザーさんをつかまえ、救急飛行における競争をなくせば事故も減るのではないかと話しかけた。実は、私は前からこの人を知っている。いつぞや救急飛行の品質をいかにして確保するか、それにはどうすればいいか。アメリカで簡単なレクチャーを受けたこともある。

そのとき彼女は、分厚い基準書を持ち出して要点を説明し、詳しいことはこれを見なさいといって基準書を渡してくれたものだ。その後もときどきアメリカ航空医療学会の会場などで顔を合わせると、こちらが気づかぬうちに向こうからやってきて、握手の手を伸ばしてくるほどだった。

品質管理のロゴマーク

事故を減らし、料金を安くする ところが今回の反応は、まったく別だった。こちらの言葉を聞いた途端、そんな議論はしたくないといわんばかりに、あらぬ方を向いたまま相手になろうとしない。しかし、こちらも黙って引き下がるわけにはゆかないので「アメリカが自由競争社会であることは、よく知っている。しかしヘリコプター救急だけは例外にして競争をなくし、たとえば一つの市町村や地域は1社だけに制限するようなルールをつくってはどうか」と、まずは結論から斬り込んだ。

これは、その場の思いつきをしゃべったわけではない。かねてから考えていたことで、半年前の2014年6月ローマで開かれた欧州航空医療学会でも発表した私の考え方である。

その結論は下図のとおり。たしかに「競争は経済活動を活性化する重要な原理である」。しかし「HEMS(ヘリコプター救急事業)は競争の原理の例外として、一つの地域では一つに制限すべきだ。もしHEMSが二つも三つもあるならば、吸収や合併によって一つにまとめる必要がある。そうすれば事故も死者も減り、費用も減るであろう」

ローマのAIRMED総会で口演したときのスライド結論ページ(2014年6月)フレイザーさんに、そんなこまかい話をしたわけではないが、その反応は意外にも「そんな提案をしたら、私が訴えられる」というものだった。

確かに、アメリカには航空事業の自由化に関する法律(1978 Airline Deregulation Act)がある。これは本来エアラインの規制緩和をめざしたもので、かのパンアメリカン航空が消滅したのも、この法律が発端であった。同航空が独占してきた国際線で競争が始まったからである。日本でも、それを真似たか、アメリカに強要されたか、航空事業の規制緩和が始まり、今問題のスカイマークが天馬にまたがった騎士のようにさっそうと登場した。しかし、定期路線の競争がそのまま救急飛行にまで適用されるのはゆき過ぎではないか。結果として、上に見てきたように、ヘリコプター会社も激しい競争を演ずるようになり、高額の請求書を患者に送りつけては裁判沙汰になっている。

そうしたことがフレイザーさんの「私が訴えられる」という言葉につながったのであろう。それを聞いて、私はそんな極論が出てくるようでは、これ以上話をしても無駄だと思い、同時にはるばると遠い日本まできてくれたアメリカ婦人を不愉快な思いのまま帰してはならないと考え、「ご意見ありがとう」といって引き下がった。

CAMTSのロゴマークをつけた救急ヘリコプター

食うか食われるか アメリカに「アンビュランス・チェイサー」という言葉がある。救急車を追っかける人の意だ。つまり救急車で搬送されるような重篤の怪我人は、加害者に治療費や賠償金などを請求することが多い。その申し立てを手伝って裁判に持ち込み、自分もおこぼれにあずかろうという弁護士のことである。

もとより、これは、なんでもかんでも訴訟問題にしようという悪徳弁護士を皮肉った言葉だが、冒頭に見たような実例からすれば想像できないことではない。そのうちに「ヘリコプター・チェイサー」が出現するかもしれない。

ヘリコプター会社の方も1件ごとに訴訟しなければ運航費が回収できないというのでは、これはもう大変な手間であり、どうにもやりきれないはず。

アメリカ社会の「自由競争」という表現は見たところ美しい。けれどもヘリコプター救急の実態は「弱肉強食」といった方がよさそうである。エアメソッドのように400機以上の航空機を擁し、年間売上高10億ドル(約1,200億円)で、米ヘリコプター救急市場の3割を占めるトップ企業から、単発ヘリコプター2〜3機の弱小企業まで、互いに競争しながら患者を求め、さらうようにしてヘリコプターに乗せてゆく。

患者は助かったとしても、あとから高額の請求書にうちのめされる。身体は助かっても、自己破産などしようものなら、社会的に葬り去られる。

ヘリコプター救急を、このように自由競争の原理によって広がるにまかせている国は、世界のどこにもない。どの国も、強弱の差はあるが、何らかの縛りがかかっている。

救急車を追っかける弁護士たち

アメリカの医療制度は、医療保険の加入者が少ないという問題も含めてどこかおかしい、というのでかねてから批判の対象になってきた。オバマ大統領の構想になる国民皆保険制度、いわゆる「オバマケア」も、発足はしたものの、国民のためよりも保険会社の利益を重視するような結果となり、事態はいっこうに改善されず、医療制度そのものが激しい弱肉強食――すなわち貧乏人はろくな医療が受けられないといった状況になっている。

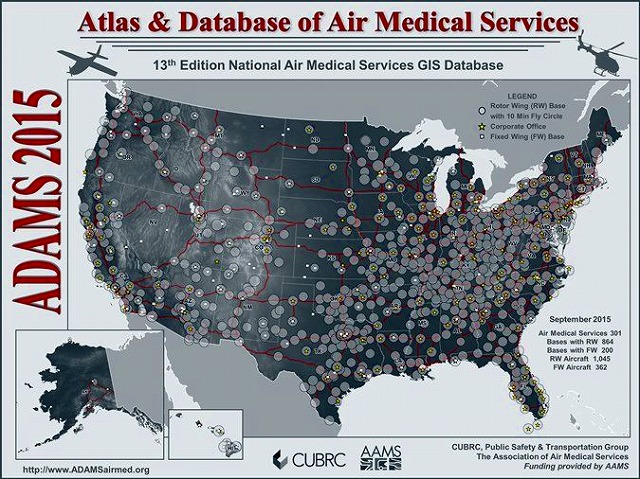

アメリカの昨年秋のヘリコプター救急拠点数は846ヵ所、機体数は予備機を含めて1,020機。国土が広いから数が多いのは当然としても、それらは今後も「食うか食われるか」の争いを続けてゆくのだろうか。

(西川 渉、2015.10.21、ヘリコプタージャパン誌2015年6・7月号掲載)

上図によれば、2015年9月現在アメリカの

ヘリコプター救急拠点数864ヵ所、機数1,045機

(本文に示した昨年秋の数字よりも増えている)

加えて、固定翼機による救急拠点数200ヵ所、機数362機

(表紙へ戻る)