<高速道路着陸問題>

無限の滑走路

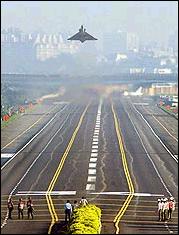

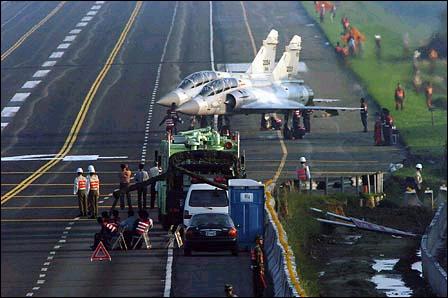

日本では救急ヘリコプターが高速道路に着陸できるかできないかを議論しているというのに、台湾では戦闘機がさっさと降りている。ニュースでご存知のとおり、以下は去る7月21日、台湾南部の中山高速道路でおこなわれた離着陸訓練のもようである。

あれは軍事演習だとか、初めから戦闘機の使用を想定してつくった道路だとか、言い訳はいろいろあろう。しかし、道路と滑走路に基本的な違いはない。そのうえ道路は滑走路を無限に延ばしたもので、オーバーランの心配もなく、これほど楽な離着陸施設はない。しかも元来、ヘリコプターは滑走路がなくとも離着陸が可能である。道路という無限の滑走路があれば、どこにでも自在に着陸することができる。

昨年秋の日本航空医療学会では、愛知工業大学講師、小池則満さんの研究結果が発表された。それによると、愛知県内の東名高速道路を100mごとに区切って上りと下りの両車線の全てをビデオに収め、各区間ごとに電柱、照明灯、立木、塀、看板、標識、高架橋などの障害物の有無を調査した。そのうえで、ヘリコプターの離着陸が可能か否かについて、各区間を4段階にランク付けしたところ、ほぼ半分の区間で離着陸可能という結論になった。

この調査は戦闘機と同様、道路に沿って離着陸することを前提としたものだが、その結果を見たパイロットの1人は、ヘリコプターは道路沿いに発着しなくても、前方に邪魔物があれば横に回って道路に直角に進入と離脱ができるから、離着陸の可能性はさらに高くなると評した。

つまり日本の高速道路でも、せまいとか細いとか障害物が多いとか、後続車を停めるのがむずかしいとか、よそ見運転をするのがいるから危険だとか、バカな暴走バイクが言うことをきかないとか、何とか理屈をつけてヘリコプターを閉め出そうという魂胆が見えるけれども、取り敢えずは半分以上の区間で離着陸が可能なのである。

救急ヘリコプターが何故「二次災害」という言葉だけで簡単に退けられるのか。そうではなくて二次災害の可能性を前提として、それを防ぎながら果敢に救助活動をするには如何すればいいかを考えるべきであろう。二次災害があるからといって、やるべきことをやらないのでは緊急機関としての資格がない。

台湾の着陸演習は中国との戦闘を想定したもので、1978年にも同じような演習がおこなわれた。そのため本来の航空基地が中国の空襲で破壊されたという想定になっていて、2機の戦闘機が道路わきで燃料補給を受けたり、ミサイルを装着したり、整備作業をしたりした。

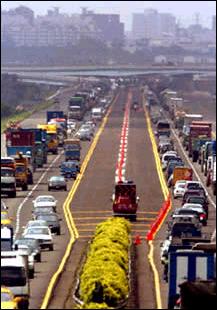

中山高速道路は、普段から交通量の多いところだそうである。戦闘機の着陸訓練は午前6時20分から1時間ほどで終わったが、そのあとはいつものように大量の車が流れはじめた。

(西川 渉、2004.8.18)