<WING>

東日本大震災とドクターヘリ

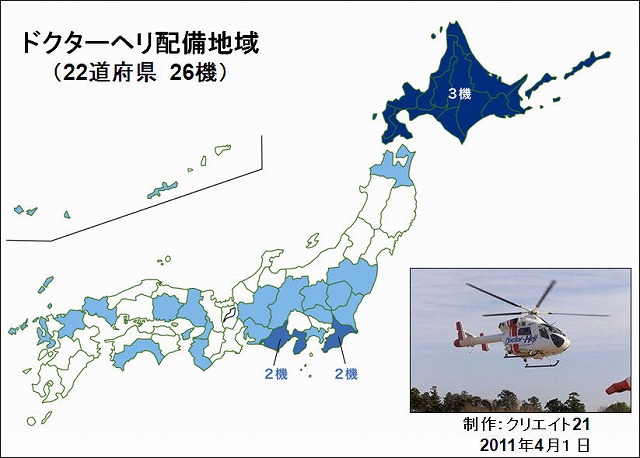

被災地へ迅速に集結 ドクターヘリは2001年4月1日の正式発足から今春ちょうど10年になる。現在数は22道府県に26ヵ所。全国47の都道府県に対してほぼ半分まで普及したということができよう。

折から東日本大震災が発生。ドクターヘリも18機が被災地に飛んだ。うち4機――青森、福島、茨城、千葉(君津)の各機は自らの拠点地域が被災したため、通常体制の中で活動した。したがって拠点を離れて支援のために飛んだのは北海道(旭川)、群馬、栃木、埼玉、千葉(北総)、長野、静岡(浜松)、愛知、岐阜、大阪、兵庫、山口、高知、福岡の14機だが、青森機も一時的に岩手県や宮城県の被災地まで飛んでいる。

ほかに、北海道の釧路と札幌のドクターヘリは自らの拠点で被災地から自衛隊機などで送られてくる傷病者の救護ならびに空港から病院への搬送にあたり、和歌山と長崎の機体も大阪と福岡に拠点を移して患者の受入れと病院までの搬送に当たった。

以上を合わせて22機の活動期間は、大震災発生の3月11日を含めてほぼ5日間。長いものは1週間に及んだ。

この間ドクターヘリが診療し搬送した患者数は147人と推定される。いっぽうで、ドクターヘリに本来乗っている医師や看護師のほかに、災害派遣医療チーム(DMAT)の医師、看護師を現場に送りこんだり、石巻市立病院に3日間孤立していた患者98人を含め、同病院の医師その他の職員も合わせて300人余の救出搬送にあたった。ただし、これらの数字は、災害時の混乱のために正確な人数が判然としないところもある。

いずれにせよ発足から10年、ドクターヘリは大震災に際して、それ相当の役割を果たしたということができよう。とりわけ初動が迅速であった。被災地に拠点のあった機体はもとより、被災地外からも地震発生のその日のうちに、2機が駆けつけた。そして翌日には18機が全て入ってきた。うち1機は福岡県の久留米大学病院を拠点とするドクターヘリで、日本列島を縦断するかのように長躯飛来したものである。

普段の活動がものを言う ドクターヘリの初動が迅速だったのは、一刻を争う普段の出動態勢が生きたものであろう。逆の言い方をすれば、いざというときに充分な機能を発揮できるかどうかは、普段の活動がものをいう。つまり、ドクターヘリは通常、出動要請から2〜3分で離陸するのが原則だが、これが生死の境にある急性期の患者を救うのである。

阪神淡路大震災のときも、今のような体制ができていれば、あれだけ多くの死者が出なくてすんだかもしれない。もっとも、東日本大震災はやや様子が違った。地震のうえに津波が重なったために、地震で倒壊した家の下敷きになった人がそのまま海中へさらわれてしまったのだ。

そのため被災現場には、生死の境にあるような患者がほとんど存在しなかった。したがってドクターヘリ本来の任務――医師が現場に飛んで、その場で治療に当たるといった場面もさほど多くはなかった。むろん地震にともなう外傷患者もいなかったわけではない。頭部外傷、多発骨折、骨盤骨折、座滅症候群、熱傷、溺水による呼吸不全や低体温などの治療例が見られる。

しかし、それよりも、高い建物の屋上などに取り残された人が多かった。怪我などはしていない。時間がたてば身体の衰弱は免れないものの、上のような急性期の患者ではない。そこでドクターヘリも治療よりは搬送に使われることが多かった。無論これもヘリコプターの特性を生かした有効かつ重要な任務であることに変わりはない。孤立した病院からのピストン輸送による救出活動は、そのひとつであった。

災害出動の指示と手続き とはいえ、この大災害に多くのドクターヘリが集結したことから、将来に向かって、災害時におけるドクターヘリの活動について、いくつかの課題も明らかになった。

第1は、ドクターヘリが被災地の外から支援に向かう場合、その出動指令がどこから、どのような形で出るのかという問題である。普段の救急出動は担当地域の消防機関の要請にもとづく。しかし、その地域を離れて遠い災害地へ出動するときの要請または指示はどこから出るのか。もしくは、どこに権限があるのだろうか。

今回はDMAT事務局からの要請が多く見られた。DMATは厚生労働省の傘下にあり、ドクターヘリも運航費の半分を厚労省が負担しているが、日常の運用は道府県、消防、拠点病院にまかされている。したがってDMATだけの要請で日常待機を離れるわけにはゆかない。要請を受けた病院長や救命センター長の中には、県当局や地元消防との調整に手間取ったところも多かった。

逆に病院長や救命センター長の発案で出動を考えたところもある。その場合も県の許可や消防との調整が必要であった。

さらにドクターヘリが出て行ったあとをどうするか。しばらくはヘリコプターのないままで過ごしたところもあれば、近接する府県同士で協議のうえ、応援態勢を組んだところもある。

いずれにせよ、ドクターヘリの災害出動にあたっては、誰が要請を出すのか、関係機関のどのような合意の下に出てゆくのかといった基本的な考え方、手続きの流れといったものを今後すっきりした形で整理し、取り決めておく必要があろう。

現地での指揮命令系統 こうして被災地に入ったドクターヘリは、どこで何をするのか。誰の指示によって動くのか。そのあたりの指令系統も明確にしておく必要がある。常識的には現地災害対策本部の指示、もしくは出動要請を出したDMATの指示で活動することになるのだろうが、必ずしも明確に決まっているわけではない。

今回はドクターヘリの医師、DMATの医師、あるいは災害対策本部などとの協議で、その場その時に応じた体制を組んで動くことが多かった。したがって被災地ごとに指示や要請の出し方が異なり、ドクターヘリ独自の判断で飛ぶこともあった。こうした臨機応変の態勢も悪くはないが、時間と手間がかかる。大規模災害に対応するには確実性や信頼性に乏しく、どこかに見落としや抜けが生じる可能性もあろう。

さらに被災地の現場ではドクターヘリばかりでなく、消防、警察、海上保安庁、そして自衛隊のヘリコプターなど、他の機関から派遣されてきた機体も多数が飛んでいる。任務は少しずつ異なるとはいえ、重複するところも多いはずで、相互に無駄のないように飛ぶと同時に、安全上の調整も必要だろう。

つまり、災害現場における航空業務、それもさまざまな緊急機関のヘリコプターを、組織を越えて運用してゆくためには、どのように調整し、統括し、指示や要請を出してゆくか。その方式や形態も将来に向かって整理し、取り決めておく必要がある。

通信連絡と燃料補給 こうして飛行活動が始まったあとも、相互の連絡が充分にとれないことが多かった。そもそも被災地では電話回線が破断し、携帯電話もほとんどつながらない。したがって活動のための指示や情報も受けられないまま、立ち往生するドクターヘリもあった。

また離陸したあと、ヘリコプターから対策本部、DMAT、病院、臨時の基地ヘリポートなど地上拠点との通信、あるいは他の機関に所属するヘリコプターとの相互通信をいかに円滑におこなうか。使用機器や無線周波数、さらには緊急時の法的規制外の特例措置も含めて整理し、取り決めておく必要があろう。

もうひとつ現地のヘリコプターが困ったのは、燃料である。航空用の燃料はどこにでもあるわけではない。まして仙台の空港やヘリポートなどは津波で壊滅状態にある。道路も寸断され、タンクローリーが入ってこれない。そのため遠くの空港まで燃料補給にゆくのはいいとしても、そこで1時間も待たされたりする。ドクターヘリが人命にかかわるといっても、特別扱いはしてもらえない。

かくて通信連絡も燃料補給も、普段は何でもないことが無駄な労力と時間を費やす要素であった。もっとも災害時は、対策本部も病院も混乱の中にある。病院などは停電によって検査機器や治療機器が動かないのはもとより、カルテもコンピューターに入っているので見ることすらできない。

つまり、対策本部も病院も警察も消防も、燃料会社ですら普段のように整然と動いているわけではない。ヘリコプターの方に、いかに高い機動力があっても、もてる能力を発揮するのはなかなか難しい。それだけに空と地上機関との緊密な連携方策をあらかじめ定めておく必要があろう。

放射能による飛行規制 ところで、東日本大震災は福島原子力発電所の事故という大きな二次災害を引き起こした。問題が大きすぎて当初の見方が楽観的に過ぎたせいか、政府および電力会社の対応が後手に回ったり、メルトダウンなどの発表が遅れたり不正確だったり、事故の影響は世界的な問題にまで拡大した。

そうした中で、国土交通省は3月15日、航空安全情報(ノータム)を出し、発電所周辺の半径30kmの区域を飛行禁止とする措置を取った。これは、しかし、一般の航空機に対する措置で、警察、消防、自衛隊、ならびにドクターヘリなど救助のための航空機は、航空法第81条の2により対象外となる。

ところがノータムが出てから1ヵ月半近くたった4月27日、読売新聞朝刊が「福島第1原発30キロ圏で規制」と題して「政府が圏内の大部分で病院への入院を規制しているため」救急患者も圏外まで1時間以上かかって搬送しなければならないという記事を掲載した。その末尾に「ドクターヘリ入れず」という小見出しの記事を加え、本来ならばドクターヘリが出動すべき患者が原発の30キロ圏内で発生しても、ノータムの禁止措置によって飛べなかった実例があるとした。

ただし同じ記事の中で、国土交通省が「救助のケースでは例外とする規定があると指摘」している。すなわち上述の法81条の2による特例だが、新聞を斜めに読む人や見出しだけしか見ない人には、航空規制のために救急飛行ができなかったと受け取る人もいたかもしれない。

実際は放射能の影響を勘案して医学的な判断で飛ばなかったり、運航会社みずからも被曝の危険から事故を起こした原発の周囲40キロの空域は飛行を避けるという社内規定を定めているところもある。

25年前のソ連チェルノブイリ原発事故では、放射能の拡散を抑え、石棺を建設するために、多数のヘリコプターが動員され、大量の砂や鉛や生コンを原子炉に向かって投下した。その現場作業に従事したパイロットたちは白血病やガンなどの病気を多発し、短期間のうちに死亡する人も多かった。日本でも決して同じことをくり返してはならないだろう。

ドクターヘリ2010年度実績

[資料]日本航空医療学会

2010年度 2009年度 伸び率(%) 拠点数

26 21 23.8 出動件数

9,452 7,167 31.9 平均出動件数

363 341 6.5 診療患者数

9,182 6,715 36.7 最後に、震災を離れて、ドクターヘリの2010年度実績を見ておきたい。年度末の配備状況は先に示した通り22道府県に26機であった。このうち5機は2010年度中に新設されたものである。

これら26機の出動件数は上表の通り9,452件で、前年度にくらべて31.9%の増加。また診療患者数は9,182人で前年比36.7%増となった。

1ヵ所平均の出動件数は363件で、全機が毎日1件ずつ出動したことになる。出動の多いところは、年間700件以上を飛んでいた千葉県北総機が昨年までのトップだったが、今年は兵庫県のドクターヘリが847件で最多となった。同機は昨年4月1日に運航を開始したもので、初年度にしてトップに立ったのである。しかも診療患者数は1,040人と桁違いに多い。

このみごとな実績の背景には、公立豊岡病院但馬救命救急センター長の小林誠人医師の熱意あふれる活動ぶりと、119番にかかってくる電話の言葉――「息が苦しい」「意識がない」「様子がおかしい」といったキーワードから判断する簡潔な出動基準の創案がある。これによって、救急隊員が現場で患者の容態を直接確認するまでもなく、119番の電話を受けた消防本部が躊躇なくドクターヘリの出動を要請するようになった。そのため出動件数が増えると同時に、救急電話からドクターヘリ出動要請までの時間も全国平均の15分に対してほぼ半分の8分にまで短縮されたのである。

それには当然のことながら、地元消防機関と救急隊の協力や支持もきわめて大きい。具体的なことは、しばしばテレビや新聞で取り上げられているのでご存知の方も多いであろう。

ドクターヘリは今年度も5〜6ヵ所で増えると見られる。この6月からは島根県でも運航が始まる。

(西川 渉、WING紙2011年6月8日付掲載に加筆)

(表紙へ戻る)