<米救急ヘリコプター>

なぜ事故が増えたのか

昨年秋、アメリカ航空医療サービス協会(AAMS)の年次総会が開催された。その中でシカゴ大学航空医療ネットワーク(UCAN)による救急ヘリコプターの事故に関する調査分析の結果が注目された。

救急機の事故が急増

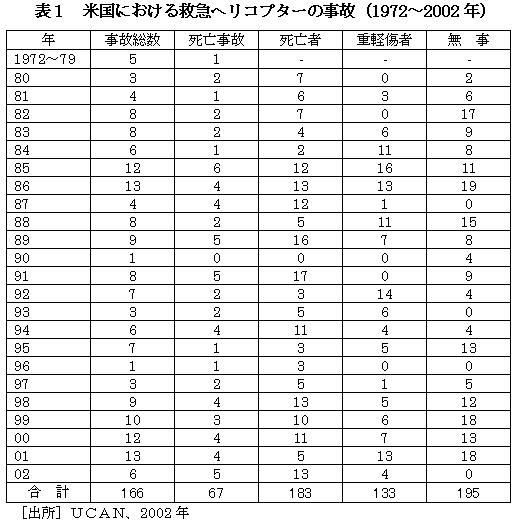

アメリカのヘリコプター救急(HEMS)は1972年デンバーの聖アンソニー病院から始まった。UCANによれば、そのときから2002年9月までの救急飛行時間はおよそ300万時間、搬送患者数は275万人と推定される。この間の事故は166件。そのうち67件は死亡事故で、死亡者は183人であった。

この31年間の事故発生の推移を見ると、表1に示すように、70年代は救急機数も飛行時間も少なかったせいか、8年間に5件である。うち死亡事故は1件であった。しかし80年代に入り、ヘリコプター救急が盛んになるにつれて事故も増加、85〜86年頃にはピークに達した。これが90年代に入るとやや沈静化し、1990年と96年には各1件にとどまり、90年の死亡事故は皆無となった。

ヘリコプター救急の安全性は、これで確保されたかに見えた。ところが98年不意に事故が急増し、現在なお80年代なかばと同じような状態が続いている。2002年9月までの4年9か月間の事故件数は合わせて50件、死亡事故は20件、死亡者は52人に上る。惨憺たる状況といわねばならないだろう。

救急飛行の特徴

たしかに1980年代、アメリカの救急ヘリコプターに事故の多いことはよく知られていた。パイロットが何日も連続勤務をしたり、深夜寝ているところを叩き起こされて飛んだり、かなり乱暴な勤務体制だったことが原因と聞いたこともある。

しかし、その後だんだんと体制が整って事故も減少し、時折り事故のニュースを聞くものの、全体としては落ち着いたかと思っていた。ところがそうではなかったのである。何故そんなことになったのか。結論を急ぐ前にもう一度、救急飛行の実態について考えてみよう。

第1に、救急ヘリコプターは事故や急病人の発生した救急現場、すなわち未知の場所へ着陸しなければならない。もとよりパイロットを初め、同乗している乗員も周囲に目を配り、地上でヘリコプターを迎える救急隊員や警察官も道路規制をしたり、無線で助言をしたり、夜は車のヘッドライトで着陸地点を照らしたり、さまざまな協力をしてくれる。しかし、それでも立派に整備された空港やヘリポートに降りるようなわけにはいかない。多少とも危険が潜んでいることは確かであろう。

第2に、これはアメリカのことだが、夜間飛行が多い。UCANの集計では、全体の約38%が夜間の出動であった。ところが、事故の49%は夜間に起こっている。つまり夜間飛行の事故率が高いわけで、暗い中で未知の現場に降りて行くのは昼間以上に危険を伴う。しかも深夜、離陸の直前までパイロットが仮眠をしていたような場合は、頭の回転が昼間とは異なることもあろう。

第3に、救急業務本来の目的からして、一刻を争って出動しなければならない。出動要請が出ると、パイロットはもとより、ドクター、ナース、パラメディックがあわただしくヘリコプターに乗りこみ、目的地も未確認のままで離陸する。詳しい状況は飛行しながら無線で受けるわけだが、それゆえにパイロットを初め乗員にかかるストレスは相当なものになる。

加えて、乗員にとっては患者の容態、現地の着陸地点、気象の変化、燃料の残量といった気がかりがつづき、刻々に入ってくる無線連絡にも応答しなければならない。

こうした状況から、救急飛行はパイロットや現場関係者のエラーを誘いやすい。つまりヒューマン・ファクターに起因する事故が増える結果となる。

現場着陸

気象の変化とパイロットの判断

一般に機械の操作でも車の運転でも、人間が操作するものが何らかのトラブルに陥る原因は、8割が人間の錯誤に起因するといわれる。あとの2割が機械の故障である。救急ヘリコプターの事故も、そうした原則の例外ではない。

シカゴ大学(UCAN)の調査によれば、1972年以来166件の事故の中で、機材の故障に起因するものは2割程度であった。エンジン・トラブルは17件、全体の1割程度である。

そして事故の大半、65〜75%がヒューマン・ファクターに起因する。とりわけ死亡事故は、84%がヒューマン・エラーに起因していた。

救急飛行のヒューマン・エラーとは、どういうものか。UCANが1987年から2002年までの事故の中から抽出したヒューマン・ファクターは表2の通りである。この表だけでは具体的なことが分からないが、「状況判断の誤り」とか「飛行中の誤った決断」というのは、主として機長の判断や決断の誤りをいうのであろう。パイロットが判断を間違えれば、事故につながりかねないことは当然である。とりわけ気象状態の見通しを誤ったり、天候が急変したときの決断を誤ると事故に至る例が多い。

むろん初めから悪天候を承知で離陸するわけではない。飛行中の天候急変が良くないのである。といって気象の変化が直ちに事故の原因になるわけではない。実際はパイロットの経験、資格、技量などによって切り抜けることが多いであろう。けれども、そのとき判断や決断を誤ると事故が起こる。

UCANによれば「気象条件は救急ヘリコプターの事故原因の中で非常に多い。天候の悪化に伴う救急機の事故は85%以上が夜間に起こっている。そのうち約75%は死亡事故になる。したがってパイロットが計器飛行の資格や経験を持つことは、悪天候に遭遇したときに有効であり、また事故を避けるためにも重要である」

つまり、夜間飛行中に天候が変わり、かつパイロットの経験や技量が不足していると、判断ミスを招いて事故に至るというわけである。そこでUCANはパイロットの経験を調べているが、その結果、事故を起こしたパイロットは3,000〜6,000時間の飛行経験者が圧倒的に多かった。救急飛行という困難な業務には、やはりベテランが多いのである。

霧に巻かれて山に衝突

CRMの意味するもの

ところがベテランといっても、事故を起こした機種については経験の少ない者が見られた。1999年の調査では122件中27件――すなわち22%が当該機種の飛行経験200時間未満であった。もっと細かくいえば18件(15%)は100時間未満であったし、甚だしい例は3時間しか乗っていなかった。したがって搭乗機種の経験と安全性との間には強い関係があるというのがUCANの見方である。

それに、UCANは触れていないが、同じベテランでも救急飛行の経験の少ない者も、やはり事故を起こしやすいのではないか。というのは救急業務には先に述べたような特有の業務内容もしくは飛行環境が存在するからである。上述のヒューマン・エラーによる事故原因の中にも「遅れを取り戻そうとする焦り」が見られた。

そのため出発前のパイロットには患者の容態を知らせないという原則を定めている病院もある。気象条件などが微妙なときに、飛ぶか飛ばないかを決める際、パイロットの判断を誤らせてはならないという配慮である。

もうひとつ表2で注意すべきは「乗員間の協調不足」である。操縦操作はパイロットがおこなうが、横に乗っている副操縦士やパラメディックの役割分担が遺漏なくおこなわれ、助言や支援も含めて相互に助け合う必要がある。これによってヒューマン・エラーが避けられるというので、「コクピット・リソース・マネジメント」(CRM)が重視されるようになった。

さらに最近は、キャビン・クルーも含めた全員の情報交換や意思統合が必要であるとして、「クルー・リソース・マネジメント」とも言われる。エアラインならば客室乗務員だが、救急機の場合はナースやパラメディックもクルーの一員として飛行の安全に寄与しなければならない。というのでドクター以下の医療スタッフもヘリコプターに乗る前にはCRM訓練を受ける例が出てきた。

さらに事故の要因は空中にいる人ばかりではない。地上の整備士や運航管理者はもとより、これらの現場職員をうまく指導してゆく経営管理にも破綻があってはならない。社長や院長を筆頭とする企業や病院全体のマネジメントが重要というので「カンパニー・リソース・マネジメント」という考え方も生まれている。略語にすれば、いずれもCRMである。

薄暮の向こうは荒れ模様

最も危険な飛行任務

救急飛行は、戦場での飛行を除いては、ヘリコプターにとって最も危険な任務といわれる。表1で見たように、事故はいっこう減らないし、近年は増加する傾向すら見せてきた。

しかし、救急飛行の事故率がことさら高いわけではない。そのことをシカゴ大学航空医療ネットワーク(UCAN)表3によって示している。過去20年間の平均は、確かに救急飛行の死亡事故率がヘリコプター全体およびジェネラル・アビエーション全体に対して高い数値になっている。しかし過去10年間の平均は通常運航よりも低く、最も安全な飛行であることを実証した。

ところが最近5年間の平均は元に戻って、きわめて悪い状況を示している。何故そんなことが起こるのか。UCANは明確な理由を示していないが、私は次のように考える。

一つは、救急ヘリコプターの増加であろう。統計的なしっかりした数字は見当たらないが、アメリカの救急用ヘリコプターは何機くらいかという問いに対して、300〜350機と聞いたのは10年ほど前であった。それが数年前から500機という数字が聞こえてくるようになった。あいまいではあるけれども90年代なかばから急増したのではないか。

というのは1980年代末頃から原油価格が下がり、最近はやや上がったものの、90年代は低水準が続いた。そのため石油開発が下火になり、その支援に使われるヘリコプターの需要も減った。そのため事業基盤を石油開発に置いていたアメリカの大手ヘリコプター会社が、雪崩を打って救急事業に進出したからである。

そうなると上のヒューマン・ファクターの項でも見たように、ベテラン・パイロットではあるけれども救急経験の少ない者も現場に派遣されるようになる。仕事に不慣れであれば、機種に不慣れであるのと同様に、エラーを招きやすい。

それに加えて、救急業務へ参入するヘリコプター会社が増えたために競争が激しくなった。したがってヘリコプターのチャーター料が下がる。一方ではアメリカの医療制度の不備もあって病院経営が苦しく、そのしわ寄せがヘリコプター会社にくる。ヘリコプター救急のカバーする範囲が拡大し、量的には増えたけれども、質的な劣化は免れられない。その結果が、ここ5年間の事故の増加につながったのではないだろうか。

この場合、航空関係者としては、経済的に苦しくとも安全を損なうようなことはないと言いたいところである。個々の企業や個人としては無論そうした努力をしているだろう。しかし航空界全体では、経済的な不調はどこか見えないところにしわ寄せがくる。その見えないわなにひっかかって事故が起こるのである。つまりアメリカのヘリコプター救急における近年の事故増加は、機数の増加と経済的な不調とが相まって生じた現象ではないだろうか。

山の遭難者を捜す

国と自治体のCRMが必要

かえりみて日本は、ドクターヘリが緒に着いたばかりである。現状は7機が飛んでいるに過ぎず、これから全国的な普及拡大をめざさなければならない。その目標は、厚生労働省によれば、5年間で30機ということになっている。実際は、それだけでは不十分で、ドイツのような全国配備を考えると少なくとも55機は必要である。それに日本の地形を考えるならば80〜90機でなければならない。

そのためには、しかし、国の予算が不十分である。1か所について年間1億7,000万円弱では、最新の医療装備をしたヘリコプターが、パイロット、整備士、運航管理者と共に病院に常駐するのはむずかしい。それに1機が常に待機するには予備機も必要である。

ところが国の方では、常駐開始から年数が経つにつれて金額を減らしてゆくという。このままでは普及目標の達成は遠い先のことか、あるいは実現しないかもしれない。もし国の予算をつけるのが困難ならば、その補填策として健康保険その他の社会保険をヘリコプター運航費に適用するような制度を考えるべきであろう。

先にコクピット・リソース・マネジメントからカンパニー・リソース・マネジメントまでのCRMについて触れたが、もっと拡大すれば「コミュニティ・リソース・マネジメント」とか「カントリー・リソース・マネジメント」といったCRMも必要である。

人命救助のための救急業務は、これまでも国と自治体が全力を挙げて取り組んできた。しかし地上の体制だけでは不充分というのでヘリコプターが導入されることになった。

とすれば、その普及にも国と自治体の全力投入が必要で、その支援体制が中途半端であれば普及が困難というばかりでなく、アメリカの実例で見たように、飛行の安全にも影響することとなるであろう。

(西川渉、『WING』紙2003年2月12日付、19日付掲載)

危険がいっぱい