<がんを読む>

抗がん剤の効果

がんの切除手術を受けたのは昨年9月7日でした。

病名は大腸がん。まことに思いもかけず、S状結腸のあたりに大きな固形がんが見つかって、それまでは他人事(ひとごと)と思っていた入院、手術、治療といった事態が不意に現実のものとなりました。

あれから8ヵ月ほど経過しましたが、その間、今日まで3週間をひと区切りとして、そのうち初めの2週間は朝と晩に抗がん剤「ゼローダ」を服用。残り1週間は「休薬」と称して、服用を休止する。そして3週間目に病院へ行き、医師の診断を受ける。そんな3週間周期を繰り返す治療をしてきました。

本来は3週間ごとの初めに、もっと強力な薬剤を2〜3時間かけて点滴注射する。それが主治医の考えた化学療法でした。そのため最初の1回だけは3日間ほど入院し、実際に「エルプラット」の点滴を吐き気予防薬と共に受けました。

入院の目的は、抗がん剤の副作用を観察するためでしたが、たいしたこともなく、多少の吐き気や下痢や指先のしびれ程度で終わりました。そこで次の3週間目から、いよいよ本格的な治療を始めることになったわけです。

しかし上に書いたように、点滴はやめにして貰いました。如何にも病人らしい病人になるのが嫌だったのと、抗がん剤は昔から副作用がひどいとか「禿になる」とかの風評があったり、新聞の本の広告で見た『患者よ、がんと闘うな』といった文言を急に思い出したりしたからです。

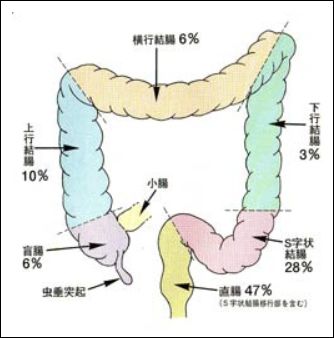

大腸がんの部位別の発生頻度率

このような薬剤治療でいいのかどうか、本当のことは無論わかりません。これからどうなるかは神のみぞ知ることで、今のところ表向きは極く普通に手術前と変わらぬ日常生活、社会活動を続けております。

そこで、これでいいのかどうかを確認するためと、そもそも、がんというわけの分からぬ病気がどんなものかを知るために『抗がん剤は効かない』(近藤誠、文芸春秋社、2011年5月刊)という本を買ってきました。

著者の近藤先生によれば、抗がん剤が効くのは急性白血病や悪性リンパ腫などで、それならば標準治療薬として選ばれてよい。しかし肺がんや胃がんのような「固形がん」にはたいした効力がないとのこと。私の大腸がんも固形がんですから、あまり効力がないのかもしれません。

専門家も1990年代には、効果のないことを認めていたようです。しかるに近年、薬剤が進歩したわけでもないのに、急に言い分が変わって「抗がん剤に延命効果がある」とか「抗がん剤が標準治療」という声が高まったそうです。

しかし「抗がん剤には患者を延命させる力はない」と、著者は言い切っています。というのは抗がん剤治療の患者と無治療の患者をくらべる臨床試験の結果、どちらのグループも同じ生存率を示したからです。「生存曲線」のグラフを描いても同じ指数関数曲線になって重なり合う。つまり薬剤による化学治療をしてもしなくても生存率が変わらない。とすれば、薬剤を使うだけ無駄というわけです。

これらの問題を、先生はいくつもの論文を引用しながら説明し「おそらく頭の中では理解できた」はずといいます。けれども、完全な納得は得られないだろうから「いざというとき混乱するし、医者から勧められた抗がん剤を嫌々受けることにもなる」と書いています。実は私もその一人で、頭の中が混乱したまま、冒頭に書いたような中途半端な治療をいやいや続けているわけです。

しかも抗がん剤は単なる無駄というだけではない。むしろ「抗がん剤を使うのは、毒性で命が縮むかもしれず、逆効果です」というのが著者の主張です。

「だって、抗がん剤で治っている人がいるじゃないか」というかもしれません。「でも治るのは種類が限られており、肺がんなどの固形がんは治らない」。これを治ると思うのは、患者も医者も錯覚にとらわれているからだというのです。

事実、近藤医師も医療を始めた当初は錯覚におちいり、大量の抗がん剤を使っていた。ところが、外国のいくつもの論文を照らし合わせてみると、患者の生存率が50%の中央値に達するまでの期間は、抗がん剤を投与された人よりも、されなかった人の方が長いことに気がついた。つまり抗がん剤を使わない方が長生きできるというのです。

では、医者や患者も含めて、社会全体が抗がん剤の効果を誤解している理由は何か。「すべて専門家たちの言動に原因があります」。専門家とは「いわゆる腫瘍内科医で、一般に固形がんの抗がん剤治療を専門」とする医師たちです。

そんな腫瘍内科医がアメリカには1万人以上もいて、彼らは病院から給料をもらうのではなく、主として「診察や手術などの処置ごとに患者から代金を徴収します」。したがって「患者数が増えれば増えるほど、副作用が増せば増すほど、収入が増える」。とすれば、抗がん剤の使用はますます増えてしまう。

日本でも最近「腫瘍内科医が少しずつですが、確実に増加している」。むろん日本では患者から直接、代金を徴収することは少ないけれども、今後ますますアメリカのような状況になってゆくだろうと予想されます。

そうなると、もう一つ重要な問題が起こります。抗がん剤は本来がん細胞ばかりでなく、正常細胞までも攻撃するという問題です。

がん細胞は外部から侵入してくるものではなく、特殊な細胞というわけでもありません。自分自身の細胞が生まれ変わる途中でコピーミスから異変を生じたもので、正常細胞とくらべても、両者の構造や機能はほぼ同一です。したがって、がん細胞を殺す抗がん剤は、同時にまた正常細胞も殺しにかかる。

この殺しは、細胞分裂のときに作用するらしい。しかるに、正常細胞はがん細胞よりも頻繁に、どんどん分裂する。したがって「抗がん剤で死滅する細胞の割合も、正常細胞のほうが多くなる」

そのうえ抗がん剤には毒性がある。それを日本では「副作用」というやわらかい言葉で呼んでいますが、実は「毒薬」にほかならない。私も抗がん剤を呑みだして半年余り、健忘症がますますひどくなってきました。脳の中の記憶細胞ががん細胞と一緒に、もしくはそれより早く毒殺されているからではないかと疑っております。

しかも、抗がん剤にはなんと「発がん性」がある。がんを抹消するための薬剤が、がんを発生させるという「究極の矛盾」を持っているらしいのです。とすれば、がん細胞の摘出手術によって、折角とり除いたがん細胞を、今度は抗がん剤の投与によって再び体内につくりだしてゆくわけです。

これでは抗がん剤によって、何が起こっても不思議ではありません。手術後の転移の問題も、本来のがんが転移したものか、抗がん剤が新たながんを生み出したものか、分からないではありませんか。

本書は最後に、抗がん剤のために死亡リスクが増大すると書いています。副作用が出なくとも、「抗がん剤は全身にまわるので、諸臓器に毒性が蓄積し、何が起こるか予想がつきにくいので非常に危険」だからです。とりわけ脳や骨に転移したら、もう生きては還れません。

その実例は中村勘三郎、筑紫哲也、江國滋、逸見政孝などの有名人にも見ることができます。彼らがどんな抗がん剤を使ったかは知りませんが、闘い始めたと思ったら、あっというまに戦死してしまいました。まさに同じ著者の『患者よ、がんと闘うな』(文芸春秋、1996年3月30日)ということかもしれません。

けれども、こうした著者の主張には、医学界での反論も多い。近藤先生の論旨は今までの常識を破るもので、第三者から見ればはなはだ小気味良く、面白いでしょう。けれども私のような患者としては「抗がん剤は効かない」ではなくて「抗がん剤はよく効く」といって貰いたかった。それが、やんぬるかな恐ろしい結論になってしまい、近藤誠説をこれ以上引用する勇気もなくなりました。

(西川 渉、2013.5.1)

入院中の病室の窓から見たドクターヘリ(2012年9月、千葉北総病院にて)(表紙へ戻る)