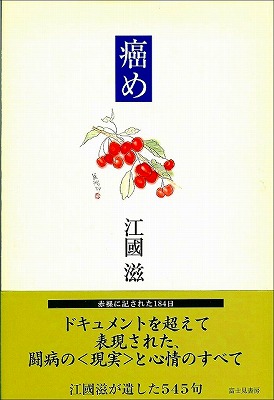

<江國 滋>

おい癌め

学生の頃から愛読してやまなかった江國滋が突然この世からいなくなったのは1997年秋のことである。

残寒やこの俺がこの俺が癌

当時、最後の句集『癌め』を手にして初めの数頁を読み、この句にぶつかったときは他人事(ひとごと)ながら胸のあたりを強く突かれたような気がして、後の頁まで読み進むことができなかった。その衝撃が今度はこちらに向かってきたのだ。

「残寒や」は2月の句だが、わが方のS状結腸癌は8月に見つかった。江國滋にならえば「残暑なりこの俺がこの俺が癌」というべきか。

手術は9月初めであった。控え室で待っていた家人によれば5時間半かかったそうである。まわりを囲んだ医師やナースに大声で名を呼ばれ、麻酔から覚めたあとも何が何だか分からず、大病院の手術室から病室までどのようにして運ばれたのか、家人がいつ帰って行ったのか、何にも覚えていない。

それでも無意識のうちに、鼻と口を覆う酸素マスクが邪魔に感じるらしく、しばしば引きはがしては、その都度ナースがはめてくれていたような気がする。

それから2週間あまり病院のベッドの上で過ごした。体のあちこちに何本かの管がつながったまま、手洗いのためにベッドから起き上がろうとするだけでもメスの痕に痛みが走り、看護師さんに腕を取って引き起こして貰わねばならぬほどだった。検査のために長い廊下を伝ってレントゲン室やCT検査室へ行くにも車いすに乗ったり、点滴のスタンドを押したり、そんな状態を繰り返しながら、だんだんと普段の動作が可能になって、なんとか退院することができた。

けれども、9月から10月にかけて予定していたローマでの航空医療セミナーやシアトルのアメリカ航空医療学会は、諦めざるを得なかった。

そのうえ退院後は転移の恐れがあるというので、3週間ごとに通院し、抗がん剤の点滴を2時間にわたって受け、錠剤を朝晩呑んで2週間たったら1週間休み、次の3週間目に再び点滴を受け、錠剤を2週間呑むということになった。それを半年から1年ほど続けるというのだ。

ところが抗がん剤なるものは、薬剤というより毒薬の一種だと、ものの本に書いてある。癌細胞を攻撃すると同時に、正常な細胞もやっつけるので、むしろ正常な方が先にやられるらしい。というよりも本当のことはほとんど分かっていないのであって、癌自体は痛くもかゆくもなく、だからこそなかなか気がつかないのだが、放っておけば増殖し臓器がやられて宿主は死に至るものの、その直前までは平気で活動できる。

その増殖を抑えようとして切除したり抗がん剤を使ったりすると、そのために体が傷つき、副作用のために苦しくなったりする。むろん抗がん剤の効果が上がる人もいるのだろうが、自分がどちらになるかはやってみなければ分からない。

それやこれやを考えて、抗がん剤で病人のような生活をするよりは、転移した癌をかかえながら、平常の生活をしてゆく方がいいのではないかという判断に、いま傾きつつある。

江國滋が食道癌の告知を受けたのは15年前のことである。その当時から今日まで医学がどれほど進歩したか知らぬが、江國はガンセンターに通い続け、ときに入院し、手術と検査と点滴に苦しんだり泣いたりしながら、最後の半年間を生きた。

この人の俳号は諧謔を込めた滋酔郎。末期(まつご)の句を次のように詠んでいる。

おい癌め酌み交わそうぜ秋の酒

苦しみ抜いて、ついに癌と親しめるような心境になったのであろうか。

(西川 渉、2012.10.18)

(表紙へ戻る)