<映画試写会>

ヒンデンブルク

先日、映画「ヒンデンブルグ 第三帝国の陰謀」を見た。この巨大飛行船が1937年5月6日、米ニュージャージー州レイクハーストで着陸操作中に爆発炎上し、飛行船時代の幕を閉じる引き金となったことはご承知のとおり。そのもようを描いた映画は前にもあって、1975年アメリカで制作された「ヒンデンブルグ」を見た記憶がある。が、今回の映画はドイツの新作。来年2月封切りのロードショーに先立って試写会に招かれたのである。

映画の内容は、ヒンデンブルクに関わる事実――浮揚ガスにヘリウムではなく水素を使っていたこと、ドイツ〜アメリカ間の定期旅客便として飛んでいたこと、レイクハーストで爆発炎上したことなどを踏まえ、事故の背後に隠された陰謀を暴いて真相を明らかにするという主題である。ただし、おそらくはストーリーの大半がフィクションで、観客をハラハラさせながら意外な方向へ展開する。われわれはそれを楽しめばいいのであろう。

ヒンデンブルクが危険な水素を使っていたのは事実だが、これはアメリカ政府が不燃性のヘリウム・ガスの輸出を禁じたからである。そのため映画では、ヘリウムの輸出にあたっていたアメリカの実業家が倒産寸前に陥って、解禁の口実をつくるためにヒンデンブルクに爆弾を仕掛ける。ちょっと乱暴な筋書きのようにも見えるが、その背後には航空用の燃料添加剤を同じ実業家から入手しようとするドイツ政府の陰謀もあって、ナチスにそそのかされたらしい。

フランクフルトからニューヨークへ向かって出発したヒンデンブルクの船内では、ナチの陰謀を知った主人公が爆弾のありかを求めて探しまわり、それを阻止しようとするゲシュタポとの間で激しい格闘になったり、殺人が起こったりする。最後に、爆弾は意外なところ――巨大な船体を満たしている水素が引火するような位置で発見され、爆発時刻を指定した時計が外される。

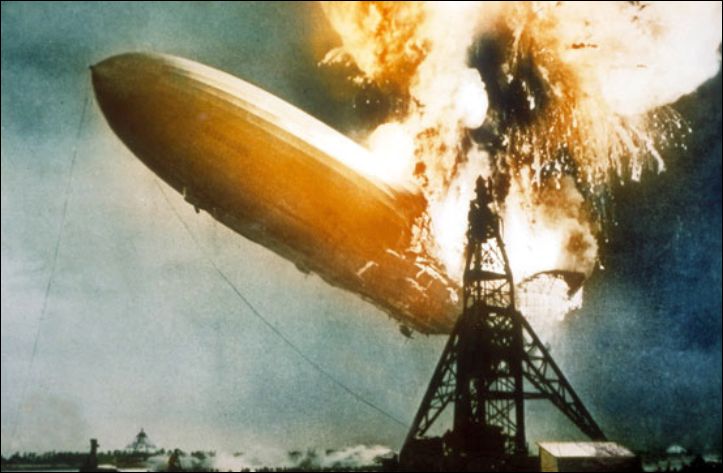

安全になったはずのヒンデンブルクは、やがてレイクハーストに近づく。このとき悪天候のために着陸が遅れ、船体にたまった静電気がセントエルモの火を発し、水素ガスに引火して爆発、大惨事となる。そのもようは当時のニュース映画の白黒フィルムに残されているので、目にした人も多いであろう。

今回の映画では、それがカラーで再現され、恐ろしい迫力となって、轟音と共にわれわれ観客の頭上に覆いかぶさってくる。例の実況中継のアナウンサーも画面のわきにいて、泣きながら声をふりしぼっている有様を見ることができる。

ヒンデンブルクの事故原因が何であったか、本当のところは未だ確定できていない。飛行中に蓄積された静電気によって放電が起こり、これによって船体外皮の塗料に引火したという説が有力だが、異論も多い。つまりヒンデンブルクの事故は必ずしも水素を使っていたためではないというのである。

これらの諸説をウェブ上で見てゆくと、おびただしい論説や論文にぶつかる。実際のところは、75年たった今も謎のままで、それが「ヒンデンブルク神話」とでもいうべきものを生み出している。

神話のひとつは、船体外皮の強度を高めるためにロケット燃料で塗装されていたというもの。そのロケット燃料にはアルミ粉が混ぜてあり、船体が太陽にあたって熱くなるのを防いでいた。船体が熱くなると内部のガスが膨張し、外へ漏れだしたりする。また船体が銀色に光って見えたのもアルミ粉のためであった。

さらに塗料には太陽の紫外線を防ぐために酸化鉄が含まれていた。これらアルミの粉末や酸化鉄が発火の原因だったというのだが、ロケット燃料が船体の塗装に使われたわけではない。

そこで第2の神話は、ロケット燃料ではなくてテルミットで船体が塗装されていたというもの。テルミットとはアルミと酸化鉄の粉末を混ぜ合わせたもので、溶接や焼夷弾に利用される。たしかにヒンデンブルクの船体塗装にはアルミと酸化鉄の粉末が混入されたが、それは別々の層にわけて塗られたもので、テルミットのような混合物として一体化していたわけではない。それに、テルミットを塗ったりしたら船体が重くなりすぎる。ヒンデンブルクも浮揚できなかったかもしれない。

しかし、いずれにせよ、ヒンデンブルクの外皮は燃えやすかった。水素以上に引火しやすく、これが事故の原因と考える人も多い。すなわち第3の神話である。したがって彼らは、水素ではなくてヘリウムが使われていたとしても、外皮の引火によって同じような結果になったであろうと考える。

なお、外皮が燃えつきるまでの時間は40時間近く要した。ただし船体上部は30.9時間で燃えつき、下部は37.9時間かかった。これは、船体下部の塗料には紫外線を防ぐ酸化鉄が含まれていなかったためという。

この炎上によって、ヒンデンブルクの乗客乗員97人のうち35人が死亡し、さらに地上員1人が命を落としたのである。

ところで飛行船は、ヒンデンブルクの悲劇に至るまで数多くの事故を起こした。とりわけ火を発して炎上したものが多い。浮揚ガスに水素を使っていたからで、1908年からヒンデンブルクまでほぼ30年間に22件の炎上事故が記録されている。

たとえば最初の事故は1908年8月5日、ドイツのLZ-4だった。柱に係留されていて突風で気嚢が裂け、樹木に当たった際に火を発したという。

次は、史上初の定期旅客便を始めたドイツ航空運送会社(DELAG)のLZ-6で、整備士が油を使って旅客を乗せるゴンドラをみがいていたところ、いきなり発火したという。1910年のことである。

余談ながら、DELAGはツエッペリン社の関連企業で、事故当時は遊覧飛行をしていたが、1919年からベルリンと南ドイツとの間で定期運航を開始、ベルリンからフリードリッヒスハーフェンまで4〜9時間で飛行した。鉄道ならば当時18〜24時間を要していた区間で、飛行船はまさに高速輸送手段であった。そのため人気も高く、DELAGの定期運航実績は103便に上り、約2,500人の旅客を輸送した。

ヒンデンブルクのような大西洋横断便も、海上航路にくらべてはるかに早く目的地へ到達することができた。その大西洋横断にいち早く乗り出したアメリカのアクロン飛行船は1912年、アトランティック・シティを離陸したところ、15分後に爆発した。

また1915年にはLZ-40が飛行中、強風で吹き上げられたため、浮揚力を下げようとして気嚢の中の水素を放出した。そこへ雷が落ちて水素に引火、乗っていた19人が全員死亡した。1917年にはバルチック海の上を飛んでいた飛行船も、やはり雷に打たれて炎上、乗っていた23人が全員死亡した。1923年に地中海のシシリー島付近で起こったフランスの飛行船事故も雷が原因で、水素に引火したものである。

ほかにエンジンの火が水素に引火した例もあれば、基地で水素を補充中に引火した事故もある。さらに別の例は、格納庫の中で水素を補充していて引火し、同じ格納庫内にあった別の飛行船まで炎上した。さらにひとつの格納庫に4隻の飛行船が収納されていて、連鎖的に引火し、全て燃えてしまった例もある。

1922年には米陸軍の飛行船ローマ号が高圧送電線にぶつかって発火、乗っていた45人中34人が死亡した。この事故の後、アメリカ政府は二度と飛行船に水素を使わないという安全策を決定した。

そして1937年、ヒンデンブルクの事故が起こる。

まことに残念なことだが、飛行船個々の寿命は多くの場合、事故で終わることが多い。筆者のかつての勤務先でも飛行船を飛ばしたことがある。ところが1979年、ドイツからチャーターしていた飛行船の係留環が外れ、神戸沖の埋め立て地から漂流を始めた。このとき同船は臨時の係留地で整備中だったため、船長は不在。ドイツ人の整備士とカメラマンが乗ったまま漂流し、気流に乗って伊丹空港付近を通過、京都の山中に不時着した。漂流時間は1時間15分だった。

もうひとつ1988年、本田エアポートで訓練飛行中の飛行船が事故を起こし、大破している。

これら戦後の飛行船は、しかし、水素を使っているわけではない。当然ヘリウムを使うわけだが、アメリカから輸入しなければならないので、高価にならざるを得ない。もっとも、大きな気嚢全体にヘリウムを入れるわけではなく、気嚢内部を2重構造にしたり、空気房と呼ばれる別室を設けて、ヘリウムのほかに空気を入れておき、空気の出し入れによって圧力を変え、浮揚力を調節する仕組みになっている。これでヘリウムの節約も可能となる。

そういえば先日、アメリカからのヘリウムガスが不足し、東京ディズニーランドの風船がなくなったというニュースが報じられた。背景には中国の需要増も影響しているらしい。ヘリウムをめぐる日本、アメリカ、中国の関係は、戦前のドイツとアメリカのような問題に発展するかもしれない。

(西川 渉、2012.12.10)

全長245mの優美なヒンデンブルク号

(表紙へ戻る)