<アメリカと日本>

救急態勢のひずみ

今月後半はドクターヘリ講習会のために福岡へ出かけ、引き続いてアメリカ航空医療学会総会AMTC2008への出席とヘリコプター救急病院見学のために米ミネソタ州ミネアポリスへ出かけるなど、本頁の更新ができないまま過ごしてきました。日頃ご支援をいただいている方々にはお詫び申し上げます。当方も、余り長くあけると見捨てられやしないかと心配しているところです。

初めから蛇足になりますが、ミネソタ州はアメリカ中部の最北に位置し、緯度でいえば日本の稚内よりも北のサハリンにかかるあたりです。山がなくて州全体が平坦ですからヘリコプターには飛びやすい地域でもあります。おまけに黒煙を噴き上げるような工場もすくなく、空気は非常にきれいです。そのためか、全米50州の中で最も長寿の州だそうです。卵売りは、しかし、どこにもおりませんでした。

なお、ミネソタはミシシッピ河の水源地で、ミネはインディアン語で水、ソタは空色を意味するとのこと。とすればミネアポリスは「水の都」ということでしょうか。確かに町の中を走っていて、きれいな湖水をたくさん見かけました。州のニックネームは"Ten Thousand Lakes"だそうです。

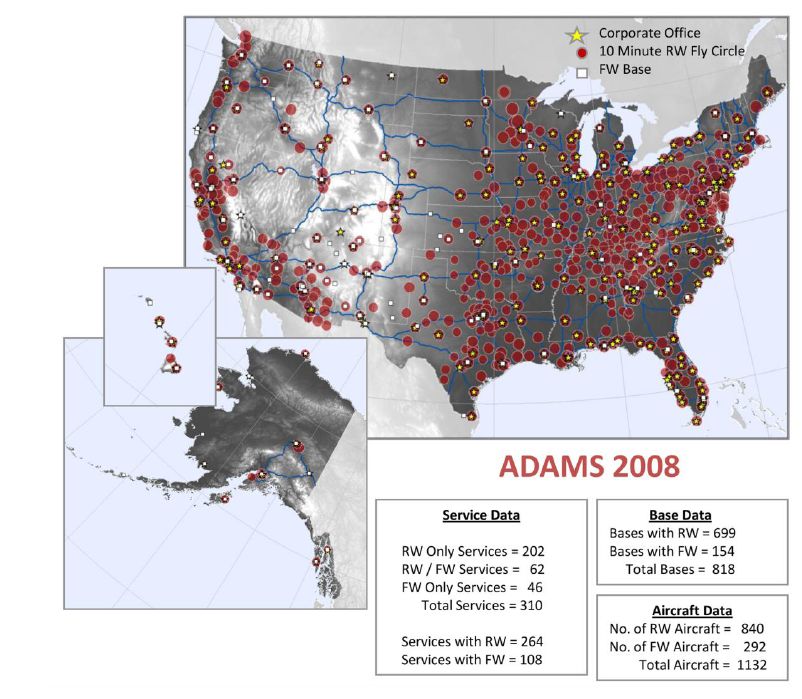

1週間のアメリカ旅行の結果、ここにご報告したいことは沢山ありますが、いま長い作文をしている余裕がありません。とりあえずアメリカの航空機による最近の救急態勢は次図のとおりであることをご報告いたします。

これは、ご承知のとおり、アメリカ航空医療学会AAMSがつくっている航空医療態勢の現状を示す拠点図です。毎年秋の総会でADAMS(Atlas & Database of Air Medical Services)の呼び名で、公表されます。したがって、おそらくはその年の夏の数字ではないかと想像しております。

このうち救急ヘリコプターに関する数字を過去にさかのぼると次表のようになります。この数年間に急激に増加しました。もっとも、ヘリコプターの機数は増えたけれども、プログラム数は今年になってわずかに減っています。

余り急激に増えてきた結果、競争が激化し、事故も増加し、代金の回収もむずかしくなって、プログラム同士の合併や吸収、もしくは撤退などがあったからではないかと思います。

米ヘリコプター救急 2008夏 2007夏 2006夏 2005夏 2004夏 救急サービス数

264 267 270 272 256 拠点数

699 664 647 614 546 機体数

840 810 792 753 658 こうしたアメリカの現状は、どこかにひずみを生じているような気がします。早く立て直す必要があります。

もっとも、アメリカの心配をする前に日本の現状こそは初めからゆがんでいて、ヘリコプター救急体制が先進諸国の趨勢に30年ほど遅れていることはご承知の通りです。

ところが、遅れているのはヘリコプター救急だけかと思っていたら、またしても妊婦のたらい回しによる悲惨な死亡事件が、2年前の奈良につづいて東京でも発生しました。つまり救急医療体制は田舎も大都市も変わりがなく、日本中がなっちゃいないことを示しているのではないでしょうか。

(西川 渉、2008・10.29)

(表紙へ戻る)