<本の栞>

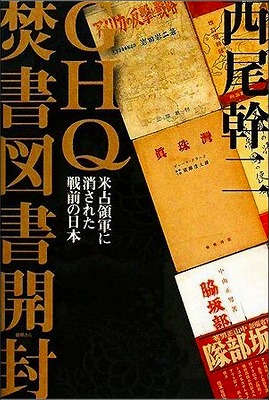

燃やされた本 秦の始皇帝が自分の気に入らない書物を焼き捨て、儒者たちを穴に埋めたという話がある。これを「焚書坑儒」ということはご存知の通りだが、同じようなことが戦後まもなく日本でもおこなわれたことは余り知られていない。私がそれを知ったのは、5年ほど前『GHQ焚書図書開封』(西尾幹二、徳間書店、2008年6月刊)を読んだときであった。2300年前の非道が文明の仮面をかぶったアメリカ占領軍によって再現されたのである。敗戦国に天降ったマッカーサーの独裁性は、始皇帝のそれと変わりがなかったのだ。

焚書の対象となったのは昭和3年から終戦まで、わが国で刊行された歴史書や思想書である。彼らはそれを「宣伝用刊行物」と呼び、そのプロパガンダを没収するとして、それに応じた日本政府が22万点を超える本の中から該当するもの7,769点を選び出し、全国の書店、古書店、官公庁、倉庫などから、総数38,000冊余りを没収した。

この蛮行は、ただし、個人の蔵書を対象から外したため、一般国民にはほとんど知られなかった。というよりも、国民には知られぬように極秘のうちにおこなわれたもので、国民の知らぬうちに昭和初期から20年までの歴史が消されてしまったのである。

焚書の最初の命令が出たのは昭和21年だった。全国的に広く行われるようになったのは昭和23年。以来60余年を経て、今もそれに気づかぬマスコミ人などが当時の「軍国主義の本は悪魔の本」という逆宣伝を信じこみ、中国や韓国の言いがかりをそのまま受け入れてテレビや新聞で喧伝させられているのである。

念のために、戦前の日本には軍隊はあったが、軍国主義はなかった。日本の軍事体制を軍国主義というのならば、当時のアメリカも同じ軍国主義であったというのが、著者の主張である。

では、どのような本が没収されたのか。たとえば『日米開戦の真相』(長谷川了)、『日米交渉の経緯』(来栖三郎)、『日米戦ふ可きか』(仲摩照久)、『日米不戦論』(河村幹雄)、『日米危機とその見通し』(末次信正・中野正剛)、『東洋政治哲學』(安岡正篤)、『東洋に於ける素朴主義の民族と文明主義の社会』(宮崎市定)、『長期建設の意義と我経済の耐久力』(石橋湛山)といった本で、ことさら戦争をあおり、開戦を促すような本ではない。むしろ当時の日本はアメリカとの戦争を避けたいという考えが社会を覆っていたのであり、本の表題を見るだけでもそれがうかがえよう。

だからこそアメリカは、そのことが戦後の日本国民に知れわたることを恐れたのだ。そうでなければ世界平和を乱す戦争犯罪だの人道に反する罪だのといった、めちゃくちゃな罪状を日本に負いかぶせ、当時の指導者たちを絞首刑にした東京裁判の結末が根底から崩れるからである。同時に原爆投下や東京大空襲といったアメリカの歴史的戦争犯罪を正当化するためにも、日本が極悪非道の軍国主義国家であったことにしておく必要があったのだ。

なお、日本語の膨大な図書を駐留してきたアメリカ人が読み、その中から短期間で7千数百点を選び出すという作業はほぼ不可能に近い。それを可能にしたのはアメリカ側の意向に沿って作業を進めた日本人にほかならない。それも高度の知識人や言論人や学者でなければ難しい。つまり著者によれば「日本の歴史は日本人の知的代表者によって廃棄され、連続性を断ち切られた」のであった。もっとも彼らは当時、占領軍に協力しなければ坑儒されたかもしれない。本書には、そうした協力者の氏名も明記されている。

アメリカに簒奪された日本現代史この『GHQ焚書図書開封』は同じ著者によって、現在第9巻まで出ている。各巻ごとにテーマがあり、テーマに沿って何冊かの焚書が灰燼の中から掘り出され、ゆっくりと丁寧に読み上げられる。そのテーマを並べると次のようになる。

第1巻 米占領軍に消された戦前の日本

第2巻 欧米400年のアジア侵略の歴史

第3巻 日本軍兵士たちの凛とした人情味溢れる素顔

第4巻 「国体」論と現代

第5巻 ハワイ、満州、支那の排日

第6巻 日米開戦前夜

第7巻 戦前の日本人が見抜いた中国の本質

第8巻 日米百年戦争

第9巻 アメリカからの「宣戦布告」これらの各巻に取り上げられた焚書の数々は、いずれも戦前の日本の有識者たちが冷静かつ沈着に世界情勢を見わたし、鋭い洞察力をもって日本が如何にあるべきかを客観的に説いたものである。決して外国諸国を憎んだり、戦争を煽ったりしているわけではない。

たとえば第8巻は「日米百年戦争」という副題で、1852年の「ペリー来航からワシントン会議」を経て1945年の終戦に至るまで、ほぼ100年間に日本が米英に追いこまれていったもようを書いた数冊の本を取り上げている。どの本も昭和18年前後に出版されたもので「戦争がいちばん盛んな時期でしたけれども、戦争を煽り立てるような書き方」ではなく、「きわめて緻密かつ冷静な記述がなされて」いて、「しかも読みやすい。」

「執筆陣は東京帝国大学の教授や元公使、元総領事、海軍大将、海軍少佐……といった肩書きの人たち」で、「日本人は世界をどう見ていたか」「アメリカとの戦争をどう考えていたか」といったことを「当時の最も代表的な知性が分析した日米関係論」となっている。

これらを読むと、当時の日本が「わけもわからずに戦争に突入したのではありません。時代背景も、経済情勢も、世界史の流れも、じつによくつかんでいた。しかし外から襲いかかってきた『大きな力』というものは、これはもうどうしようもなかった。それこそが日本が戦争に突入していった実態であった」と著者はいう。つまり「日本は不可避の力に押し流された」のだ。

しかるに戦後の日本現代史は、「日本に愚かな面があったために闇雲に戦争に突入した」とか「アメリカやイギリスが正義であって閉ざされていた日本にはそれが見えなかった」とか「シナ大陸への侵略が引き金で国際秩序を破った」などという書き方が圧倒的に多い。これも焚書を含むマッカーサー司令部の巧みな占領政策によって、日本人みずから戦前は暗くて悪いと思いこまされたからであろう。

かくして昭和20年、日本は砲火による戦争に負けて、焚書のせいばかりではあるまいが、アメリカというご主人さまに尻尾を振る犬のように飼いならされてしまった。というのは、あの8月15日、もう戦争は終わったものとばかり思いこんで、その後も戦争が続いていたのに気づかなかったからである。そのあげく、憲法も政治も外交も教育も自衛隊も、そして経済までがことごとくアメリカの意思に沿うものとなってしまった。その手段の一つが焚書だったわけだが、これら「戦後の戦争」に負けた結果が今の日本の為体(ていたらく)を現出させたのであった。

(西川 渉、2014.3.29)

(表紙へ戻る)