<本の栞>

中国の大盗賊 カーインシュウシン、ゼンカンシンゴカン、ズイトウゴダイ、ホクソーナンソー、ゲンミンシン……何の呪文かお分かりだろうか。筆者が勝手につくったものだから、お分かりになる方は少ないと思うが、夏・殷・周・秦・前漢・新・後漢・隋・唐・五代・北宋・南宋・元・明・清……と漢字で書けばお分かりであろう。中国歴代王朝の名称である。

今から半世紀以上前、大学受験のために暗記した口調が今も頭の中に残っていて、昔の中国のことを考えようとすると無意識のうちによみがえってくるので重宝している。

これらを歴代王朝といえば立派だが、実は天下を奪取した盗賊の集団にほかならないというのが『中国の大盗賊・完全版』(高島俊男、講談社現代新書、2004年10月20日刊)の説くところだ。

中国の盗賊とは、官もしくは正規軍以外の武装集団をいう。その集団をつくるのは、国中いたるところに仕事のないままごろごろしているゴロツキども。それが命知らずときているから、何か気に入らぬことがあるとすぐに徒党を組む。

しかし単にゴロツキが集まるだけでは、人数が多いだけに集団の維持も難しい。そこには知的な能力も必要で、だから盗賊は武装集団であると同時に頭脳集団でなければならない。

といって全員が頭脳をもつ必要はなく、少数の頭の良い参謀がいればよい。そして、集団のてっぺんに首領が立つ。首領は、これまた腕力が強いばかりでなく、頭の切れるものでなければならない。こうして知的武装集団ができるわけだが、その規模は数十人から数万人、ときには数十万にも及ぶ。

この大集団が村や町を襲って食糧や金品を強奪する。あるいは爺さんをさらって身代金を要求する。子供をさらっても、その背後には若い両親がいるだけで、持っている金も少ない。ところが爺さんならば大勢の子供や親類縁者がいるから、高額の身代金も集まりやすい。ただし何故か知らぬが、婆さんはさらわないらしい。

こうして「食糧・カネ・財物を獲得して腹がふくれると、つぎは女ということになる」。さらに「いよいよ欲望が膨張すると『権力』『天下』などと大それたことになってくる」。その結果「『悪徳役人をやっつけろ』『税金をまけろ』『耕す者に土地を与えろ』などの主張をかかげ、役所を攻撃したりする」。そしてついに「体制そのものをひっくりかえそうという……世直し集団」が出てくる。それが成功すると既存の王朝が倒れ、新しい王朝が生まれる。

もっとも、真の王朝になるには、いくつかの条件を満たさねばならない、と本書はいう。ひとつは宗教的なよりどころがあることで、「中国盗賊史上、最もひんぱんに登場するのは、仏教の一派である弥勒教・白蓮教」だが、19世紀にはキリスト教を中核とする「太平天国」またの名「長髪賊」が登場し、中国共産党のマルクス主義も宗教みたいなよりどころであった。

第2の条件は不平知識人の参加。自分は「才幹・能力があるのに正当に評価されず、能力に見合った地位が得られない」といった不平不満を持つ連中。こういうのが盗賊集団に参加すると「軍師」と呼ばれ「戦略策定、スローガン、渉外、文書事務などを担当する」

第3の条件は「運輸人夫、行商人、塩密売者などの加入」。彼らは穀倉地帯、物資の集積地、戦略重要都市、官兵の駐屯地などと、それらを結ぶ道路や河川について「豊富で正確な知識を持っている」。のみならず、人とのつながりも強いから、その情報網、連絡網によって盗賊集団としての「視野が開け、広い範囲で活動できる」ようになる。

こうして百姓あがりのアブレ者が集まった盗賊集団は、機能的な武装集団、頭脳集団、政治集団となり、「一地方を支配し、ついには天下を狙うという野望をいだくにいたる」

こんな具合に出現した中国の「盗賊王朝」は、最初が始皇帝の死んだあと秦帝国で反乱を起こした陳勝の「張楚」という国だった。もっとも、これは半年で倒れたため、単なる農民の反乱「陳勝・呉広の乱」ともいわれる。しかし農民反乱の先駆であり、秦帝国崩壊の契機ともなった。この呉広とは、陳勝の弟分の名前である。

そこで本当に秦を滅ぼし「前後400年に及ぶ大漢帝国の基礎をきずいた」漢の高祖、劉邦が「中国最初の盗賊皇帝」ということになる。

その次の「盗賊皇帝」が明の太祖朱元璋。農民の生まれだったが、飢饉と貧窮のために村の貧乏寺に入る。しかし托鉢の旅ばかりで嫌気がさし、盗賊の手下となる。この人は「体が大きくて、ずいぶん人相が悪かったらしい。おでこが出ていて、あごが張り出し、鼻が大きい……その上、目が吊りあがって、恐ろしい顔つきであった」。まさしく盗賊にふさわしい醜怪さで、それが却ってよかったのか、集団の中でどんどんのし上がっていく。

当時の中国はモンゴル元王朝の支配下にあったが、これを北方へ追い払って中国を統一、漢民族国家の建設に成功した。「玉座に登った乞食坊主」というのが本書第2章の表題だが、みずからは洪武帝という立派な名を名乗り、「71歳で死ぬまで30年間皇位にあった」。その後も明王朝は数百年つづくことになる。

この調子で本書の紹介をしてゆくと切りがないので、途中の2人は軽く触れるだけにする。1人は農民反乱の首領、李自成で、北京を占領して明朝を滅ぼし、新政府の樹立を宣言したが清に負けてしまう。弱くて負けたのではなく、「強くて、しかも負けた」ので「人気は抜群」というのが本書の評価である。

もう1人は清の時代「南京を中心に『太平天国』というけったいな国を作った盗賊の頭目」洪秀全である。著者によれば「十字架かついだ落第書生」で「おもしろみのない男」だった。ただし、その面白味のない男を描いて、著者の筆致は非常に面白い。

そして筆者の最も取り上げたかったのが「これぞキワメツケ最後の盗賊皇帝」毛沢東である。ただし、本書のあとがきによれば、この本の元版が出た1989年11月の当時、「中国を否定的に見ることに対する反発感情も強かった」ことから、出版社の要請で「『毛沢東』部分をまるまる廃棄」せざるを得なかった。それを16年ぶりに復元したのがこの完全版の本だそうである。

その復元部分の冒頭に中国の学者が書いた論文が引用されている。論旨は「帝王になってからの毛沢東はマイナスのことばかりして、プラスのことは何ひとつしていない。……何の功績もない革命というのは……マルクス主義の革命ではない。朱元璋や李自成と同じ『農民革命』にすぎぬ」

この学者の言うとおりとしたうえで、著者は「毛沢東の伝記はおもしろい。まさしく波瀾万丈である」という。「しかしそれは、史上あまたの盗賊首領……が自分の集団をつくり、あるいは既成集団を乗っ取って自分の私党とし、国内の政敵を実力で打倒して帝位につき、その後はまず自分に白い眼を向けるインテリや愛想よく尻尾を振らぬ官僚をやっつけ、つぎに建国の功臣たちを粛清し、ついには私党そのものを破壊して、天下を身内一族のものにしようとする」のと変わらない。

「つまり、毛沢東の伝記のおもしろさは……こいつの前では朱元璋も李自成もケチなコソ泥くらいに見えてくるという大盗賊が、中国をムチャクチャに引っかきまわすという、一般中国人にとっては迷惑千万の歴史がおもしろいのである」

何故そんなムチャクチャができるのか。20世紀になって「世界の多くの地域で近代的な社会の仕組みがだんだんにでき、自由だとか人権だとか民主主義だとかいう考えかたが……人々の頭に滲透してくる時代」である。にもかかわらず「中国という所だけはそんな歴史の進展からポッカリと取り残されて、五百年前、千年前と変わりのない社会」だったからだ。

だからといって「毛沢東というやつは野蛮で無教養で乱暴者」と思うのはまちがい。たしかに「人なみ外れた乱暴者ではあるが……まことに文雅な教養人であった。そこが歴代の盗賊皇帝とは決定的にちがう点である」「きっすいの伝統的中国文化人だった」

それでいて軟弱というわけではない。生まれながらに「文武両道」の能力をそなえ、「権謀術数」にたけていた。そこで毛沢東は「中国では中国独自の革命をやらねばならぬと考えた」「マルクス主義では中国の革命は……不可能」であるとして「陳勝呉広から太平天国まで大小数百回の農民革命戦争」をまたやることにしたのだ。

「こうして毛沢東は1927年秋、井岡山にたてこもって、盗賊から帝王への道を歩き出した」。ところが蒋介石との闘いになり、1934年5回目の攻撃を受けて、8万の共産兵と共に西へ向かって逃げ出した。これが「長征」である。

その逃避行の途中、まだ弱い立場にあった毛沢東は「こういうみじめなことになったのはトップの軍事指導がまちがっていたからだと、総書記の博古を引きずりおろした」。それが成功したのは、毛沢東の上司だった周恩来が寝返って毛沢東に同調したからである。周恩来は「この時から忠実な取り巻きになって、以後40年、死ぬまで重用される」

いきなり戦後に飛ぶが、中国内では国民党と共産党が争ったのち、1949年に中華人民共和国が成立した。しかし「建国後の毛沢東には、積極的な功績は何一つない。反対にブチコワシはいっぱいやった。その最たるものが1957年の『反右派闘争』、58年からの『大躍進・人民公社』、66年からの『プロレタリア文化大革命』である」

「反右派闘争」というのは知識人の粛清である。「大躍進」は「数億の人間を、体力の限界まで……ムチャクチャに働かせることで、国の経済力を一挙にひっぱりあげようとしたもの」。

「人民公社」は「天下の田畑をすべて公有(党有)とし、収穫は全ての人に平等に分け与えるという共産主義である」。しかし、土地を取り上げられた農民は真面目に働かなくなり、サボタージュを続けたので、毛沢東の思惑は大失敗に終わり「3年間で数千万の人々が餓死した」

このあたりのことは『毛沢東の大飢饉――史上最も悲惨で破壊的な人災1958〜1962』(フランク・ディケーター、草思社、2011年8月5日刊)という大部の本が570頁にわたって詳しく書いている。

最後の「文化大革命」は「十年つづいて、毛沢東が死んだのでやっと止まった大騒ぎであるが、何をどうしようとして始めたのか、もうひとつよくわからない……いろいろムシャクシャしていたのだろう」

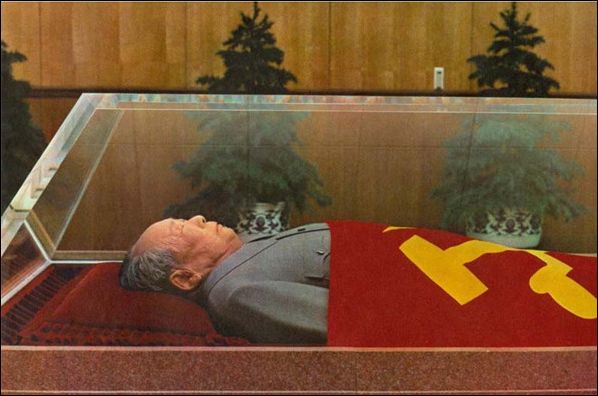

文革で毛語録を振り上げて叫ぶ紅衛兵たち

「全世界の人民よ団結せよ、アメリカ帝国を打倒せよ、

ソ連を打倒せよ、各国の反動勢力を打倒せよ」

この「いろいろムシャクシャ」という推測は、著者が何かの根拠をもって書いたようには思えぬが、『ヒトラーの震え 毛沢東の摺り足』(小長谷正明、中公新書、1999年5月25日刊)という本の見方に一致するところが面白い。

その『毛沢東の摺り足』によると「1970年代初めには、毛沢東はテレビニュースにほとんど姿が出てこなくなった。……72年は中国外交にとっては記念すべき年で、2月にアメリカのニクソン大統領が、9月には日本から田中角栄首相が訪中した。そのたびに、久しぶりにブラウン管に映る毛沢東の顔は暗くて表情に乏しく、身のこなしもヨボヨボしていた」

これを見て、神経内科医の著者を初め多くの医師が、西側諸国の医師も含めて、毛沢東は「パーキンソン病にちがいないと思った」「ところが毛沢東の死から18年ほど経った1994年」、侍医の回想録『毛沢東の私生活』が出ると、そこには「毛沢東は筋萎縮性側索硬化症(ALS)だった」と書いてあったので、世界中の医師たちがびっくりした。

この診断が中国の神経学の専門医たちによって下されたのは1974年7月のことらしい。ALSは「脳や脊髄などの……神経細胞が徐々に死んでいく。……筋肉を支配して動かす神経細胞のこと」だが、これらが機能を失い、脳からの命令が筋肉へ伝達されなくなると、手足がマヒする。さらに舌や喉もはたらかなくなり、ものを食べられず、しゃべれなくなる。

そうなると「患者の苦痛は手足が動かないことだけではない。意識はしっかりしているのに、声が出ないのでしやべれないことだ。手にも力が入らないので、筆談もできず、自分の意思をストレートに表すことができない。自分の意思がまったく、自分の中に閉じ込められてしまう……大変なストレスにちがいない」

「このような状態になると精神状態は抑うつ傾向になるだけではなく、被害妄想や心気症になり、不安定になる」

文化大革命が始まった1966年の当時、毛沢東は無論まだ発症していなかった。しかし、その前兆が体のどこかで作用しはじめていたのではないか。それが『中国の大盗賊』の著者の推測「いろいろムシャクシャしていたのだろう」に当てはまるというのが筆者の見るところである。

『毛沢東の摺り足』の著者も「文革をおこしたこととALSは関係なかったのかもしれない」と書きながら、ALSは「筋肉の症状が出る前に性格が変わってきて、怒りやすくなることがある。毛沢東はこのタイプだったかもしれない」と推定している。それで「いろいろムシャクシャ」が起こったのではないか。

独裁者が病気になると人民がひどい目に合い、政治家が病気になると世界情勢が変わる。それを書いたのがこの本で、毛沢東のほか、ヒトラー、レーニン、スターリン、ルーズヴェルトなどの例が取り上げられている。

余談ながら1945年2月4日、第2次世界大戦中のクリミア半島ヤルタで米英ソ3国の首脳会談が開かれた。そのときルーズヴェルトはビンスワンガー病(脳血管性認知症の一種で、痴呆を示す)のために血圧が高く、「やせてやつれて……口をポカンと開け、何にも分かっていない」状態だった。それでも無理をして会談に出席したのだが、それを見て「ルーズヴェルトは頭がおかしくなっていた」「アメリカとのコミュニケーションがはかれなく」なったと嘆くチャーチルと、それに対するスターリンの、実質的には2人だけの話し合いとなり、強硬なスターリンの意見が押し通って「ソ連の対日参戦、中国大陸の共産化、……鉄のカーテンなど、西側には望ましくない展開になっていった」

この事実は広く知られているのだろうか。不明にして筆者は本書によって初めて知ったのだが、このときもしルーズヴェルトが正常だったならば、日本人の悲惨なシベリア抑留や今の北方領土問題はなかったと思われる。

もう一度、毛沢東の病気に戻るが、ALSが進行すると「横隔膜や胸の筋肉などの肺を膨らます筋肉もなくなり、やがて呼吸ができなくなる。……3ないし4年の経過で亡くなる大変な病気」「日本では10万人に5人ぐらいの頻度で、難病中の難病である」

そんな難病に襲われた「毛沢東の存在感は、なみの政治首脳どころではない。……あと2年くらいの余命となれば、政治的な衝撃は大きい」

その衝撃の余りか、毛沢東の4番目の夫人となった元女優の江青は、文化大革命の真っ最中にあって中国の政治をかき回しながら「あなたたちはなんでも大袈裟に騒ぎ立てる。ちゃんと思想改造がなされていないんです。……医者の言うことなんか3分の1しか真に受けてはいけない」と金切り声をあげた。

「医者が思想改造されて自己批判したところで、患者がなおるはずはない。独裁者の主治医とは、実に命がけの職業なのだ」と、著者は反論を書いている。

毛沢東の病気はALSだけではなかった。1975年1月の時点で「白内障、冠動脈不全、肺性心(右心不全)、両側下肺野の感染症、左肺気腫性のう胞、低酸素血症」などがあり、「手足のマヒ以外にも、呼吸器や心臓の症状が出て」いた。

やがて1年ほど経つと「呂律がまわらないだけではなく、口もとが閉じられず、嚥下困難となり、鼻腔チューブで栄養をとるようになった。手足の筋肉は萎縮して寝たきりとなり、最後は呼吸困難」に陥った。

そして1976年9月9日、心筋梗塞なども合併した毛沢東は83歳の生涯を閉じたのである。

(西川 渉、2014.4.24)

(表紙へ戻る)