<本のしおり>

アメリカの戦争犯罪 『アメリカの戦争責任』(竹田恒泰、PHP新書、2015年9月1日刊)は、まことに明解な本である。

この著者の本は、これまでも何冊か読んできたが、明治天皇の玄孫という立場から、皇室を背景とする著述が多かった。『皇統保守』(2008年)、『旧皇族が語る天皇の日本史』(2008年)、『語られなかった皇族たちの真実』(2011年)、『怨霊になって天皇』(2011年)など、いずれも自らの出自を踏まえた著書といってよいであろう。

ところが初めて、少なくとも私の読んできた限りでは、皇室を離れた著書となった。著者みずからも別のところで「皇室を語る竹田」から「日本を語る竹田」に変わってきたと書いている。確かに『日本人はなぜ世界でいちばん人気があるのか』(2011)、『日本人はなぜ日本のことを知らないのか』(2011年)、『日本人はいつ日本が好きになったのか』(2013年)などは文字通り日本を語るものだが、この本はさらに飛躍して「世界を語る竹田」に発展したものといえよう。

冒頭、石原莞爾が登場する。この人は「戦争の天才」といわれ、もしも大東亜戦争時の参謀総長だったら日本は負けなかったとされる。戦後まもなく昭和22年5月、東京裁判の検事に「誰が戦犯と思うか」と問われて「それはトルーマンだよ」と答えたらしい。

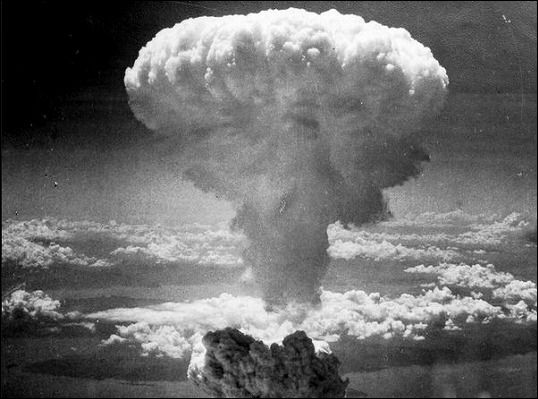

理由は「非戦闘員を何十万も殺したではないか。国際法違反である」。東京大空襲を初めとする日本各地の都市を無差別に爆撃して住民たちを殺害し、あげくの果ては広島と長崎に原爆を落とした。犠牲者のほとんどは非戦闘員で、これが戦争犯罪でなくて何であろうか。

その前に、昭和20年9月18日の「朝日新聞」は、原子爆弾の使用が「国際法違反、戦争犯罪であることを否むことは出来ぬであろう」と書いて発行禁止となった。終戦からわずか1ヵ月しか経っていなかったが、GHQはその後プレスコードを発令して「あらゆる媒体を監視下に置き、報道内容に厳しい検閲を施すことになった」

具体的にはGHQへの批判、東京裁判への批判、GHQによる日本国憲法起草への批判などを禁ずると共に、戦争の惨事は全て「邪悪な戦争をした日本が自ら招いたものであって、そこに何ら弁明の余地はない」という考え方を日本人に植えつけようとしたのだ。

そんなとき、第1級の戦犯はトルーマンという石原発言が飛び出した。アメリカ側の検事は唖然としたが、その言葉は日本人の耳には届かなかった。GHQによって封印されたからである。

そのうえでアメリカは日本への原爆投下は2つの理由をもって正当とする大宣伝に乗り出す。ひとつは戦争を早く終わらせるため、もうひとつは人命の消耗を節約するため、という。トルーマン大統領も原爆投下直後の8月9日「我々は戦争の苦しみを早く終わらせるために、数多くの命を、数多くのアメリカの青年を救うために、原子爆弾を投下した」との声明を発表した。

無論これが詭弁であることは、今やアメリカ人以外の誰もが知っている。もっとも日本人の中にも知らぬ人が多いかもしれない。

というのはアメリカの詭弁と宣伝が今も続いているからで、例えば1991年ジョージ・ブッシュ大統領(父)はインタビューの中で「原爆投下は正しかった。何百万人ものアメリカ人の命を救った」と答えている。またロバート・ジョセフ前国務次官も「原爆の使用が戦争の終結をもたらし……日本人を含めた多くの命を救ったことは……歴史家の意見が一致している」と語った。さらに2008年シーファー駐日米大使は日本での講演のあと、高校生の「原爆投下は正しかったと思うか」という質問に対し「降伏しない日本に原爆を投下したのは、より多くの人命が失われないためだった」と答えている。

しかも、あろうことか日本政府までが1963年「原子爆弾の使用は日本の降伏を早め……交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。……原子爆弾の投下が国際法上違反であるかどうかは何人も結論を下し難い」という見解を発表した。このときの首相は池田勇人だったが、著者は「これが政府見解として現在にまで踏襲されている」と嘆く。

しかし、生物兵器や化学兵器の使用は1世紀以上も昔から規制すべきだとされ、今やほぼ実現している。最近は対人地雷が人道に反するとして非難の的である。それでいて原爆、すなわち核兵器はなぜ非難されず、いくつもの国が隠そうともせずに保有しているのか。

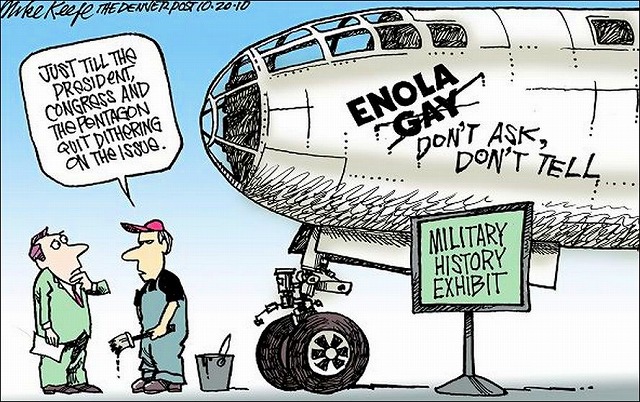

そういえば1994年、ワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館が、広島の原爆投下に使われたB-29エノラ・ゲイを復元して展示することになったとき、同時に原爆展の計画が持ち上がった。アメリカ人に知られていない被曝の実態を伝えるため、犠牲者の遺品などを併せて展示しようとしたのである。

ところが、この計画に対し退役軍人団体などが反対の声をあげ、新聞や雑誌が批判的な記事を書き始める。大戦中のアメリカ兵を侮辱し、国の威信を傷つけるというのだ。この反対運動は半年ほどの間に全米に広がり、ついに連邦議会までが計画の中止、博物館長の辞任、博物館に対する連邦予算の打ち切りまで要求するに至り、計画は取りやめになった。

この問題が大きくなった頃、私は来日した博物館長に何かのレセプションで逢ったことがある。「原爆展示はどうするつもりですか」と訊いたところ、館長は「世論に逆らうわけにはゆかない」というような答えを短く発しただけで、議論したくない素振りを見せた。「何としても頑張って原爆展を実現させたい」という答えを期待していた私は、いささか気が脱けたような気持ちになった。

エノラ・ゲイは現在、ダレス空港に隣接する『アメリカのハンガー』と呼ばれる博物館別館に何ごともなかったかのように堂々と飾ってある。もちろん原爆遺品などはない。

スミソニアン博物館別館で見たエノラゲイ(2005年1月)

さて、第2次大戦末期、アメリカでは原爆の開発が完成に近づいた。これを実際に使うかどうか、それを使えば日本が降伏するかどうか――そのような問題がアメリカ政府の上層部で検討された記録はどこにもない。トルーマン大統領の使用命令書も見あたらない。おそらく誰も検討せず、命令も口頭でなされたのだろうというのが本書の見方である。

では誰が原爆の使用を決めたのか。前大統領のルーズベルトと英首相のチャーチルとの秘密協定で決まったらしい。この協定は1944年9月の会談の結果で、1年も前のことだった。「トルーマン大統領は、前大統領の決定をそのまま継承し、自政権下で公式に再検討することなく使用に踏み切ったのである」

1945年に入ってアメリカの国家指導の立場にある高官たちは、6月の沖縄戦に勝った後、暗号解読によって日本が戦争終結を望んでいることを知って「天皇の地位を変更する意図がない」ことを盛りこんだ声明を出せば、日本が直ちに降伏するだろうと判断し、それを大統領に進言した。

しかし、その声明は7月26日のポツダム宣言まで出されなかった。しかも宣言は、天皇の地位があいまいだった。ために日本政府の方も軍統制部との議論が紛糾するばかりで、宣言を受諾することはできなかった。

そこでポツダム宣言に追加して「天皇の地位を保障する」と明記した講和条件を出せば日本は降伏する。つまり原子爆弾を使わなくとも「日本を降伏させられる」と、アメリカの国家指導者たちは考えた。

しかし、そうしなかったのは「日本が降伏してしまったら、原子爆弾を使用する機会が失われる」というのがトルーマン大統領の考えだったからである。トルーマンは「常に原子爆弾を使用する選択肢を最優先」にしていたのだ。

では、ほかの選択肢は何か。著者は当時のアメリカには「戦争を終わらせるための四つの選択肢」があったとしている。①原爆使用、②ソ連参戦、③降伏条件緩和の声明、④本土侵攻作戦である。

そしてアメリカの高官たちは③を早期に実施すべきだとしていた。しかしトルーマンは①と②を優先し、さらに①を最優先としていた。というのは「ソ連の手を借りずに日本を降伏させるつもり」だったからだ。逆にスターリンは「戦後のアジア秩序に介入する」ためには、日本が降伏する前に参戦しなければならないと考えていた。

このあたりの情勢を著者は分かりやすく、次のように整理している。「ポツダム宣言発表→日本が拒絶→原爆投下→日本降伏」というのがアメリカのシナリオで、ソ連のシナリオは「ポツダム宣言発表→日本が拒絶→ソ連参戦→日本降伏」というものだった。すなわち米ソ両国にとって、ポツダム宣言は日本を降伏させるためのものではなく、日本に降伏させないためのものだった。

そのうえでアメリカは原爆を投下し、ソ連は日本に攻め込むことを目論んでいた。結果として両者の思惑(おもわく)は、どちらも実現する。日本は両国の詐術にまんまと嵌(は)められたのである。

それはともかく、著者は本書の最後で、原爆の投下がアメリカの戦争犯罪であることを細かく論じている。論拠は当時の「ハーグ陸戦規則」違反である。

一つは敵に「不必要な苦痛」を与えるような戦闘手段を取ってはならないとする規則で、原爆は被災者に生涯にわたって原爆症という苦痛をもたらした。また非軍事施設や無防守都市に対する無差別攻撃が禁止されているにもかかわらず、それに違反して広島や長崎の市街地を攻撃目標とした。

しかも、このことによって非戦闘員たる一般人を殺害したのは「人道に対する罪」に該当する。おまけに広島や長崎が目標になったのは、それまで空襲を受けていなかったからで、それこそが原爆の効果を測る上で重要だった。そのうえ戦後、アメリカのABCC(原爆傷害調査委員会)は治療という名目で被災地に乗りこみ、患者のデータを収集しながら、実際の治療はしなかった。すなわち原爆投下は人種差別に発する人体実験だったのだ。

しかし、こうした問題を一方的に非難するだけでは、日米両国の関係にとって実るところは少ない。そこで著者は次のようにいう。アメリカは先ず、みずから自分の犯した過ちに気づくべきである。同時に日本もアメリカの「早期終戦・人命節約」という「原爆神話」の催眠状態から目覚め、世界で「唯一の被曝国として、アメリカのとった行動について批判する歴史的な責任がある」と。

今のまま、アメリカが気づかず、日本が批判しなければ、アメリカ人はいつまでも「あの残虐行為を『正義』と理解」しつづけ、「将来、必ず同じことをくり返すであろう」というのが著者の結論である。

皇室の末裔らしい穏やかな結論といえよう。

(西川 渉、2015.9.30)

問うな、語るな

「大統領や議会やペンタゴンが曖昧なままでいるうちはね」

(表紙へ戻る)