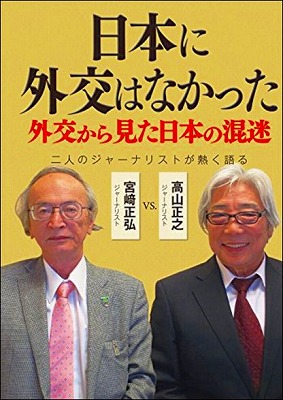

<本のしおり>

いじめられっ子外交 この本『日本に外交はなかった』(高山正之・宮崎正弘、自由社、2016年9月25日刊)の冒頭に「外務省諸兄よ」という問いかけが出てくる。「外交とはそもそも軍事力と情報力とが背景にあって、しかも地政学にもとづく国家戦略がなければ成り立たない」。しかるに「あなた方は国の命運をかけた戦争として外交をやっているのかね」

たとえば拉致された国民を取り返すのに「話合いで解決する」などといいながら、もう何十年もたつのに一向に解決できない。とすれば、話合いの先にある次の手を打つべきではないのか。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という国書を隋に送った聖徳太子、遣唐使を廃止した菅原道真、弘安の役で元から遣わされた使いを決然と切った北条時宗など、昔の日本にはメリハリの利いた外交があった。

にもかかわらず、今や馬之介が見ていても、外務省がまともな外交をやっているようには見えない。むしろ相手国に良く思われたいといういじめられっ子のような心情の外交官ばかりで、弱腰、逃げ腰の外交しかできていない。

外国とのつき合いがそんなに苦手ならば、逆に「鎖国」をしてはどうか。なにも江戸時代までさかのぼる必要はないが、支那と朝鮮の2ヵ国にしぼるだけでもいいだろう。支那との国交を回復したといって田中角栄を称揚するむきもあるが、今から思うと国交回復以前、支那と無縁の日本は実に平和であった。まったく余計なことをしてくれたものである。

自動車や電子機器など少しばかり売れるからといって工場を建てたり、爆買してくれるからといって支那人観光客にぺこぺこしているが、彼らの気まぐれでずる賢い国民性からしても、なべて一時的なものに終わるのは分かりきったこと。そればかりか、日本の技術がどんどん盗まれ、模倣されてしまったではないか。

このような軟弱外交の基礎をつくった元凶は、本書によれば、幣原喜重郎だという。明治なかばの外交官試験に合格し、大正4年に外務次官になるや「国際協調路線」を打ち出した。いわゆる「幣原外交」で、ここから「軟弱外交」が始まり、1921年にはワシントン軍縮条約で日英同盟の打ち切りを了承した。その結果、支那大陸では蒋介石の画策によってアメリカの介入を招き、支那事変から太平洋戦争へ拡大、敗戦に至ったのである。

しかも戦後は首相になり、今度はマッカーサーに対して「戦争放棄と交戦権の放棄」を言い出したらしい。この日本国憲法最悪の条項はアメリカの押しつけではなく、幣原の発案だったというのだ。すなわち、この人物は外交官試験が外交の質を落とした最も悪い実例で、「彼が出てくると、日本の運命がみんな暗転していく」「幣原の一生は最初から最後まで日本にアダをなしてきた。天性の奸臣だった」

その血筋を、今の外務省はまだ引きずっているのではないかというのが、馬之介の読後感である。

(野次馬之介、2016.10.15)

(表紙へ戻る)