<本のしおり>

面白くてためになる 今から70年ほど前、父が応召したあと、母とわれわれ子供たちはアメリカ軍の爆撃を避けて、田舎に疎開していた。そこは大きな農家の離れで、分厚い講談本が何冊か転がっていた。活字に飢えていた馬之介は大喜びでその講談本にかじりついた。

国民学校3〜4年の頃である。戦時中から戦後にかけて日本中から本がなくなっていたので、くり返し読みふけった。

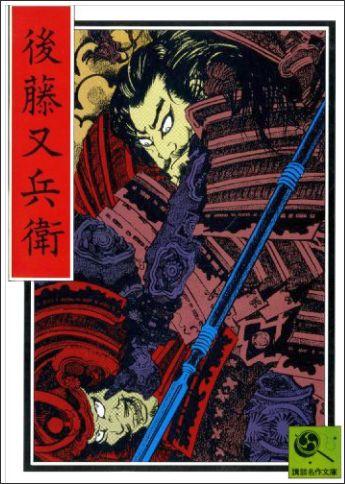

このとき読んだのは『寛永三馬術』、『荒木又右衛門』、それに猿飛佐助や三好清海入道などが活躍する『真田幸村』など4〜5冊もあっただろうか。いずれも具体的な内容は忘れてしまったが、『大久保彦左衛門』の「今を去る天正3年、長篠の合戦十六歳の初陣、鳶の巣文珠山に一番乗り……」といった自慢話は何度も出てくるので、懐かしくかすかな記憶が残っていた。

それがなんと、最近ふとしたことで講談本の存在を知り、いま狂喜して読んでいるところである。本来ならば、講談は耳で聞くべきだろうけれど、活字でも講釈師の口調がそのまま再現されていて、まことに面白い。

たとえば――

「昔から栴檀は(せんだん)は双葉より香(かんば)し、蛇(じゃ)は寸にして人を呑むなぞと申しますが……」

「弁舌滔々として、立て板に水の如く述べ立てましたから……」

「これまた異なことをうけたまわるものかな」

「歯を食いしばり、声を忍んで、よよとばかりに泣き崩れ……」

「折しも日はとっぷりと暮れて、月もなければ宵闇の……」

「いかなる隙やあったりけん」

「腰なる一刀抜く手も見せず、ばらりずーんと切りつけた」

「真っ向ナシ割り、唐竹割り、あるいは胴切り、車切り、羊羹屑に切り山椒、奴、賽の目、千六本……」「お話変わって明智日向守光秀、主君信長公を本能寺に夜討ちいたし……」

「槍をしごいて突っかかる。虚々実々。突くかと思えば払い上げ、引くかと思えば繰り出す穂先」

「気合いもろとも走る稲妻、何条もってたまりましょうや、ぐさっと見事に突き通された」

「きらほしのごとくいならんだありさまは、威風堂々あたりを払うばかりでございます」

「なんといっても多勢に無勢、さんざんに打ち破られて、ここに傷つき、かしこに倒れ……」

「死骸は積んで山をなし、血は流れて河のごとく」

「げに怖ろしき修羅のちまた……」「この女を見ると沈魚落雁閉月羞花――魚が沈み、鳥が地に墜ち、月も雲間にかくれ、花も羞じらってしぼんでしまうというのですから、その美しいことひととおりではございません」

これらの名作講談、単に面白いばかりでなく、豪傑たちの悪しきをくじき、弱きを助ける活躍から、心やさしい人情の機微にも触れ、日本人のまっすぐで誠実な本質をたたえ、正直な生き方を学ぶこともできる。

先日惜しくも亡くなられた渡部昇一先生もどこかに、幼時から講談本に親しんでいて、もしこれがなかったら織田信長も豊臣秀吉も楠木正成も、われわれの心の中に生き生きと甦ることはなかっただろうと書いておられた。学者の歴史書を見ても、彼らの生活ぶりなど分かるはずはない、と。

「面白くてためになる」名作講談の再来を喜びたい。

(野次馬之介、2017.5.31)

(表紙へ戻る)