<HEM-Netグラフ>

米ICSとヘリコプターによる災害対応

災害はさまざまな様相で襲ってくる。地震、雷、火事、親父――といった単純なものではなく、地震のひと揺れだけで阪神高速道が600メートルにわたって横倒しになり、神戸市街が大火に包まれ、東日本には大津波が押し寄せ、福島原発からは放射能が拡散というように複合化する。

こうした複雑で多様な災害に、どう対処すればいいのか。これまでも数多くの対策が練られてきたが、ここではアメリカでおこなわれているICS(インシデント・コマンド・システム)と呼ばれる基本原則と、それにもとづくヘリコプター活用のガイドラインを見てゆきたい。

日本を襲うさまざまな災害

災害対応を標準化する基本原則 ICSは自然災害やテロなど、さまざまな緊急事態に対応するためのマネジメント・システムを標準化、共通化するもので、アメリカの連邦レベルから州、自治体、民間団体まで大小の組織や緊急対応機関を統合し、一体的に動かすことを目的として、所要の機器、人員、行動、通信などについて標準的な扱い方を提示する。

ICSには基本的に次のような特徴がある。ひとつは、いくつもの組織の機能、肩書き、通信などに関する用語を共通化する。第2は指揮命令系統の確立で、組織が異なるからといって、また緊急時だからといって、組織を越え階層を越えるような指示や命令の乱れがあってはならない。

第3に、被災地が一つの自治体や一つの緊急機関の管轄範囲内にあればよいが、災害の規模によっては複数の自治体にまたがり、複数の緊急機関が存在する場合が多く、地理的、機能的にさまざまな組織が一つの目的に向かって同時に活動することになる。そうしたいくつもの組織体を統合し、最大限の機能を発揮させるシステムがICSにほかならない。

すなわちICSは、災害の種類や規模がどうであろうと、また多数の緊急機関が入ってこようと、一元的で包括的な危機管理を可能にする組織運営システムである。その発想は1970年代、カリフォルニア州で多数の人命と家財を奪った大規模森林火災への対応を見直すことから始まった。

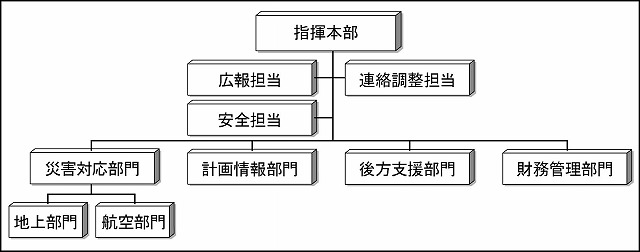

ICSの基本構造と航空機能 ICSの基本構造は図1のとおりである。この組織図の中で最上位に位置する「指揮本部」は、危機に立ち向かう活動方針を決定し、目標を掲げ、組織内部および外部機関との調整をはかりつつ、各部門に向かって指示や要請を発するとともに、活動体制全体を統括する。日本ならば、自治体の災害対策本部に相当するであろう。

図の中の「災害対応部門」は、指揮本部からの指示や要請に応じて実際の災害処理に当たる実働部隊である。あとの3部門はスタッフとして実働部隊を支援する。すなわち「計画情報部門」は災害状況を把握し、情報を分析し、実働部隊の行動計画を作成する。「後方支援部門」は通信、医療、食料、資源、活動拠点、車両などを供給する。「財務管理部門」は調達物品の購入と契約、補償の対応、経費の管理などをおこなう。

図1 災害対応のためのICS標準組織このように、いくつもの機能を組み合わせた組織は、いかに災害が大きくとも、いかに多くの緊急機関が参加してこようと、1人の指揮者が管理・運営し、情勢を判断し、指示を出す。この場合、責任をもって指示を出す相手は5人を基準とし、3~7人の部下に限ることが重要とされている。

このとき、災害対応に慣れていない職員が、単に平時の役職が上位だからといって、指揮本部長の任に就くのは危険である。適格者がいなければ、被災した自治体の傘下にある警察、消防など普段から危機対応の実務にあたっている専門家を抜擢し、知事や市長の補佐官として指揮を執るようにしなければならない。

なお、ICSの組織図には災害対応部門の中に「航空部門」が明示されている。災害に対処するには当然のことながら、航空機能を軽視することはできない。これを積極的に活用してゆくことこそ重要というのが基本的な考え方になっている。

事前の準備を強調する手引き書 そこで、ヘリコプターの機能をいかに生かすか。その手法を示すのが米国運輸省の手引き書(図2)である。1991年に作成され、98年に改訂されたもので、ICSの考え方にもとづき、1978年から10年ほどの間に実際に起こった災害を取り上げ、ヘリコプターの活動が有効だったもの、大して効果がなかったものなど合わせて18件の事例を調べ、その結果から抽出した要素にもとづいて具体的に災害対応のあり方を示している。

図2 災害時におけるヘリコプター

運用手引き書その中で最初に強調されるのは「事前の準備」である。「ヘリコプターは被災地にとってすぐれた救援手段である。……しかし、事前の準備がなければ、それは飛んでこないし、飛んできてもろくな働きはできない。ヘリコプターが本来の機能を発揮するには、地元の防災担当者による事前の準備と体制づくりがなければならない」

では、事前の準備とは何か。それこそが、この手引き書の示すところだが、まずは自治体の防災担当者がヘリコプターに関する知識と理解をもつこと。なにも知らぬまま防災計画の中にヘリコプターを組みこむことなどできないし、また実際の災害にあたってはヘリコプターの運用もできない。

次に、ヘリコプターを使う際は「飛行の安全」に留意しなければならない。緊急時だからといって、無理な飛行や不用意な任務を指示してはならない。第3に、災害にあたってヘリコプターは何ができるか、何に使えるかを充分に知っておくこと。たとえば「捜索・救難・救助」「救急・医療」「消防・消火」「輸送――緊急物資、食糧、人員」「調査・情報収集」「空中指揮・管制」といった任務である。

ヘリコプターの出動規模 そうした事前の準備を経て、いよいよ災害が起こったときにどうするか。まず災害対策本部の中に航空担当者を置き、航空機の活動を一本にしぼって集中管理をする。

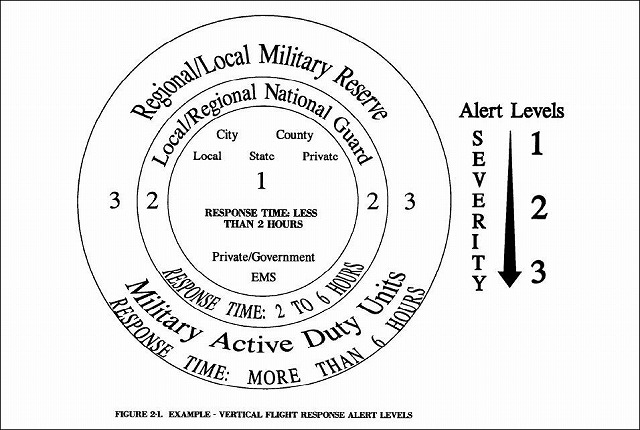

また、どのようなヘリコプターを何機使うかを決めるのも重要で、多ければよいというものではない。そのため災害の大きさをアラート・レベル1~3の3段階に分け、それぞれの段階に応じて出動機数を増やし、出動機関を広げてゆく。図3に示すように、災害の程度が軽微な「レベル1」では「災害地域内のヘリコプターだけを使用する。地域内の病院、消防、警察のヘリコプターを先ず呼び出し、次いで必要に応じて自家用および事業用ヘリコプターの応援を求める」

図3 ヘリコプターの出動基準アラート・レベルこれについても事前の準備の中で、自分の自治体または担当地域内、さらには周辺地域にどのようなヘリコプターが存在するか、その機種、機数、所有者または運航者を調べ、リストアップしておく。たとえば自家用機を持つ一般企業や個人、ヘリコプター事業会社、警察、消防、軍隊など、各組織のヘリコプター担当者、連絡先、連絡方法などをあらかじめ確認する。

災害規模がもう少し大きくなって「レベル2」となった場合は「州兵のヘリコプター出動を要請する。「レベル3」では「連邦軍を含めて、あらゆる機関にヘリコプターの出動を要請する」

この要請に当たって、航空担当者は航空機またはヘリコプターの能力を充分に承知していなくてはならない。目の前に迫っている災害処理に必要な航空機種、機数、救援期間、任務の内容などを判断しなければならないからだ。

また着陸場所の確保と保安、燃料の手配、無線周波数などを関係先に通報する。そして航空活動の拠点となる飛行場、ヘリポート、または臨時離着陸場の緯度経度、進入方向、注意すべき障害物、上空から見える地上の目標物などをパイロットに伝える。

防災活動時の意思疎通 被災地に参集したヘリコプターは災害対策本部や航空機同士の間で無線システムによってコミュニケーションをおこなう。そのためには無線周波数を共通にして、これを周知しておかねばならない。ただし各機関内部の連絡や病院との連絡など、特定の通信に関しては固有の周波数を使用する。

ここで注意しなければならないのは、集まってきた機関には本来それぞれ専門的な任務があり、それに応じた固有の用語や略語があって、部外者には意味の分からないものがある。さらには同じ言葉を使いながら意味の異なる用語もあろう。

しかし同じ目的に向かって協働作業をするには、組織間の意思疎通に欠けるところがあってはならない。したがって誤解のないコミュニケーションをするため、相互の話合いや連絡、通信に際しては、自分たちの組織の中でしか通じないような固有の専門用語や略語は使わぬように心がけることが重要である。

実際の活動が始まったならば、航空担当者は手もとの無線機で常にヘリコプターの動きをモニターし、活動の進展につれて刻々に変化する状況を把握し、次に如何なる手を打つかを想定し、指示を出さなくてはならない。

もうひとつ重要なことは、ヘリコプターの飛び交う空域の整理である。そこには救援機ばかりでなく報道機も入ってくる。混雑が過ぎると、空中衝突のような二次災害も生じかねない。その整理またはコントロールは、米運輸省の手引き書には、最寄りの航空局管制部がおこなうか、臨時の地上管制車でおこなうか、さらには航空機による空中管制をおこなうか、いくつかの方法が示されている。

空中管制は、被災地上空に特別機を飛ばしておこなうもので、ヘリコプターや飛行機を使用する。ダラス・フォトワース地区の防災計画では警察のヘリコプターがこれに当たることになっている。

被災地上空の飛行規制 空域の混雑がいっそう激しくなって、空中衝突など二次災害のおそれが出てきた場合、あるいは地上の救助活動にとって頭上のローター音が邪魔になる場合、災害対策本部は航空当局(FAA)に対し、被災地上空の飛行規制を要請する。これは連邦航空法にもとづくもので、①規制の必要な理由、②規制空域の緯度経度、③規制高度、④予想される規制期間などを提示する。

この要請によって飛行規制が施行されたならば、災害対応機を除いては、規制空域内を飛んではならない。ただし場合によっては、報道機関の代表取材を認められることがあり、この取材機のみ救援機の飛んでいる高度よりも上を飛ぶことができる。

たとえば2005年8月、ハリケーン・カトリーナに襲われたニューオーリンズ一帯は、犠牲者およそ1,300人、被害家屋約120万戸という甚大な被害を受け、沿岸警備隊など救援救助に当たるヘリコプター以外は上空の飛行が禁止された。しかし1機だけ、テレビ撮影を専門とする小型ヘリコプターが代表取材を認められている。

その撮影結果は主要なテレビ・ネットワークに無償で配信され、生々しい災害状況が迫力ある映像となって世界中に報じられた。さらに連邦危機管理庁(FEMA)、本土安全保障省(DHS)、現地の災害対応機関にも生中継の映像が提供された。そのうえ、このヘリコプターはカメラのほかに非常食を積んで、取材をしながら屋根の上に取り残された人びとに配り、軍の救援機を被災者の上に誘導するなどの活動もしたのである。

洪水に沈んだニューオーリンズ上空で

救助活動をする米沿岸警備隊のヘリコプター

日本でも災害対策の標準化 こうしたICSの考え方は2001年9月の同時多発テロを受けて、2004年から「米国インシデント・マネジメント・システム」(NIMS)へ発展、全米すべての連邦機関、州政府、地方自治体に義務づけられ、あらゆる種類の緊急事態に適用されることとなった。さらに、近年ではドイツ、イギリス、カナダ、オーストラリアなどでも採用され、世界標準となりつつある。

日本でも最近、ICSの考え方が見られるようになった。内閣府の「災害対策標準化検討会議」も平成26年3月、ICSにもとづく基本方策を報告書にまとめている。そこには「災害の種類、規模等を問わず、あらゆる災害に対して……迅速かつ効果的、効率的な災害対応の遂行に資するため」として、「災害対策の標準化」を推進すると謳われている。これはICSと同じように、地震、津波、風水害、火山、雪害といった災害の種類にかかわらず、どんな事態にも同じような防災体制をもって対処するというもので、その標準的な防災体制は今後、都道府県レベルはもとより、市町村にも導入されてゆくこととなろう。

「ヘリコプターは危機管理の最良の手段」といわれる。どこへでも迅速に飛んでゆき、どこででも容易に離着陸できるというすぐれた機動力によるものだが、その最良の手段を使いこなす防災体制の迅速な構築が望まれる。その体制の中で、ドクターヘリも人命救護の成果を大いに挙げることとなろう。

(東山 翔、HEM-Netグラフ2015年春季号掲載)

(表紙へ戻る)