<日本航空医療学会雑誌>

なぜ安全に飛べるのか

要 旨 ロンドンのヘリコプター救急は発足から20年余。すでに20,000件を越える出動をして市内の至るところに着陸し、救急活動に当たっている。世界有数の大都会で、患者に近い道路上に頻繁に着陸しながら、なおかつ安全を保持できるのは何故だろうか。市民を含む全市あげての支援と協力があり、それを受けた救急医療体制の的確な機能発揮があるからにちがいない。ここに、その具体的なもようを見てゆきたい。

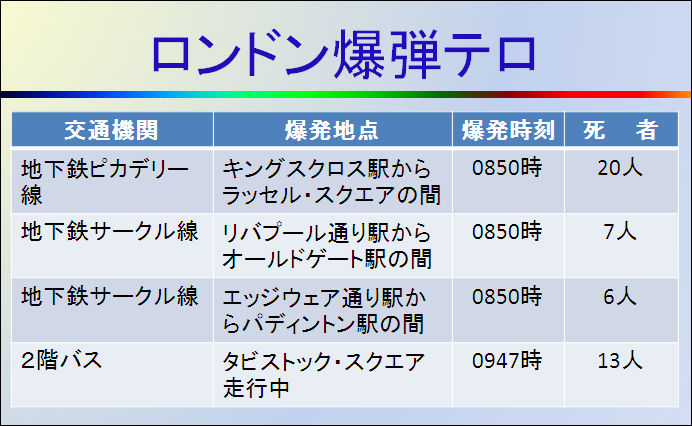

はじめに――ロンドン爆弾テロ 2005年7月7日午前9時前、ロンドン市内を走る地下鉄の3ヵ所でほぼ同じ時刻に激しい爆発が起こった。3ヵ所の時間差は1分以内だったが、その後1時間ほどして今度は路上を走るバスが爆発、ラッシュ時の交通がマヒして市街は喧噪に包まれた。

最初の爆発は午前8時50分、リバプール駅の近くであった。ホームから100mほど先の地下鉄車内で爆発、7人が即死した。その後すぐにロンドン救急指令センター(LAS)に乗客の1人から「ものすごい音がして、大量の煙が吹き上がっている」という電話が入った。

けがをした人びとが電車から逃げ出し、駅のコンコースに横たわった。緊急手当に駆けつけた医師は後に、負傷者は少なくとも90人に上ると語った。

つづいてキングスクロスからラッセル・スクエアへ向かう車内で2度目の爆発が起こり、その場で21人が死亡した。乗客は恐ろしい悲鳴と共に窓ガラスを破って車両の外へ跳び出した。しかし2時間たってもまだ、電車の中に閉じこめられた人が何人も残っていた。

第3の爆発が起こったのはエッジウェアからパディントンへ向かう電車の中で、5人が即死。逃げ出した人も、ほとんどは全身血まみれで、狂乱状態にあった。

それから1時間近くたった午前9時47分、タビストック広場に近い道路を、通勤客を乗せて走っていたバスが爆発した。ロンドン名物の2階建てバスの上半分が粉ごなに吹き飛び、座席には10人以上の遺体が残されていた。

4ヵ所の死者は52人。ほかに4人の自爆テロリストを加えると合計56人になる。惨劇のもようは下表に示す通りだが、ほかに700人以上の負傷者が出た。

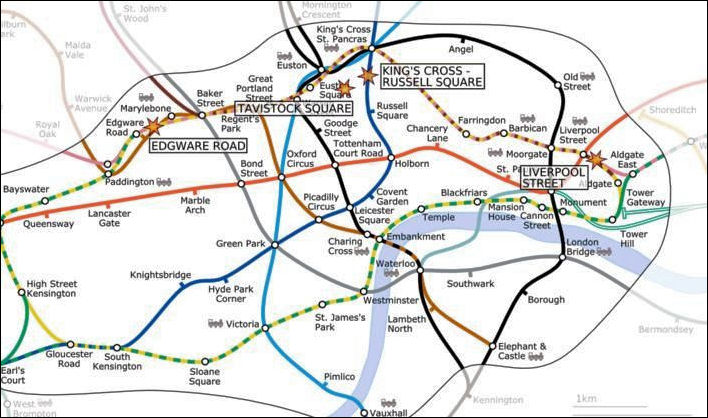

ロンドン爆弾テロの位置

こうしてロンドン市内の喧噪が慌ただしさを増しつつあったとき、ロイヤル・ロンドン・ホスピタルでは救急医18人が集まって、早朝から症例検討会を開いていた。そこへ午前9時7分、爆弾テロの知らせが飛びこんできたのである。医師たちはすぐに屋上へ駆け上がり、待機していた救急ヘリコプターで爆発現場へ向かった。

ヘリコプターは、この日だけで26回の飛行を繰り返し、テロの現場へ医師や医薬品を送りこむと同時に、患者を病院へ連れ戻す役割を果たした。結局、ヘリコプターと地上搬送者を合わせて、194人の怪我人がロイヤル・ロンドン・ホスピタルに運びこまれ、27人が入院した。

ロンドンという大都会の、それも地下鉄の爆破事件で、なぜ空を飛ぶヘリコプターが重要な役割を果たすことになったのか。日本の地下鉄サリン事件(1995年)や地下鉄日比谷線脱線衝突事故(2000年)でも、多数の乗客が巻きこまれ、多くの死者を出しながら、その救護にあたっては誰もヘリコプターのことなど考えなかった。しかしロンドンでは、地下の救護にもごく当たり前のようにヘリコプターが飛んだのである。何故そんな違いが生じたのだろうか。

〔注〕上記のほか、各地点でテロ犯人1人ずつ合わせて4人が死亡。

毎年平均1,000件余の出動 ロンドンのヘリコプター救急、いわゆる「ロンドンHEMS」は1989年に発足、ほぼ20年を経た2010年に出動回数が20,000件に達した。毎年平均して1,000件ずつ飛んだことになる。

拠点はロンドンの中心部に近いホワイトチャペル駅前に建つロイヤル・ロンドン・ホスピタルの屋上ヘリポート。飛行範囲は下図のとおり、ロンドンの外周を取り巻くように走るM25高速自動車道の内側で、東西80km、南北40kmほどの範囲である。したがってヘリコプターは遠くても12分以内に救急現場に到達することができる。むろん必要とあれば、その範囲を越えて飛ぶこともある。ただし余り遠すぎると現場到着までに時間がかかり、救急の意味をなさなくなるので、多くは鉄道事故や多数の車が巻きこまれたような大規模な事故や災害に限られる。

ロンドンHEMSのヘリコプターにはパイロット2人のほか、救急医とその助手をつとめるパラメディックの合わせて4人が乗りこむ。英国では26ヵ所ほどの拠点でヘリコプター救急がおこなわれているが、医師が乗ることはほとんどない。経済的な理由と同時に、イギリスのパラメディックは、アメリカも同様だが、救急治療に関しては相当の能力と権限が与えられているので、現場での初期治療はある程度までこなすことができるからである。

とはいえ、たとえば外傷治療に関する専門的な教育訓練を受けたパラメディックは全国で2割にすぎない。したがって医師が同乗することの意義はイギリスでも決して小さくない。余談になるが、日本のドクターヘリに医師が乗ることの意義は、救急救命士の資格と権限から考えて、イギリス以上に大きいということができよう。

ロンドンHEMSに多額の寄付をしながら支援を続けている新聞社の経営トップも「ヘリコプター救急は、大きな意義をもった仕事である。患者の救命率は地上手段による救急にくらべて非常に高い。救急車では時間がかかり過ぎて患者が死んでしまうような事案でも、医師の乗った高速のヘリコプターならば助けられることが多い。とりわけロンドンHEMSは世界で最すぐれた救急システムだ」と語っている。

LASからの出動要請 ロンドン救急指令センター(LAS:London Ambulance Service)には毎日およそ3,500件の救急電話がかかってくる。世界で最も忙しいコール・センターといえるかもしれない。傷病の内容は外傷が多いが、たとえば車の衝突や車から投げ出されたり閉じ込められたりした交通事故、創傷・刺傷・銃傷、鉄道事故、そして小児事故など。

これらの救急要請に対して、LASは傷病の程度を初め、現場の位置や周囲の状況、救急手段の配備の現状などを判断しながら、救急車、救急バイク、救急自転車などの出動を指令する。バイクも自転車も後部の荷台に治療のための器具や医薬品を積み、パラメディック1人が乗って出動する。決して例外ということではなく、救急バイク隊は市内10ヵ所、自転車隊は14ヵ所に配置されていて、せまい路地でも自在に入ってゆくことができる。

救急電話を受けるのは30人ほどの係員だが、その電話を一段高いところにあるスペシャル・インシデント・デスク(SID)で、コンピューター画面を見ながらウォッチしているのが2人のフライト・パラメディックである。彼らは電話の内容から患者の位置や容態を知って、ヘリコプターが必要と判断したならば、直ちにHEMSチームへ出動要請を送る。デスクの上のボタンを押すだけでヘリポートの運航管理室でベルが鳴る。それを聞いてパイロットやドクターが動き始めたところへ、今度はコンピューターが作動し、プリンターから出動要請書が打ち出されてくる。パイロットの1人はこの紙を引きちぎるようにしてヘリコプターに乗りこむ。

このプリントはA4版1枚の紙きれにすぎない。けれども、内容は日付、発令時刻にはじまって、救急現場の位置、患者の性別と年齢、傷病の種類、そしてヘリポートから現場への飛行方位、距離、さらには現場周辺の受入れ可能病院の名前、位置、電話番号、診療科目などが記載されている。また病院ごとに着陸可能な場所が隣接しているかどうかも分かる。

これらのデータをもって、ヘリコプターは出動要請から2〜3分で離陸する。ドクターは飛行中に出動要請書に記入された内容を確認しながら、現場での治療方法などを想定し、治療が終わった後は患者を拠点病院へ連れてくるか現場近くの病院へ送るか。それもヘリコプターでゆくか救急車に搬送を頼むか、といったことを事前に考え、頭に入れる。

年間経費と勤務態勢 ロンドンHEMSは通常、1日3〜6回の出動をする。が、上述の地下鉄爆破事件が起こった2005年7月7日は26回の出動となった。これが過去最多の記録である。

最近は出動要請も増えており、たとえば2007年は1,374件であった。前年にくらべて9%近い増加である。

このうち1割以上の174件が刺傷だったが、路上で暴行事件が起こったりして銃やナイフによる負傷者が出ると、ヘリコプターの出動も多くなる。

ロンドンHEMSの出動は日中だけである。後述するように、できるだけ患者のそばに着陸するのが原則だから、夜闇はどうしても危険を伴う。といって、夜の傷病者に対しては知らぬ顔というわけではない。ヘリコプターを高速乗用車に乗り換えて、同じHEMSチームのドクターとパラメディックが出動する。

車に乗り換えるのは午後6時から午前1時まで。ただし週末は朝まで待機する。週日の待機が午前1時までに限られるのは予算が足りないためで、寄付や収入が増えれば週日はもとより、日中のヘリコプターと重複する時間も含めて24時間体制にもってゆきたいというのが関係者の希望である。というのは昼間でも、ヘリコプターが出動中に新たな要請が重複したときは、車で対応するためである。

その予算だが、最近の年間運営経費は、およそ200万ポンド(約2.7億円)。その半分は政府からロンドン救急基金に対する拠出金としてヘリコプターに支払われる。残り50%のうち40%は企業などからの寄贈で、ヴァージン・グループなどの大口寄金はこれに含まれる。そして最後の10%は一般市民からの寄付である。

ロンドンHEMSのスタッフは、パイロットを入れて9人。ほかに医師とパラメディックが6人ずつ交替で待機する。医師はいずれも8〜10年の経験を持ち、パラメディックは5年以上の救急現場経験を持っていなければならない。上述のLAS指令センターで救急電話をウォッチしていたパラメディックも同じ人物である。6人のパラメディックが2人ずつ1週間ごとに、LAS勤務、ヘリコプター搭乗勤務、休暇といったシフトを繰り返すので、LASでの判断も自らの現場経験に照らして的確、迅速におこなうことができる。

こうしたヘリコプター救急の仕事には希望者が多く、多数の医師やパラメディックが履歴書を送ってくる。無論ほとんどは充分な経験と資格をもった人だが、採用に至るのはきわめて難しい。

ロンドンHEMSの責任者は採用申請の手紙の束を前にして「大切なことは、とっさの判断と決断。それにチームの一員として協調性があるかどうかといった性格や人柄が決め手になる」と語っている。

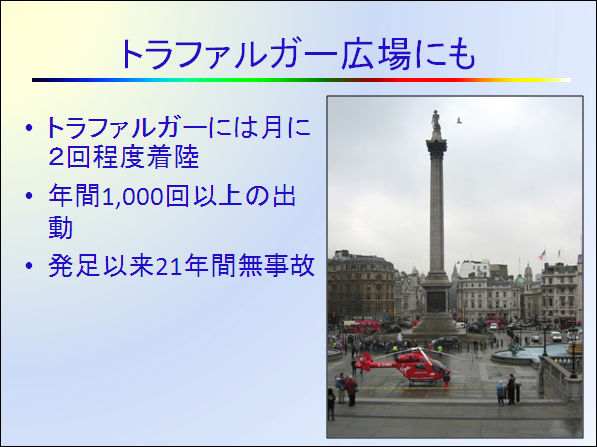

市内の至るところに着陸 このような出動体制のもとに、ロンドンHEMSは市内の至るところに着陸する。ピカデリーサーカスでもトラファルガー広場でもウェストミンスター寺院の前庭でも、どこであろうと遠慮はしない。着陸場所の大きさはローター直径の2倍。現用ヘリコプターはMD902エクスプローラーだから、ローター直径10.34m。およそ21m以上の広さがあれば着陸可能というのだ。

あるパイロットは筆者に「バッキンガム宮殿にだって着陸する」と語ってくれた。実際に着陸したことはないはずだが、内心、王室の誰かが急病になったときは実行するつもりにちがいない。

ロンドンの救急ヘリコプターがどこにでも着陸する理由は、いうまでもなく、できるだけ早く患者に接触するためである。周知のように、ロンドンには沢山の公園があって緑の芝生が広がっている。ヘリコプターも公園の方が着陸しやすいはずだが「交通事故は公園では起こらない」というのが彼らの言い分。そんなところに降りてどうするのかといわんばかりに、多くは事故現場に近い路上に着陸する。

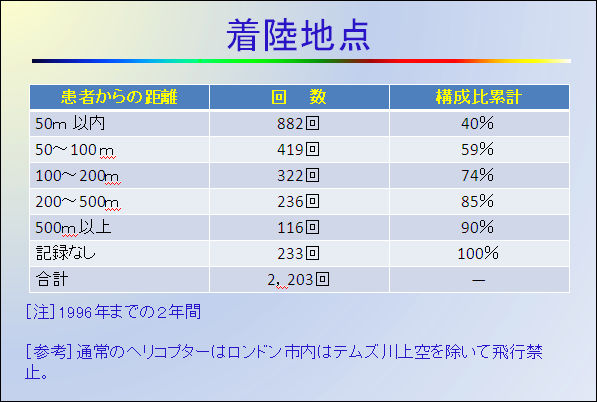

その着陸地点と救急現場が、どのくらい離れているか。下表はやや旧い数字だが、今も同じような状況であることに変わりはない。要するに出動件数の4割は患者から50m以内、6割は100m以内で、全体の4分の3が200m以内の近距離に着陸している。

しかもロンドンHEMSは、出動すれば必ず現場近くに着陸する。たまたま患者のそばがあいていたというわけではない。ロンドンHEMSの運航開始から6年間の実績は、総数4,800回の出動のうち着陸できなかったのは14回のみであった。(参考文献2)

では何故、雑踏する大都市ロンドンの路上に事故も起こさずに頻繁に着陸することができるのだろうか。それを考えるのが本論の主題である。

使用機材とその整備 第1の安全要件は使用機材。ロンドンHEMSが使っているのはMD902双発ヘリコプターだが、これはカテゴリーAの飛行特性を持つ。エンジン2基のうち1基が飛行中または離着陸時に停止しても、残りの片発で安全に飛行を続けるか着陸することができる。念のために、日本でドクターヘリに使われている機材は、MD902はもとより、BK117もEC135も同じ能力をもつ。

ロイヤル・ロンドン・ホスピタルは地下鉄ホワイトチャペル駅の正面にあり、周囲には小さな建物が建て混んでいる。したがって、せまい道路に人や車の往来が多く、そんな中でヘリコプターは年間1,000回、1日平均3回も離着陸を繰り返すのだから、万が一にも不時着するようなことがあってはならない。

救急飛行にエンジン2基の双発機を使うのは当然のように見える。たしかに日本やドイツは双発機を使っているが、イギリスはロンドンを除くと単発機が多い。アメリカも単発機が多く、米航空医療学会(AAMS)のADAMSデータベースによれば、2009年5月現在、救急ヘリコプター総数850機のうち単発機は456機(54%)であった。双発機よりも単発機の方が多いのである。

単発機は燃費が少なく、運航費が安い。さらに最近のタービン・エンジンは信頼性が高く、飛行中に停まるようなことはまず考えられない。むしろ双発機の方が、エンジンが2つ付いているだけに、停止する確率も2倍になるという冗談ともつかぬ理屈もあるくらいで、ヘリポートの周囲や飛行の地域が広く平坦に開けているような土地柄では、どうしても単発機を使いたくなる。

次は機体整備の問題だが、エンジンに限らず、機体のどの部分でも飛行中に故障するようなことがあってはならない。整備点検も入念でなければならないが、そのためにロンドンHEMS機は毎晩、郊外のデナム飛行場へ戻り、ここで格納庫に入って夜間整備を受ける。そして夜が明けるのを待って病院ヘリポートへ戻る。これを毎日くり返しているのである。

デナム飛行場はロイヤル・ロンドン・ホスピタルから西へ35km。飛行時間にして12分くらいのところにあるから、毎日の往復だけで25分ほどの飛行時間を費やしていることになる。そのための費用も決して安くはないが、安全にコストがかかるのは当然。これを省いたために何か重大な問題を惹き起しては元も子もなくなるという考え方である。

その点、日本のドクターヘリの中には、拠点病院に格納庫がなく、風雨にさらされたまま夜間繋留をしているところがある。ヘリコプターは精密機械である。装備品の中には電子機器も多い。昼間の待機中は別として、夕方になれば格納庫に入り、きちんとした点検整備を受けるようにしなければ、いつ思いがけないことが起こるかもしれない。さらに保安上の問題もある。夜中に誰かがやってきて機体に触ったりいたずらをしたりすればどうなるだろうか。雨ざらしの拠点病院は早急に格納庫を設置すべきであろう。

コクピットの安全性 第3の安全要件はパイロットである。ロンドンHEMSの機長は2,000時間以上の飛行経験が要求される。副操縦士は1,000時間以上の経験で、そのうち750時間は機長として飛行していなければならない。ここで副操縦士という言葉が出てきたが、先にも書いたように、ロンドンでは2人のパイロットが乗り組んでいる。救急ヘリコプターの2人乗務は世界的にもきわめて珍しい。ロンドンを除けば、おそらくカナダだけであろう。

カナダでは1977年に救急飛行が始まった。2009年2月カナディアン・ヘリコプター社のシルヴェイン・セクィン副社長(Sylvain Sequin, Canadian Helicopters)の米国運輸安全委員会(NTSB)での証言(参考文献3)によれば、ヘリコプター救急拠点は13ヵ所、発足以来の飛行時間は累計およそ23万時間であったが、死亡事故は1件も起こしていない。

カナダは国土の大半が日本の稚内よりも緯度が高く、北緯50度以北にあってヘリコプターから見た気象条件は決して好ましくない。それだけにパイロットは計器飛行の資格を求められ、ヘリコプターも計器飛行装備をした双発機でなければならない。けれども一方では、夜間飛行もしており、その比率は35〜45%に及ぶ。にもかかわらず死亡事故がないのは、パイロットの2人乗務が大きく貢献しているというのがセクイン証言の要旨であった。

2人乗務は操縦、航法、通信、見張りといったコクピット業務を2人で分担する。むろん最終的な責任は機長にあるが、機長の作業負担が軽くなるばかりでなく精神的にも余裕が生まれ、異常事態に遭遇したときは相互に助け合い、助言できるところが強みとなろう。その効果を挙げるのがCRM訓練(Cockpit Resource Managent)や医療クルーをも含めたAMRM訓練(Air Medical Resource Management)である。(参考文献4)

しかし逆に、機長が副操縦士や他のクルーの助言を聞かなければ、2人乗務の効果はない。ロンドンHEMSでも、パイロットの選定にあたって、冷静であることはもとより、人の話を余り受け入れようとしなかったり、激しやすい人は遠慮してもらう。定期エアラインの事故でも、パイロット・エラーが原因だったときは、その8割が機長のエラーという統計もある。機長と副操縦士という上下関係がある以上、機長はどうしても自分だけの判断で行動しがちであり、副操縦士はそれに対してなかなか口出しができないためだ。(参考文献5)

ちなみに日本のドクターヘリはパイロットが1人だが、横に整備士が同乗し、航法、連絡、見張りなど、副操縦士に近い任務に当たり、機長を助けている。

混雑した空域を最優先で飛ぶ ロンドンHEMSの安全は、第4にLASを中心とする救急医療体制、すなわちさまざまな機関と多くの人びとの緊密な協力関係に支えられている。

救急ヘリコプターは独立した特殊な存在ではない。救急車、バイク、自転車と並ぶ出動手段のひとつにすぎない。急病人や事故の現場から「999」の電話を受けたLASは、その内容に応じて他と区別することなく、自在に出動指令を発する。

ヘリコプターの出動は上述のとおり、指令センターに詰めているパラメディックが判断するが、出動指令と同時にロンドン警視庁に通報がゆき、所轄の警察を通じて現場の警察官に無線でヘリコプターの飛来が知らされる。警察官は周囲の状況を見ながら、ヘリコプターの着陸地点を選定し、車や通行人を整理する。

出動要請を受けた病院ヘリポートの運航管理者は、航空局管制本部に連絡し、これから救急ヘリコプターが離陸することを伝えると共に、"MEDEVAC"という無線コールサインの使用許可を貰う。これでヘリコプターはロンドン周辺の空域を最優先で飛べることとなり、空港周辺では定期便といえども道を譲り、女王陛下の乗用機ですら空中で待機することがあるという。

ロンドンを中心とする周辺50kmの範囲には下図の通り、ヒースロウ空港など10ヵ所の飛行場がある。いずれも航空機の離着陸が頻繁にくり返されており、世界で最も忙しい空域のひとつだが、その中を救急ヘリコプターは自在に飛ぶことが認められている。

こうした優先飛行によって現場に到着した救急ヘリコプターは、上空から安全を確認しながら警察官の選定した場所に降りてゆく。このときパイロットは警察無線で警察官と交信しながら、周囲の障害物など、地上からの助言を受けつづける。旅客機が大きな空港に進入着陸するときの管制塔との交信にも似て、安全確保のための重要な方式ということができよう。

この現場警察官との交信が第5の安全策である。

ロンドン市内は電線がない 第6の安全策は夜間飛行をしないこと。ロンドンHEMSは、大都会の混雑した中で現場着陸を原則としている。そのため夜間は、とりわけ初めてのせまい場所に着陸する場合など、周囲の障害物を見分けにくく、安全の確保がむずかしい。逆に、広くて安全な場所は少ないので、現場近くに降りるのが困難になる。

また夜は安全な場所を探すのに時間がかかって救急車との時間差が少なくなり、ヘリコプター本来の特徴が発揮できなくなる。そのうえ夜は道路の交通量が少ないので、救急車でも比較的早く現場に到着できる。

さらに夜間飛行は騒音の影響が大きく、救急飛行反対の声を醸成することにもなりかねない。またHEMSチームの要員も、パイロットや運航管理者など、24時間待機のためには人数を3倍に増やし、その分だけ人件費も増える。一方で夜間整備ができなくなり、予備機が必要になり、そのための経費が増える。

しかし、だからといって、ロンドンHEMSは夜間の救急要請に応じないわけではない。ヘリコプターと同じ医療クルーが、夜は高速ドクターカーに乗り換えて出動することは上述したとおりである。

7番目の安全要素は、ロンドン市内に電線がないこと。街灯のための電柱はところどころに立っているが、電線は完全に地下埋設である。ただし郊外には電線もあるので、遠くへ飛ぶときは注意しなければならない。

低空を飛ぶヘリコプターにとって、電線は最大の脅威である。2010年8月、海上保安庁のヘリコプターが瀬戸内海で島から島へ張り渡した送電線にぶつかって墜落、乗っていた5名が全員死亡した事故は記憶に新しい。ワイヤストライクによって死亡した人は、日本でも数えきれない。細い電線は上下どこから見ても地面や雲などの背景に溶けこみ、なかなか見えないためである。

電線の地中化率は、国土交通省によればロンドン、パリ、ボンで100%、ベルリンで99%、ニューヨーク72%というが、東京は23区の幹線道路だけで42%に過ぎない。景観のためばかりでなく、救急という観点からも電線の地下埋設を促進すべきではないか。

ロンドンHEMSの最後の安全要素は市民の協力である。ヘリコプターの路上着陸に際して、警察官の交通規制を素直に受け入れる。制止をきかずに混雑した道路をバイクですり抜けようとしたり、ヘリコプターのそばに近づいたりせず、遠巻きにして静かに救護のようすを見守る。のみならず、ロンドンHEMSの運営費用の約1割は、こうした市民の寄付によってまかなわれているのである。

おわりに――"Flying-Safety" 航空機の安全策はどこまでいっても切りがない。これで大丈夫といった限度がないまま、思いがけないことによって事故が発生する。しかし、思いがけないというのは、われわれの方に見落としがあったためで、目に見えないような小さな見落としがいくつか重なったときに大事が発生する。

事故の原因がパイロット・エラーという結論だったとしても、パイロットがエラーをするに至ったのは、パイロットを取り巻く人や組織の中で小さな見落としが重なったからである。パイロットは、その重なり合いの最後に引き金を引いたにすぎない。パイロットに最後の引き金を引かせないためには、関係者の全員が注意に注意を重ねてゆかねばならない。

ロンドンHEMSは、無関係と思えるような市民の協力に始まり、電線がないという環境にも恵まれつつ、救急指令センターLASを中心に消防、警察、航空当局が一体となって、突然の不幸に襲われた患者を救うための協力、協働、協調態勢をとっている。

それに応えて、乗員はパイロットもドクターもパラメディックも細心の注意をもって、しかし臆病になったり逃げたりすることなく、与えられた任務を果敢に遂行する。

筆者は、これまで何度かロンドンHEMSを訪れ、屋上ヘリポートで彼らとの対話を試みてきたが、その中で業務を遂行する上で最も重要なことは何だろうかという質問をしたことがある。それに対して、運航クルーはもとより、ドクターからもパラメディックからも異口同音に返ってきたのは"Flying-Safety"という答えであった。

【参考文献】

1)Aso B. Mohammed et al, Impact of London's Terrorist Attacks on a Major Trauma Center in London, Prehospital and Disaster Medicine, 2006

2)Richard Earlam, TRAUMA CARE, Saldators Ltd. 1997

3)HEM-Net研究報告書、ドクターヘリの安全に関する研究と提言、2010年3月

4)HEM-Netシンポジウム報告書、ドクターヘリの安全を考える、2011年3月

5)杉江弘、機長の告白、講談社、2000年

(西川 渉、日本航空医療学会雑誌2011年8月刊所載、2011.9.2)

(表紙へ戻る)