亙擔杮峲嬻堛椕妛夛亜

僿儕僐僾僞乕媬媫偼嬉戲偐

丂嶐擭12寧侾擔偺擔杮峲嬻堛椕妛夛憤夛偱僩乕儅僗丒僕儍僢僕巵偺島墘傪挳偄偨丅偙偺恖偼暷儊僀儞廈偺僿儕僐僾僞乕媬媫偵娭偡傞憤愑擟幰偱丄2004擭偐傜05擭傑偱傾儊儕僇峲嬻堛椕妛夛乮AAMS)偺夛挿傕偮偲傔偨丅杮棃偼僷儔儊僨傿僢僋偲偟偰30擭慜偐傜媬媫帯椕偵偨偢偝傢傞傛偆偵側傝丄嬤擭偼僾儗儂僗僺僞儖丒働傾偵娭偡傞偝傑偞傑側抍懱偺栶堳傗夛挿傪偟偰偄傞丅

丂偙偆偟偨僕儍僢僕巵偺島墘傪挳偄偰偄偰姶偠偨偺偼丄儊僀儞廈偺媬媫堛椕偑丄偐偹偰偐傜堛椕夁慳偵擸傓傊偒抧偲偟偰懡偔偺壽戣傪偐偐偊丄偦傟偑崱偺擔杮偺栤戣偲嫟捠偡傞偲偄偆偙偲偩偭偨丅恎偵偮傑偝傟傞巚偄偑偟偰丄偦偺撪梕偲峫偊曽傪榑暥偦偺懠偺暥彂椶傕壛枴偟側偑傜丄偙偙偵偛徯夘偡傞強埲乮備偊傫乯偱偁傞丅

杒奀摴偵傛偔帡偨媬媫懺惃

丂儊僀儞廈偼暷崙偺搶杒抂偵偁傝丄搶偼戝惣梞偵柺偟丄杒偼僇僫僟偵怘偄偙傓傛偆偵偟偰崙嫬傪愙偡傞丅旽宍傪廲偵抲偄偨傛偆側宍傪偟偰偄偰丄戝偒偝偼搶惣310倠倣丄撿杒500倠倣偱丄柺愊偼偍傛偦80,000倠噓丅擔杮偺杒奀摴傪廲偵嵶挿偔堷偒墑偽偟偨傛偆側妴岲偱丄柺愊傕梋傝曄傢傜側偄丅偪側傒偵杒奀摴偼丄搶惣丄撿杒偲傕偵450倠倣傎偳偱偁傞丅

丂儊僀儞廈偺恖岥偼偍傛偦127枩恖丅杒奀摴偺562枩恖偵懳偟偰俀妱梋偟偐側偄偐傜丄偦偺夁慳傇傝偑偆偐偑偊傛偆丅偲偄偆偺偼廈柺愊偺俋妱偑怷椦抧懷偩偐傜偱丄偦傟偩偗偵帺慠宨娤偑旤偟偔丄懡偔偺娤岝媞傪傂偒偮偗傞丅摿偵奀娸抧曽偼丄慡暷偺偍嬥帩偪偑崑憇側暿憫傪傕偪丄壞偺旔弸抧偲側偭偰偄傞丅偦偺堦恖偑慜偺僽僢僔儏戝摑椞偱丄岞柋偺崌娫傪偸偭偰偼傗偭偰偒偰壂崌偵慏傪弌偟偰僼傿僢僔儞僌傪妝偟傫偱偄偨丅

偲偄偆傛偆側偙偲偐傜丄儊僀儞廈偼擭攝幰偑懡偔丄堷戅幰偑梋惗傪憲傞偲偙傠偱傕偁傞丅偦傟偩偗榁恖偑懡偔丄暯嬒擭楊偼慡暷50廈偺拞偱俁斣栚偵崅偄丅恖岥偺俁暘偺俀偼揷幧廧傑偄偲偄偆丅

丂嶻嬈偼丄僕儍僢僕巵偺島墘偱偼乽係偮偺俥乿偲偄偆尵梩偑巊傢傟偨丅偮傑傝嫏嬈乮Fishing乯丄椦嬈乮Forestry乯丄擾嬈乮Farming乯丄偦偟偰係偮栚偑嬸嬈乮Fool乯偲偄偆偺偼柍榑忕択偱丄帺暘偨偪儊僀儞恖偼嬸偐側揷幧幰偲偄偆堄枴偐傕偟傟偸偑丄媬媫堛椕懱惂偑晄廩暘偲偄偆堄枴傕偙傔傜傟偰偄傞偵偪偑偄側偄丅

丂廈撪偺昦堾偼38儠強丅戝偒偄偲偙傠偼625彴丄彫偝偄恌椕強偼俇彴丅僩儔僂儅丒僙儞僞乕偼俁儠強偺傒丅偄偢傟傕彫帣媬媫傪埖偆偑丄壩彎偺帯椕偼廈偺奜傊弌偰儃僗僩儞傑偱峴偐偹偽側傜側偄丅杒奀摴偼嶥杫堛戝偑壩彎帯椕偱桳柤偩偐傜丄偦偺揰偼堎側傞丅偟偐偟堛巘傗娕岇巘偑晄懌偲偄偆忬嫷偼丄擔杮偱傕懡偔偺抧堟偱尒傜傟傞偲偙傠偱偁傞丅

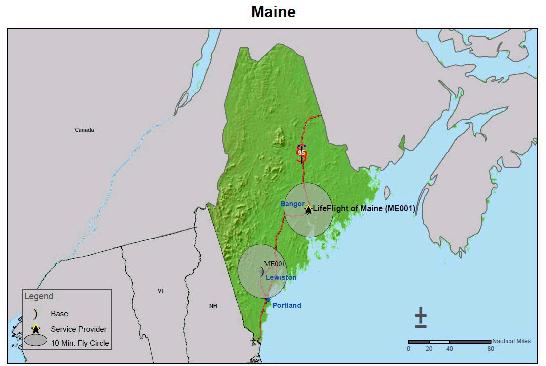

丂偙傫側儊僀儞廈偵僿儕僐僾僞乕媬媫嫆揰偼俀儠強偟偐側偄丅偄傢偽杒奀摴慡堟傪俀儠強偺僿儕僐僾僞乕偱僇僶乕偟偰偄傞傛偆側傕偺偩偑丄杒奀摴偼嶥杫偺侾儠強偩偗偩偐傜丄幚懺偼儊僀儞廈埲壓偺忣偗側偄忬嫷偵偁傞偙偲塢偆傑偱傕側偄丅

丂僿儕僐僾僞乕嫆揰偺俀儠強偼丄廈偺撿敿暘偵偁傞僶儞僑傾偲儖僀僗僩儞偲偄偆挰偱丄偦偙偐傜杒傊旘傇偲丄墦偄偲偙傠偱250倠倣丅嶥杫偐傜抰撪傑偱偺260倠倣偵憡摉偡傞丅偦傟側傜偽旘峴婡傪巊偊偽偄偄偐偲巚偆偑丄儊僀儞廈偺媬媫僔僗僥儉偵旘峴婡偼慻傒偙傑傟偰偄側偄丅

丂偲偄偆傢偗偱丄慡懱偲偟偰杒奀摴偵傛偔帡偨嬯嫬偵偁傞偺偑儊僀儞廈偺媬媫懱惂偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄僕儍僢僕巵偺乽僿儕僐僾僞乕媬媫偼嬉戲偐乿偲偄偆島墘偼丄傓傠傫嬉戲偱偼側偄偟丄傕偭偲昁梫偩偲偄偆庯巪偱丄擔杮偺僪僋僞乕僿儕偵傕嫟捠偡傞撪梕偱偁偭偨丅

暷儊僀儞廈偺僿儕僐僾僞乕媬媫嫆揰恾丅杒奀摴傎偳偺峀偝偵俀儠強偟偐側偔丄

僿儕僐僾僞乕偑15暘埲撪偵摓払偱偒傞抧堟偼偛偔尷傜傟偰偄傞丅

乮帒椏丗ADAMS僨乕僞儀乕僗乯

擭娫弌摦偼俀婡偱1,400審

丂儊僀儞廈偺僿儕僐僾僞乕媬媫偼乽儔僀僼僼儔僀僩丒僆僽丒儊僀儞乿乮LifeFlight of Maine乯偲屇偽傟傞丅儊僀儞廈偺媬媫婎杮朄傪崻嫆偲偟偰丄偄偔偮偐偺昦堾偑崌摨偱愝棫偟偨旕塩棙朄恖偑俀婡偺媬媫僿儕僐僾僞乕傪巊偄丄儊僀儞廈慡堟偺尰応媬媫傗昦堾娫斃憲偵摉偨偭偰偄傞丅

丂塣塩偺拞怱偼丄媬媫愱栧堛傪弶傔丄朄棩丄價僕僱僗丄嫵堢側偳偝傑偞傑側暘栰偺妛幆宱尡幰偐傜側偐傜惉傞宱塩埾堳夛偱偁傞丅偦偺巜摫娔撀偺壓偵僫乕僗傗僷儔儊僨傿僢僋偺堛椕僋儖乕偲僷僀儘僢僩丄惍旛巑偺塣峲僋儖乕偑幚柋偵摉偨偭偰偄傞丅偙傟傜偺僋儖乕偼摉慠偺偙偲側偑傜丄挿擭偺宱尡傪桳偡傞偲嫟偵丄摿暿偺旘峴孭楙傪庴偗偨愱栧壠偱偁傞丅

丂僿儕僐僾僞乕偺塣峲傪扴摉偡傞偺偼ERA僿儕僐僾僞乕幮偺嶱壓偵偁傞ERA儊僢僪幮丅婡庬偼俀婡偲傕傾僌僗僞A109E偱丄摨婡偼2005擭侾寧丄偦傟傑偱偺媽宆婡偵懼傢偭偰摫擖偝傟偨丅婡撪偼堛椕憰旛偑傎偳偙偝傟丄摨帪偵俀恖偺姵幰傪斃憲偡傞偙偲傕偱偒傞丅

丂媬媫旘峴偺弌摦梫惪偼廈撪奺抧偺昦堾丄媬媫婡娭丄寈嶡偦偺懠偺岞揑側曐埨婡娭偐傜丄儔僀僼僼儔僀僩偺塣峲娗棟僙儞僞乕偵擖偭偰偔傞丅偦偺梫惪傪庴偗偰丄俀婡偺僿儕僐僾僞乕偺偆偪尰応偵嬤偄曽傊旘峴巜椷偑弌傞丅偙偺応崌丄侾婡偑偡偱偵弌摦偟偰偄傟偽丄傕偆侾婡偑旘傇偙偲偵側傞丅

丂弌摦偼侾擭365擔丄婥徾忦審偺嫋偡尷傝丄拫栭傪栤傢偢懳墳偡傞丅尰応偱墳媫帯椕偺廔傢偭偨姵幰偼丄偦偺徢忬丄旘峴嫍棧丄強梫帪娫傪姩埬偟側偑傜嵟揔偺昦堾傊斃憲偡傞丅

丂2005擭壞偐傜偼僷僀儘僢僩扨撈偺寁婍旘峴傕偍偙側偆傛偆偵側偭偨丅寁婍旘峴偺妱崌偼尰嵼俇乣俉亾丅偙傟偵傛偭偰丄弌摦昿搙偑憹偟偨偺傒側傜偢丄埨慡惈傕崅傑偭偨丅崿嶨偟偨挰偺拞偱偼僇僥僑儕乕俙偺棧拝棨傪峴側偆丅栭娫旘峴偵偼俶倁俧乮栭娫埫帇僑乕僌儖乯傪巊梡偡傞丅

丂弌摦審悢偼俀婡崌傢偣偰擭娫偍傛偦1,400夞丅偆偪50亾偼昦堾娫斃憲偱丄暯嬒旘峴嫍棧93.1倠倣丅23亾偼尰応媬媫偱丄尰応偐傜僩儔僂儅丒僙儞僞乕傑偱偺姵幰斃憲嫍棧偼暯嬒58.65倠倣丅傑偨栭娫弌摦偼慡懱偺35亾偲偄偆偺偑丄嵟嬤偺幚愊偱偁傞丅

僿儕僐僾僞乕媬媫旓偲懠偺帯椕旓

丂偙偆偟偨儊僀儞廈偺僿儕僐僾僞乕媬媫偑巒傑偭偨偺偼1998擭丅傢偢偐10擭慜偩偐傜丄傾儊儕僇偺拞偱偼斾妑揑抶偄丅偦偺摉帪儊僀儞廈偱偼帺摦幵帠屘偵傛傞巰朣偺婋尟惈偑丄搒巗晹傛傝揷幧偱俇妱傕崅偐偭偨丅媫昦偺応崌傕摨條偱偁傞丅傓傠傫揷幧偵偼崅搙媬柦僙儞僞乕偑側偄偨傔偱丄堎忢暘曍傗枹弉帣偵懳墳偱偒傞彫帣媬媫昦堾傕側偔丄怱憻儅僸偵傕懳墳偱偒側偄丅媬柦僙儞僞乕偑彮側偄棟桼偼丄摉慠偺偙偲側偑傜丄嵿惌揑側栤戣偲堛巘偺晄懌偱偁傞丅側傫偩偐崱偺擔杮偺榖傪暦偄偰偄傞傛偆側婥偑偡傞丅

丂傕偭偲恎偵偮傑偝傟傞偺偼丄僿儕僐僾僞乕媬媫偼嬥偑偐偐傝夁偓傞偲偄偆媍榑偺偁傞偙偲丅偄偆傑偱傕側偔擔杮偱傕丄懡偔偺帺帯懱偱摨條偺媍榑偑偁傝丄僪僋僞乕僿儕偺晛媦傪偝傑偨偘偰偄傞偑丄儊僀儞廈偱傕杒敿暘偼堛椕夁慳偺傑傑庢傝巆偝傟偰偄傞丅

丂乽偟偐偟乿偲僕儍僢僕巵偼偄偆丅乽壩帠偵偦側偊偰徚杊幵傪攝旛偡傞偙偲偵偮偄偰偼丄扤傕崅偄偲偐嬉戲偲偐偄傢側偄丅偗傟偳傕昦堾偵媬媫僿儕僐僾僞乕傪攝旛偡傞偺偼嬉戲偩偲偄偆乿丅偲偼偄偊乽僿儕僐僾僞乕偱媬岇偝傟偨姵幰偝傫偐傜尒傟偽丄寛偟偰崅偡偓傞偲偼巚傢側偄偩傠偆丅巰偸偐惗偒傞偐偺嫬栚偵偁傞恖偑丄僿儕僐僾僞乕偱媬媫偡傞偲暦偄偰嬥偑偐偐傞偐傜傗傔偰偔傟偲偄偆偩傠偆偐乿

丂偱偼幚嵺偵僿儕僐僾僞乕媬媫偵偼偳偺偔傜偄偺旓梡偑偐偐傞偺偐丅儊僀儞廈偺応崌丄媬媫尰応偵旘傇偲侾恖偁偨傝9,700僪儖乮栺110枩墌乯偱偁傞丅偨偩偟丄戝偒側帠屘側偳偱丄偗偑恖偑摨帪偵俆恖傕弌偨傛偆側偲偒偼侾恖偁偨傝2,500僪儖乮栺28枩墌乯傑偱壓偑傞丅柍榑偙傟傜偺旓梡偼傎偲傫偳偺応崌丄堛椕曐尟偱巟暐傢傟傞丅側偍丄椬偺儅僒僠儏僙僢僣廈偱偼暯嬒2,454僪儖乮栺27枩墌乯偱偁傝丄僀僊儕僗傗僲儖僂僃乕偱偼侾乣俁枩僪儖乮栺110乣330枩墌乯偱偁傞丅

丂偙偆偟偨僿儕僐僾僞乕媬媫旓偼崅偄偐埨偄偐丅懠偺嬞媫帯椕旓偲斾傋偰傒傞偲丄偨偲偊偽枹弉帣乮懱廳1,000倗枹枮乯偺帯椕旓偼18,000僪儖乮栺200枩墌乯丄姤摦柆僶僀僷僗堏怉23,000僪儖乮栺250枩墌乯丄媫惈怱嬝峓嵡32,678僪儖乮栺360枩墌乯側偳偲側偭偰偄偰丄僿儕僐僾僞乕偩偗偑旘傃敳偗偰崅偄傢偗偱偼側偄丅

寉帇偱偒側偄堏摦偺栤戣

丂忋弎偺傛偆側堛椕媄弍偼嬤擭丄媫懍偵恑曕偟偨丅愄側傜掹傔傞傎偐側偐偭偨昦婥偑丄嵟嬤偼棫攈偵帯傞傛偆偵側偭偨丅偟偐偟丄偄偞偲偄偆偲偒丄偦偆偟偨堛椕偺壎宐傪偙偆傓傞偵偼丄姵幰偲堛巘偑弌夛偆昁梫偑偁傞丅姵幰偑昦堾傊備偔偐丄堛巘偑姵幰偺偲偙傠傊嬱偗偮偗側偗傟偽側傜側偄丅

丂偮傑傝丄堛椕偵偍偗傞堏摦偺栤戣偼寛偟偰寉帇偡傞偙偲偼偱偒側偄丅堏摦偼丄堛椕慡懱偐傜傒傟偽彫偝偄偙偲偺傛偆偵尒偊傞丅偗傟偳傕丄偲傝傢偗媬媫堛椕偵偍偄偰偼帪娫揑側惂栺偑戝偒偄偩偗偵丄廳梫側梫慺偲側傞丅

丂恖偑怱憻儅僸傗擼堨寣偱搢傟偨偲偒丄擛壗偵偟偰抁帪娫偺偆偪偵堛巘偲弌夛偆偙偲偑偱偒傞偐丅偙偺帪娫偑惗巰傪暘偗傞丅嵟嬤偼丄偙偆偟偨媫昦偵傛傞媬媫揹榖偑憹偊懕偗偰偄傞丅偦傟偵懳墳偡傞媬媫幵傗僿儕僐僾僞乕偺弌摦審悢傕憹偊偰偄傞丅

丂偟偐傞偵尰幚偼丄揷幧偺堛椕巤愝偑尭傝丄昦堾偺媬媫晹偑尭傝偮偯偗偰偄傞丅偙偆偟偨傾儞僶儔儞僗側尰徾偼丄嬤擭偺擱椏旓丄恖審旓丄堛椕旓側偳偺崅摣偲憡傑偭偰幮夛偺埨慡僱僢僩傪傑偡傑偡傎偙傠傃偝偣傞偙偲偵側傞丅栜榑偙傟偼傾儊儕僇偺榖偩偑丄傑傞偱擔杮偺偙偲偺傛偆偵暦偙偊傞偱偼側偄偐丅

丂嵟嬤偺GAO曬崘彂偵傛傟偽乽媬媫斃憲旓偺傎偲傫偳偼懄墳懺惃傪堐帩偡傞偨傔偺傕偺偱丄媬媫弌摦梫惪偵懄嵗偵墳偠傞偨傔偵恖堳傗婡嵽傪懸婡偝偣偰偍偔偨傔偺旓梡乗乗偡側傢偪屌掕旓乿偱偁傞偲偄偆丅偪側傒偵GAO乮US Government Accountability Office乯偲偼丄傾儊儕僇媍夛偺挷嵏婡娭偱丄擔杮岅偱偼乽惌晎愢柧愑擟嬊乿偲偄偆偙偲偵側傠偆丅

丂偨偟偐偵崅搙偺帒奿偲媄擻傪傕偭偨堛巘丄娕岇巘丄媬媫媬柦巑丄僷僀儘僢僩丄惍旛巑丄偦偺懠偺僗僞僢僼偲崅壙側僿儕僐僾僞乕傗旘峴婡傪丄偄偮偱傕旘傃棫偰傞傛偆偵偟偰懸婡偝偣偰偍偔偵偼憡摉側旓梡偑偐偐傞丅偟偐傕晛抜偼壗傕偟偰偄側偄偐傜丄柍懯側旓梡偵傕尒偊傞丅偦偙偐傜恖傃偲偺岆夝偑惗偠傞丅偨偲偊偽慡懱偺旓梡傪弌摦夞悢偱妱偭偨傝偡傞偲丄侾審偁偨傝偺旓梡偑柍埮偵崅偔側偭偰偟傑偆丅

丂偟偐偟栤戣偼帪娫偲昳幙偱偁傞丅媬媫姵幰偺傕偲傊擛壗偵憗偔摓払偟丄擛壗偵崅搙偺帯椕傪傎偳偙偡偐丅媬媫僿儕僐僾僞乕偺攝旛偺旓梡偼丄偦偆偟偨帪娫偲昳幙傪攦偆偨傔偺傕偺偱偁偭偰丄旓梡偑偐偐傝夁偓傞側偳偲塢偭偰僿儕僐僾僞乕偺攝旛傪尒憲傞傛偆側偙偲偑偁傟偽丄偦偺抧堟偺恖傃偲偼巰側偢偵偡傫偩偼偢偺媫昦傗帠屘偱傕丄柍懯偵巰傫偱備偔偙偲偵側傞偺偩丅

昁梫嵟彫尷偺僙僀僼僥傿丒僱僢僩

丂悽奅拞偺扤偵偲偭偰傕媬媫堛椕偼晄壜寚偺惂搙偱偁傞丅昁梫嵟彫尷偺僙僀僼僥傿丒僱僢僩偱偁傞丅偙偺僱僢僩偑偒偪傫偲挘偭偰偁傞偐偳偆偐丄偮傑傝媬媫堛椕懱惂偑偆傑偔婡擻偟偰偄傞偐偳偆偐偼嬤擭丄悽奅拞偱栤戣偲偝傟傞傛偆偵側偭偨丅嬤戙揑側媬媫堛椕懱惂偑惍偭偰偄側偄傛偆側崙偼丄傕偼傗堦恖慜偺崙壠偲偼傒側偝傟側偔側偭偨偺偱偁傞丅

丂1998擭丄撿傾僼儕僇偺働乕僾僞僂儞偱奐偐傟偨媬媫僔僗僥儉悽奅夛媍偵偼丄40儠崙偺戙昞偑廤傑偭偨丅夛媍偺嵟廔寢榑偼乽惗柦偍傛傃寬峃偺婋婡偵嵺偟偰媬岇傪庴偗傞尃棙偼恖偲偟偰偺婎杮揑恖尃偱偁傞乿偲偄偆惡柧傪嵦戰偟偰廔椆偟偨丅偦偺寢榑偵帄傞傑偱丄夛媍偵嶲壛偟偨恖傃偲偺巚偄偼乽岠壥揑側媬媫堛椕懱惂偼丄幮夛傪惉棫偝偣偰偄傞廳梫側拰偺傂偲偮乿偲偄偆偙偲偩偭偨丅

丂偲偄偆偺傕丄媬媫堛椕偵傛偭偰幮夛暅婣傪偡傞恖偑憹偊傞側傜偽丄偦傟偩偗宱嵪妶摦傕妶敪偵側傝丄幮夛偵峷專偡傞偲峫偊傜傟傞偐傜偱偁傞丅

丂媬媫堛椕偺宍懺傗旓梡晧扴偺曽朄偼崙傗抧堟偵傛偭偰堎側傞丅偟偐偟丄偳偙偺崙偱傕崙柉偺婜懸傪偵側偭偨傕偺偱偁傞丅偙偺僔僗僥儉偑晄廩暘偱偼丄恖傃偲偼埨怱偟偰曢傜偟偰備偗側偄丅偲傝傢偗幮夛峔憿偑暋嶨偵側傞偵偮傟偰丄愄側偑傜偺帺慠嵭奞傗戝婯柾壩嵭偵壛偊偰丄岎捠帠屘丄揝摴帠屘丄峲嬻帠屘丄尨敪帠屘丄壔妛敋敪丄偦偟偰僥儘帠審偑昿敪偡傞傛偆偵側偭偨丅傢傟傢傟偼偄偮壗偳偒偦偆偟偨嵭擄偵廝傢傟側偄偲傕尷傜側偄丅偦傫側偲偒弖帪偵偟偰懳墳偱偒傞傛偆側巇慻傒偑弨旛偝傟偰偄側偗傟偽嬤戙崙壠偲偼偄偊側偄偱偁傠偆丅媬媫堛椕懱惂偺惍旛偼寛偟偰嬉戲偱偼側偔丄崙壠偲偟偰偺昁恵忦審側偺偱偁傞丅

丂偦偆偟偨懄墳懺惃傪惍偊偰偍偔偵偼旓梡偑偐偐傞丅偟偐傞偵尰忬偼丄嵿尮偑晄懌偟偨傑傑偱曻抲偝傟丄埨慡僱僢僩偺備傞傒傗傎偙傠傃偑戝偒偔側偭偰偄傞丅媬媫旓梡偑偐偐傝偡偓傞偲偟偰丄偙傟傪尭傜偦偆偲偡傞摦偒偡傜尒傜傟傞丅

丂偦偙偱僕儍僢僕巵偼丄愄偺僆僂儉嫸偱偼側偄偗傟偳偲偼塢傢側偐偭偨偑丄乽偍戣栚偩偗傪偲側偊偰偄偰傕丄恖偼彆偐傜側偄乿偲偟偰丄師偺傛偆側僎乕僥偺尵梩傪堷梡偟側偑傜島墘傪掲傔偔偔偭偨丅乽抦幆偑偁偭偰傕妶梡偟側偗傟偽壗偵傕側傜側偄丅堄梸偑偁偭偰傕峴摦偟側偗傟偽壗偵傕側傜側偄乿

乮惣愳丂徛丄亀僿儕僐僾僞乕僕儍僷儞亁丄2008擭俀寧崋宖嵹乯丂