<火山噴火>

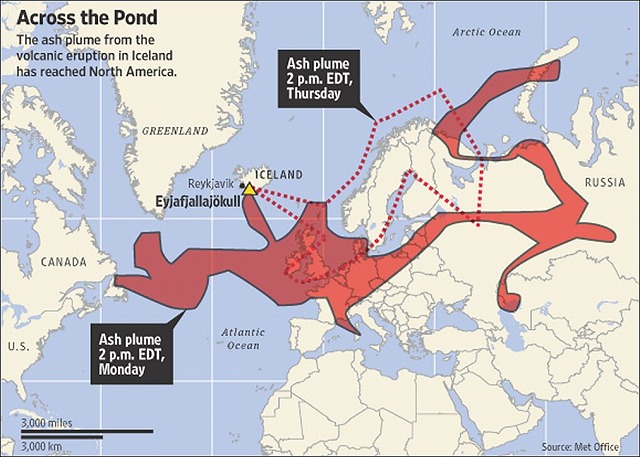

航空界にも多大の影響 去る4月なかば、アイスランドの火山噴火は航空界にも多大の影響を及ぼした。ヨーロッパを中心とする定期便はほぼ1週間にわたって止まり、何百万の人びとが足止めを食い、エアライン業界の損害は2001年の911多発テロによる飛行禁止の損害を上回る結果となった。

アイスランド火山の噴火は4月14日にはじまった。噴火後まもなくロンドン市内に火山灰が降りはじめ、異様な光景が人びとを驚かせた。そして英国内の空港が閉鎖となり、フランスやドイツでも空港閉鎖がはじまった。

その結果、定期便が飛ばなくなり、多数の旅行者が空港で立ち往生し、苦難を強いられることとなった。しかし、これはテロでもなければ、労組のストでもなく、誰かのミスでもない。自然現象というものには抗いがたく、肩をすくめて苦笑いするほかはなかった。

ただ、驚いたことに、アイスランドの空港だけはほとんど影響を受けなかった。高く噴き上がった火山灰は、そのままヨーロッパ大陸の方へ流れ去り、地元アイスランドには降ってこなかったのである。

この火山噴火によって、どのくらいの飛行停止が生じたか。ユーロコントロールの集計によると、下表のとおりとなる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この表によると、通常は毎日27,000〜28,000便ずつ飛んでいる定期便が16〜19日の4日間は6〜8割減となっている。噴火の翌日、4月15日から21日までの1週間は、正常に飛んでいた前の週にくらべて10万便ほど減った。半減である。

しかし21日頃から徐々に空港が開きはじめ、最後まで慎重だったロンドン・ヒースロウ空港も22日には運航を再開して、正常に戻った。

ヒースロウの再開が遅れたことについて、英航空当局は「アイスランドに近い英国としては、航空機が予期しない悪影響を受けるかもしれない。明確な科学的根拠もないまま安易に飛行を認めるわけにはいかない」としている。

たしかに航空機は火山灰に対して、今のところ対抗する手段をもたない。ひたすら灰を回避して、噴煙の中に入らぬように注意するだけである。ということは、飛行経路の迂回である。航空管制当局は、噴煙の広がり具合を見ながら、それを避ける飛行経路を指定しなければならない。ところが世界で最も混雑している欧州の空域は、ほとんど余裕がないため、迂回させるのも難しい。

しかも噴煙は、高度20,000〜32,000フィートの空域を目に見えない状態でただよう。これは旅客機の飛行高度とまったく同じ高さだから、この灰がエンジンに吸い込まれると、人命にかかわるような事故につながりかねない。したがって、どうすれば安全を確保できるか、明確な根拠をもった対策が得られないうちは、飛ばないほかはないのである。

火山の噴火が航空の安全をどの程度おびやかすか、その結果として航空交通にどのような影響を及ぼすか、といったことはほとんど分かっていない。

アイスランドの火山は氷河の下にあるため、地中から昇ってきたマグマが急速に冷却されて激しい水蒸気爆発を起こし、砕け散った岩石が微細な粒子となって空中にただよう。

それが高速で飛ぶ航空機に触れると、風防や胴体が研磨剤かサンドペーパーでこすったように傷だらけとなり、前方が見えなくなる。また燃料系統に入りこんで燃料の流れを妨害したり、燃料ノズルをふさぐ。ピトー管を詰まらせて飛行速度の測定を不能にすることもあろう。

最も大きな問題はエンジンへの影響で、吸いこまれて溶けた灰がタービン・ブレードに固着し、空気の流れを阻害し、出力を減らしたり停止させたりして最悪の事態を招く。

実際にも1982年、英国航空のボーイング747がマレーシアからオーストラリアへ向かってインドネシア上空を通過中、ガルングン火山の噴煙を吸い込み、エンジン4基がすべて停止した。機は高度37,000フィートから11,000フィートまで降下したところで、エンジン再始動に成功し、危うく難を逃れた。機長は、このとき海面への不時着を覚悟していたという。

同じように1989年、KLMオランダ航空のボーイング747がアラスカのアンカレッジ空港に向かう途中、高度25,000フィートでリダウト山の噴煙に突っ込み、4基のエンジンが全て停止した。機は直ちに13,000フィートまで降下し、ようやく再起動に成功したときは高度7,000フィートであった。

欧州各地の空港閉鎖はこうした事態を恐れておこなわれたものだが、では実際問題としてアイスランドの火山灰ではどんなことが起こるか。飛行機を飛ばして調べみようという試験飛行もおこなわれた。

最初の試験飛行は4月18日、勇敢なるエールフランス機によるもので、パリのシャルル・ドゴール空港から南仏トゥールーズまで通常の定期便と同じ状態で飛行した。

同じ日、ドイツのルフトハンザ航空もフランクフルトからミュンヘンまで、高度9,800〜26,000フィートの低空で10回のテスト飛行をした。だが視界をさえぎられるようなことはなかったし、飛行後の点検でも機体やエンジンの擦り傷といった異常は見られなかった。

エア・ベルリンも18日、ミュンヘンからデュッセルドルフへ、ニュルンベルクからハンブルクへ、それぞれ1回ずつ飛行テストをしたが異常はなかった。

そして4月19日には、エアバス社がA380を3時間50分、A340-600を5時間飛ばした。しかし、エアバス社によれば、どの飛行でも異常は見つからなかったという。

それでも航空当局は依然として、空港閉鎖と飛行禁止の措置を解こうとしなかった。そこから、エアライン業界から航空当局への要望が出され、心配性が過ぎるという非難も出るようになった。

とりわけ国際航空運送協会(IATA)は航空当局を激しく非難した。ヨーロッパの航空行政は危機管理ができていない、リーダーシップがない、協力態勢ができていない。ただ慌てふためくばかりで、世界中の混乱を招いたというのである。

こうした非難の中で、ヨーロッパ関係国の運輸相が協議したのは噴火から5日後であった。4月19日、英、仏、独、西の運輸相による協議がおこなわれ、話し合いの結果、空域を3つに分けて、飛行禁止空域、飛行注意空域、飛行安全空域に分けるという考えも出された。一見もっともらしいが、では、どこが禁止空域でどこが安全空域なのか、火山灰は風のまにまに自由勝手にただよってゆくので、実際問題として刻々に変化する空域を定めることはできない。