<防災計画>

日米危機管理の違い

少し前の本だが、『アメリカ海軍に学ぶ危機管理術』(三野正洋、ワック出版部、1998年9月24日刊)を読んでいたら、太平洋戦争時の日本とアメリカの航空母艦の違いが書いてあった。

それによると、日本の空母の場合、艦載機の「格納庫は飛行甲板の下にあって、ここに納められている航空機を甲板に運び上げる時は大きなエレベーターを使う。……これが飛行甲板の中央にぽっかりと穴が開く形で配置されていた。また格納庫は船体の中央部にあり、外部とは完全に遮断された密閉式」であったという。

それに対して米空母のエレベーターは「飛行甲板に接して艦の外側に突き出す形で設置されており、格納庫は右舷、左舷の扉を開けば外部に筒抜けになる開放式であった」

こうした構造の違いは、敵の攻撃を受け、火災を起こしたときに大きな違いをもたらす。日本の空母では、格納庫内の艦載機に火がつくと、その場で消火するしかない。けれどもアメリカの方は「まず左右の扉を開き、小型のブルドーザーを使って燃えている飛行機や機材をそのまま海へ放りこんでしまえばいいのである」

つまり、日本の「設計者は空母が火災を起こすことなど全く考慮しないまま、図面を引いていたのだ」。そのため「いったん火災を起こすと消火できず、簡単に沈んでしまった。これに対しアメリカの空母はしぶとく浮かんでいたのである」

ということは、日本海軍は「艦隊が損害を受けたり、乗艦が撃沈されたりした場合、どのように対処するか、という点についてはほとんど考慮」していなかった。当時の日本には、そんな「対策を考えること自体、敗北主義と見られてしまう雰囲気があった」。

その結果どうなったか。具体例はミッドウェイ海戦である。海戦前の戦力は日本海軍の方がはるかに強大だった。すなわちミッドウェイ島の奪取をねらって海軍が繰り出した艦隊は「飛龍」「加賀」など世界最先端の空母4隻が中核であった。将兵の技倆もアメリカ海軍を凌駕し、士気も盛んであった。

対するアメリカ海軍は、その前の珊瑚海海戦で大きな損害を受け、ミッドウェイでは3隻の空母しかなかった。しかも1隻は、日本軍から受けた損傷の修復が終わっていない状態だった。

ところが、この海戦で日本海軍は空母4隻のすべてを失い、アメリカが失ったのは1隻だけであった。敵弾が命中すると、日本の空母は火を消すことができない。燃えるにまかせて、沈むのを待つばかりとなるからだ。

同じような考え方は、原子力発電の「安全神話」にも見ることができるのではないか。安全であると信じきっているために、ろくな防備もできていない。あるいは、防備を重ねようとすると、世間からそんなに不安全なのかと見られるので、それができない。そこへ大地震と大津波が襲いかかると、手のほどこしようがない。現に電気が停まっただけで原子炉は溶け落ち、爆発が起こり、大量の放射能をばらまいてしまった。

戦前の空母も現在の原発も、日本の技術は世界のトップクラスであった。しかし安全の神話に惑わされているため、いわゆる「危機管理」ができていなかった。それが大事を招いたのである。

空母「飛龍」

そもそも「危機管理」という日本語自体が曖昧である。こんな未熟な言葉では、実際の危機の制御も未熟なままになってしまうのは当然かもしれない。

そこへゆくとアメリカは……といえるほど立派ではないかもしれぬが、少なくとも危機や災害を防ごうという意識は、彼らの方が強いのではないか。

言葉にしても、牧紀男京都大学教授(『海外社会保障研究』誌、2014年秋号)によれば、アメリカには「危機を表す単語としてIncident、Emergency、Crisis、Disaster、Catastropheの5つが存在」する。これらを日本ではすべて「危機」という言葉にしているが、発生頻度や規模によって「Incidentとは、交通事故や小規模火災のような最も頻繁に発生する事案であり、Emergencyはもう少し規模は大きいが、交代なしに対応が完了する規模の危機である。こういった小規模な危機事案は、しばしば発生し、消防や警察といった危機対応を専門とする機関が日々対応」する。それが「Crisis、Disaster、Catastropheといった規模になると、対応は長期化し交代が必要となり、さらに警察・消防だけでなく行政組織全体での対応」が必要となる。また「Catastropheでは、大統領による『災害宣言』が出され、連邦政府による対応が行われる」

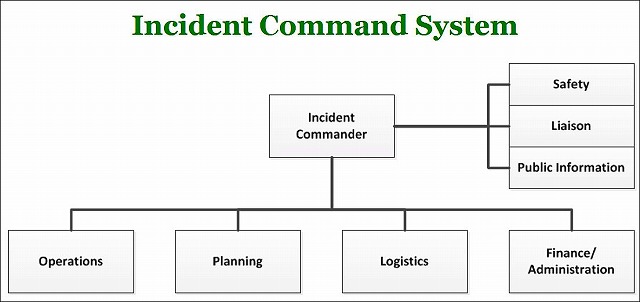

では、そうした危機管理もしくは災害対応はどのようにしておこなわれるのか。その根本となるのが1970年代末期アメリカで開発されたICS(Inncident Command System)と呼ばれるシステムである。

システムの根底にあるのは、危機の種類や規模にかかわらず、いかなる災害にも同じ組織体制で対応するという考え方。ここでいう体制とは下図のように、指揮本部と実行部門(ライン)と情報・補給・財務などの支援部門(スタッフ)から成る単位で、これを災害の規模に応じて、いくつか組合わせることにより、組織が大きくなったり小さくなったりするというもの。

この「種類や規模にかかわらず」というのが重要な点で、災害の種類が地震でも雷でも火事でも親父でも、その怒りが如何に激しくとも、同じ姿勢すなわち同じ組織形態で制御に当たるというのである。このような考え方は今では、世界的なものとなりつつあり、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリアでも同じICSを基本とする防災計画が施行されている。

ところが日本では、災害対策の基本となる『防災基本計画』でも、地震、津波、風水害、火山、雪害、さらには海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模な火事災害、林野火災と、災害の種類によって章立ができている。しかし、どの災害でも対応の仕方はほとんど変わらないから、なんとかのひとつ覚えみたいに先ず情報の収集とか、担当者の派遣とか、どこを見ても同じような文言が並び、内容が薄くて頁数ばかりが矢鱈に多い。如何にもお役所仕事と言いたくなるような文書で、真に災害を防ぐ気があるのかどうかさえ疑わしくなってくる。

こういう防災計画を「時代遅れ」と言ったのは米連邦緊急事態管理庁(FEMA)の元危機管理専門官レオ・ボスナー氏である。この人は約30年にわたって危機管理の仕事に携わり、日本にも長く滞在したことがあり、日本の危機管理の全容もよく承知しているらしい。

たとえば「日本政府は大災害に対する現実的で総合的な計画を持っていない」「都道府県、自治体も総合的な災害対応計画を作成していない」「政府と現場救援部隊のコミュニケーションが一方通行」、政府や自治体の職員の中に災害対応の専門家はほとんどいなくて「震災を経験した職員の多くは……すぐまた別の部署に異動してしまう」などと『リスク対策』(2012/7)誌上で論評している。

しかし、この人の見方に対して日本政府も2013年度、内閣府を事務局とする災害対策標準化検討会議で、「災害の種類や大小にかかわらず適用することができる災害対策の標準化を図る」という考え方を打ち出した。これがいつ実行に移されるかは不明だが、早く「時代遅れ」を取り戻して貰いたいと思う。

もうひとつの問題は、戦争や政府に対するサイバー攻撃のような国家レベルの危機は別として、自然災害への対応は都道府県レベルや市レベルの自治体が中心になる。したがって、各自治体の防災担当部門の充実――それも専門職員を含む体制づくりが重要になる。他の事務部門と同じように、職員が2〜3年でコロコロ替わるようでは、不慣れな素人が災害対応の指揮を執るようなもので、いざというときには何もできやしない。

ともかく、この世は災害だらけである。昔から「一難去って、また一難」というように、災害は間断なく襲ってくる。 それも思いがけぬ不意打ちばかりで、今年夏の終わりに広島を襲った豪雨で土砂災害が発生し74人が死んだと思ったら、その1ヵ月後に御嶽山が噴火して約60人が死亡。かと思えば12月初めに四国で大雪が降って130台の車が立ち往生し死者8人が出た。さらに12月なかばには日本海側から北海道にかけて暴風雪が荒れ狂い10人以上の死傷者を出した。そして、ついに一昨日は東京駅で記念スイカの限定売り出しにおよそ1万人が殺到、危うく惨事を招くところだった。

こうして見ると、「安全安心」の社会などという言種(いいぐさ)は、原発の「安全神話」と同じく、政治家や役人の戯言(たわごと)に過ぎないと知るべきだ。

日本は、真の災害対応計画の確立を急がなくてはならない。

(西川 渉、2014.12.23)

(表紙へ戻る)