<小言航兵衛>

ワイヤ・ストライク 海上保安庁のヘリコプターが送電線にぶつかり、乗っていた5人が全員死亡した。この事故を聞いた人は誰しも、なぜ電線に危険標識がついていなかったのか、そんな疑問を感じたであろう。この問題については、すでに多くの新聞やテレビが論じているので、いまさら航兵衛が出てくる必要もないが、ここでは再確認のための整理をしておきたい。

電線衝突(ワイヤ・ストライク)は、低空を飛ぶことの多いヘリコプターにとって昔から最大の問題であった。日本だけを考えてみても、ヘリコプターが飛び始めて半世紀余り、電線のために命を落とした人は何百人にも上るのではないか。

とりわけ1960年代から70年代にかけて水田の薬剤散布が盛んにおこなわれた当時は、毎年数件の事故が起こり、そのために死亡したパイロットも少なくない。薬剤散布は田んぼの上10メートルくらいを舐めるように飛ばなければならず、その高度はあぜ道に沿って張りめぐらされた電線と同じ高さだから、事故が起こらぬ方が不思議というもの。

そのためパイロットたちは散布作業の前日、農協のオートバイの後ろに乗せてもらって散布地域を直接見てまわり、危険箇所を地図上に記入した。それでも翌日、いざ本番となると、電線が見えにくいことに加えて、作業に熱中する余り、自分が前の日に調べたはずの電線にぶつかるのであった。

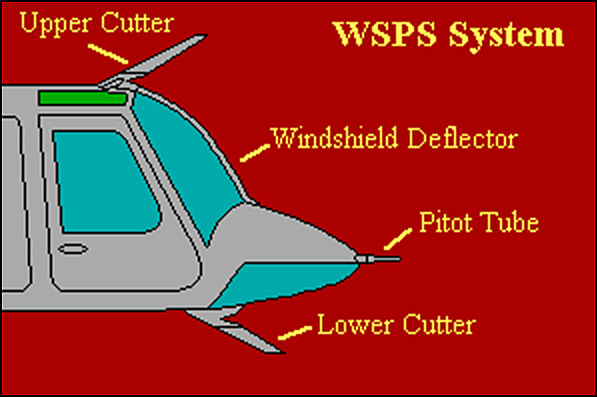

ワイヤーカッター

機体前方の上下に刃物をつけ、ここに挟みこんで電線を切る。

メーカーによれば蕎麦を切るように電線が切れるそうである。

しかし日本でこれをつけている機体は少ない。

電線にぶつかるなどとは誰も思わないからだろうか。

「これでうちの電線を切るつもりか」と電力会社に怒られたこともある。

いずれにせよ、太い高圧線などは無理であろう。

そうした家庭用の配電線や電話線に加えて、近年は高圧送電線が増えた。遠くの原子力発電所でつくった電気を大都会へ送るための送電線が日本中に張りめぐらされたからである。

このような電線は、家庭用の電線とは異なり、太くて頑丈な線が高いところに何本も張りわたされる。しかも、それを支える鉄塔は300〜500メートルおきに立っているので、どうかすると電線だけが空中を横切っているような感じになる。航空機にとって、こうした状態が危険であることはいうまでもない。

そこで航空法は「架空線」という言葉を使って、法第51条の2および施行規則第132条の2に、地表または水面から60メートル以上の高さにある架空線には昼間障害標識をつけるように定めている。具体的には「直径0.5メートル以上の球形で、赤、黄赤または白の一色である標示物を45メートルの等間隔に設置する」というもの。しかも、この規定に違反した者は5万円以下の罰金に処することが法第150条に定められている。

とすれば、日本中ほとんどの高圧送電線が航空法違反ということになる。ところが、ここに多少の条件がついていて、航空法や施行規則以外のところに航空局の告示や解説があり、たとえば鉄塔の方に航空障害灯が設置されている場合は、電線の障害標識は不要になるらしい。

実際はもっと複雑な規定があるようだが、いずれにせよ先日の海上保安庁のヘリコプターがぶつかった電線には標識がついていなかった。何かの条件によって免除されていたのであろう。

山の中の高圧送電線に取りつけられた球形の危険標識

規定のとおりになっているようだが、これでも見やすいわけではない。事故というものは、当然のことながら、物事が正常に進んでいるときは起こらない。ところが、思いもかけない失策や、ちょっとした思い違い、ド忘れなど、ささいなことが人の死につながる大問題を招く。いかに理屈が合っていても、正常では考えられないようなことで破綻するのだ。

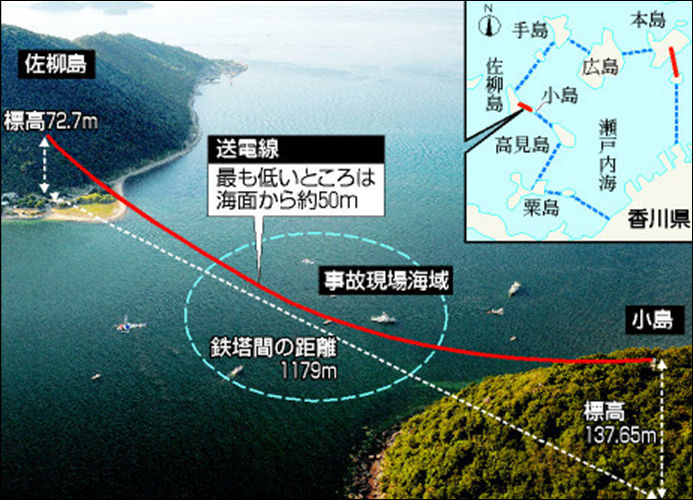

海上保安庁のヘリコプターがぶつかった電線も、それを支える2本の鉄塔は、間隔が1キロ以上もあった。しかも別々の島である。したがって飛行中に2本が同時に見えたかどうか。見えたとしても直感的に2本がつながっていることを感得できたかどうか。

2つの島の間に電線が張りわたしてあることは、知識としては知っていたかもしれぬが、咄嗟の場合に頭から抜けていたのではないか。というのは、このとき訓練飛行を兼ねていたとすれば、デモのために司法修習生の乗った巡視艇上空に向かう飛行を利用して、何らかの訓練課目を実施していたかもしれない。

たとえば高度を下げて、海面の見え方とバーティゴの感覚や、2つの島の間を吹き抜ける風から受ける操縦感覚などを体験する。あるいは廃船調査を含むパトロール訓練や、もっと難しい操縦操作訓練をしていたのかもしれない。そうした訓練に集中する余り、教官も訓練生も、本来知っているはずの送電線の所在が頭の中か抜けてしまっていた……。

(朝日新聞ウェブサイトから借用)人は間違いをする。その間違いや思い違いをさせないことが、事故をなくす基本要件である。

ワイヤ・ストライクは今に始まったことではない。それをなくすために、せっかく航空法で危険標識を取りつけるように定めていながら、わざわざ複雑な条件をつけ、免責条項をつくって、取りつけなくてもいいことにしている。

むろん技術的、経済的に難しいことはあろう。けれども技術や経済のために、いつまで人命を犠牲にするつもりか。同じような事例は2004年3月、長野県で信越放送のヘリコプターが送電線に触れて墜落し、乗っていた4人が全員死亡した。事故調査の結果は送電線に航空障害標識が設置されていなかったことが最大の原因とされ、裁判沙汰にまで発展した。

しかし裁判の結果は和解が勧告されたり、それが決裂したりするばかりで、危険標識をどうするかまでは突っ込まれていない。その有耶無耶のうちに、今また海上保安庁の事故が起こったのである。

本来、航空の安全に関する法規には妥協など許されないはず。抜け道や逃げ道をつくったりすると、そこからほころびが生じて事故につながる。そもそも海上保安庁は、航空局と同じ国土交通省の傘下にあって、両者は姉妹関係か姻戚関係のようなもの。法律執行の不徹底が安全担当省の足下を崩したのである。

航空法には冒頭第1条に「航行の安全」と「障害の防止」という目的がうたわれている。航空局は、その立法の精神に立ち返って、送電線の危険標識についても余り複雑な条件や免責条項をつけることなく、定められた規則をストレートに実施すべきであろう。

(小言航兵衛、2010.8.26)

海上保安庁のベル412双発ヘリコプター(標準15席)

オマケ

これでは鳥だってぶつかりそうだ。

ワイヤ・ストライクとバード・ストライクの同時発生である。

(インドの町中にて)(表紙へ戻る)