<熊本県ドクターヘリ>

独自の出動体制を展開

熊本赤十字病院の新しい屋上ヘリポートに待機

この屋上には格納庫、燃料補給施設、運航管理待機室も併設

去る5月なかば、熊本赤十字病院を訪ね、救命救急センター長の井清司先生と救急部長の奥本克己先生のお話をうかがった。

それによると、熊本県ドクターヘリは防災消防航空隊との間で緊密な協力体制を組み、次のような独自の救急出動体制をつくり上げている。

- 救急救護活動における相互の役割分担

- ドクターヘリと防災機の協力体制

- 出動要請の同時受信

- 熊本市内4ヵ所の救命センターの地域分担

- ER救急体制

このような協力体制ができ上がったのは、2012年1月ドクターヘリの運航開始に際して、10年以上にわたって救急飛行を続けてきた防災ヘリコプターを無視することなく、「あとはドクターヘリがやりますから、どうぞお引き取りください」などといわずに、一緒にやりましょうということになったためである。

つまりドクターヘリの導入は、消防防災ヘリコプターの肩代わりではなく、既存の救急事業における追加または補足手段の導入と考えるべきだったのだ。

地域によっては、ドクターヘリが導入されると、消防防災ヘリコプターから見て自分たちの仕事が奪(と)られるような感情や見方が生じ、両者の関係が協力どころか対立といった状況になるところも見られる。まことに残念なことで、住民も助かるべき人が助からなかったりするかもしれない。是非とも「熊本方式」を参照してほしいと思う。

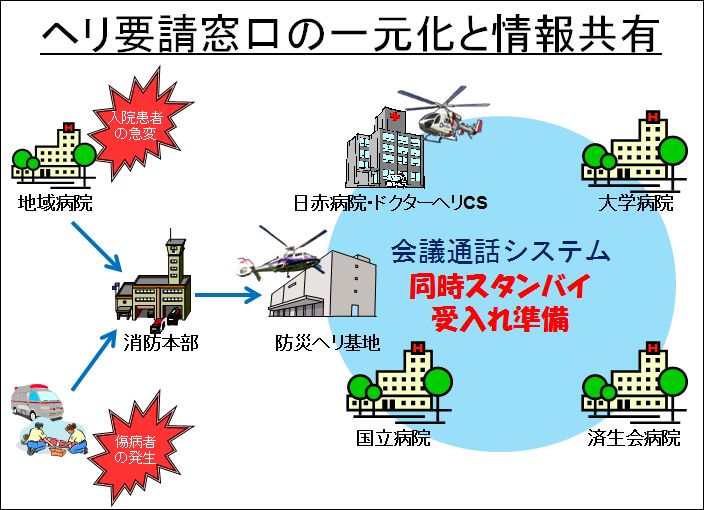

遠隔地の病院で入院患者の容態が急変したり、交通事故などで

傷病者が出た場合、その地区の消防本部に119番の電話がくる。

その内容から、消防本部がヘリコプターの出動を必要と判断すると

防災ヘリコプターを運航する航空隊に要請を出す。

この要請電話は、同時にドクターヘリを運航する日赤病院につながり、

さらに他の3ヵ所の救命センターにもつながる。

この仕組みにより、消防とドクターヘリと受入れ病院という関係機関の

全てがオンタイムで情報を共有し、救急救命の準備と行動を開始する。

(奥本克己先生のスライドより)詳細は『HEM-Netグラフ』(2013年6月25日刊)に掲載された両先生へのインタビュー記事をご覧いただきたい。

(西川 渉、2013.7.4)

出動要請を受けて離陸する熊本県ドクターヘリ

屋上ヘリポートと格納庫

画面左方へ張り出しているのが運航管理待機室(表紙へ戻る)