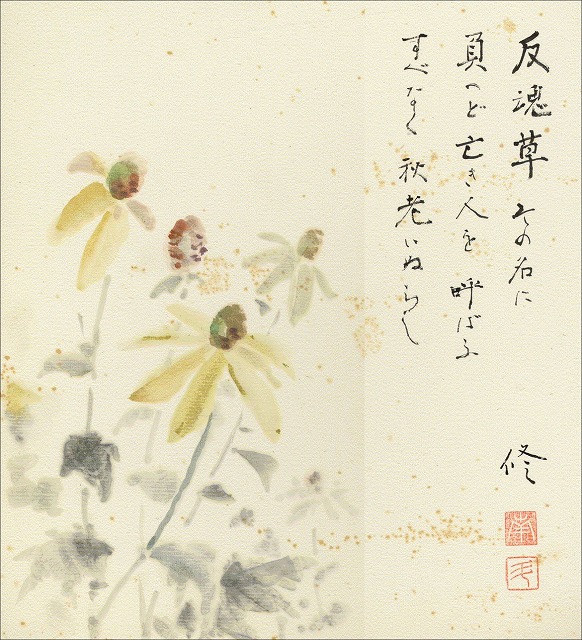

<西川修著作集>

狂院小記(3)

自殺、自傷は精神分裂病や噪うつ病の精神症状のうちでもかなり多いものである。症状であるから、普通の人が考える自殺と違って必然的な理由がないし、思いがけない時に起って我々を当惑させる。

我々が最も残念に思うのはある種の憂うつ症の患者が治療の甲斐あって、症状が軽くなってくると、もうこれ位になったならと本人も家族もともどもに、こちらの留めるのを振り切って退院し、帰ると一週間もせぬうちに納屋のはりに紐をかけて溢死したなどという例がいつまでも尽きぬことである。

古い話。

その時は看護婦の足音が全く違っていた。慌ただしい鍵の音、はげしく戸をノックして「先生、すぐ来て下さい。○○さんが首を……」と叫ぶ。その夜は入局してやっと二回目の当直であった。数日前、第一回の時には夜中に三回位起こされただろうか、病棟から本館に通じる扉を開ける鍵の音、本館の一番奥にある当直室の扉をノックする音、それが繰り返されるものだから、その後も何か言って来そうな緊張感があって安眠できない。とうとう火事の夢に驚かされたりして、明かしてしまった。今度は幸に宵の内には何事もなく、どうやら夢円かに過ごした明け方である。

跳び起きて聞いてみると、昨日の夕方、風呂に入ろうとしていた時だが「二、三日前に入院した○○さんがウロウロして外に出たがり運動場の塀によじ登ろうとしたりしていますが、保護室に入れましょうか」と言って来たので、簡単に「入れなさい」と言ったその患者が、保護室の高い回転窓の枠に腰紐をかけて縊死したというのである。

とっさに、どうしたら良いのかわからない。とにかく駆けつけた。患者はもう紐を解いて床に寝かせてある。頸にはなめし革に似た紐の跡がっいている。鼻血が出ている。瞳孔はやや開いている。しかし、脈はまだ微かに触れるようだ。人工呼吸だ。当直の看護人達、さらに寄宿舎に寝ていた看護人も応援に来てくれた。強心剤、さらに家族に通知、病棟担任の医長に通知、夜明けを待って教授に報告……。人工呼吸は繰り返されている。やはりまだ徴かに脈が触れる。汗を流している看護人を激励して結局二時間人工呼吸をやった。

やはり駄目であった。未練らしく、あちらこちらと脈を診る指先に響くように感じるのは自分の拍動である。

一縷の望を抱いて、傍で見守っていた老母は窓の鉄柵にすがって号泣した。入院して日もたたぬのにこんな姿になった娘に、本当に老母は諦めきれなかったろう。

諦めきれぬと言えぱ、死体の分からぬような場合は一層気の毒である。急瀕の海峡に面した島の精神病院に勤めていた時。

その日は病棟増築の披露か何かで昼間取り込みがあって看護人も疲れて油断していたのかもしれぬ、入院してあまり日のたたぬ分裂病の患者が病室から走り出た。まだ日は暮れきっていなかったが、秋の末で時雨めいた雨がパラパラと落ちて雲は低く、逢魔が時という蒋暗がり、すぐに看護人が追いかけたが患者の白いシャツ姿が玄関先を横切って、広場を走り抜け、潮止めコンクリートの低い柵を躍り越えるのを見て、慌てて舟を出して漕ぎ出してみたがもう暮れ方の浪にまぎれて患者の姿は見えなかった。一度は浮き上るだろうと辺りの海面を手分けして探したが、折柄の荒天と急潮、それに追って来る闇にはぱまれてどうにもわからない。潮に流されて漂着しそうな海岸要所要所には手配をし、翌日から毎日あいている舟を出して付近の海岸から海面を捜索して歩いたが全く分からない。患者は南方の漁村の出身で、報らせで駆けつけた親兄弟もなかなか溺れ死ぬようなことはないと言って一緒に舟を出したが、その努力も空しく患者の行方はわからず、死体すらも上らなかった。連日捜索を続けて二週間目、今日見っからなければ諦めるという家族全員と職員を乗せた舟は終日海上を漕ぎ巡って失望の内に帰ってきた。病院のある島を近く望む暮れ方の海上に舟を止めて、家族達は帰らぬ子供の名を呼んだ。

「○○や!……」

口々に繰り返す叫びが浪を渡り、ことに若い妹の呼ぶのは悲鳴に近く、傍で聞く私達の胸を痛ませた。さらに皆は用意して来たみかんの青い枝を手に手に黒い波の上に投げた。有名な急潮のこの海峡では、青いみかんの枝はみるみる小さな渦の中に引き込まれて姿を消した。

(西川 修/絵も色紙も、大塚薬報、1956年)