<航空ジャーナル>

モスクワ・ソチ・パリ 以下の文章は、『航空ジャーナル』誌(1975年7月号)の「エア・トラベル」の頁に書いたものである。したがって今から40年余り前の作文ということになるが、先日、別件で本棚の奥をかき回していたら偶然目について、読んでみるとまんざら捨てたものでもないと思い、ここに掲載する次第。雑誌の方は、だいぶ前に廃刊となってしまった。

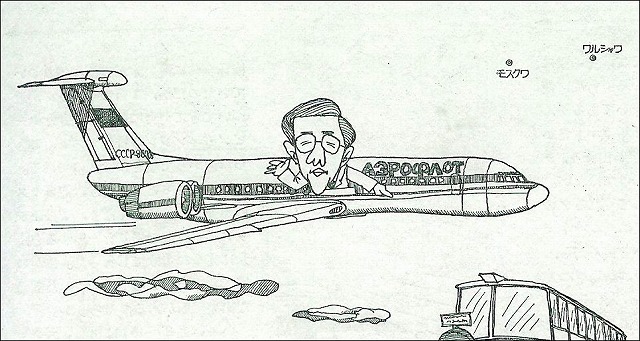

なお、誌面では航空漫画家の下田伸夫さんに挿絵を描いていただいた。その一部を併せて掲載する。

不老長寿の秘訣 羽田発午前11時の日本航空DC-8-62は、シベリア上空を経てモスクワまで10時間足らず。羽田からしばらく北上し、新潟を過ぎると日本海を渡り、シベリアに入って西に転ずる。あとは太陽を追って西へ西へと飛行するから、キャビンの中はなかなか日が暮れない。

左舷の窓にはいつまでも真昼の太陽が南の空に低く鈍く輝き、眼下は厚くぼってりした雪雲が視界をさえぎる。時折り黒と灰色の雪と氷で覆われた大地がのぞくだけの退屈な飛行である。

食事が終わると安眠用の眼かくしが配られてくる。あとは、この眼帯をかけてお休みなさいというわけだが、そんな効能書きどおりには寝つかれない。それでも周囲を見回すと大抵の人が寝込んだようで、多分さっきの食事といっしょに飲んだアルコールが効いているのだろう。仕方がないから、こちらも寝酒のコニャックをお代わりする。

グラスをなめながらぼんやり窓の外を眺めていると、不図むかし読んだアイザック・アシモフの「時間」に関するSFエッセイを思い出した。たしか移動するものは、その速度の分だけ歳を取らないという説明である。

その説がアインシュタインの相対性原理から導かれたものかどうかは忘れたけれども、仮に宇宙ロケットが光速で飛ぶことができるならば、その中の時間は停止する。したがってそんな光子エネルギーを動力源とするロケットに乗れば、何億光年と言う宇宙の果てまで歳をとらずに到達することができるというのだ。

また光速とまではいかなくとも、それに近い速度では内部の時間はゆっくりと経過するから、地球時間で数百年かかるような宇宙旅行も、旅行者にとっては数年ですむことになり、戻ってきたときには、まだ若々しいのに、地球の様子は人も町もすっかり変わっていて「宇宙浦島」といったことになる。

シベリア上空10.500メートルを毎時845キロの速度で飛ぶ日航機の中でも、時間はまさにゆっくりと経過していた。東京ではもう夜の食事が終わるというのに、機内は午後の陽ざしが明るくさしこんでいるのだから、その分だけ時の流れが遅いと思わないわけにはいかない。

なるほど、東京〜モスクワ間は10時間というけれど、東京発11時、モスクワ着15時ならば、その間は4時間。つまり飛行機の中の時間はゆっくりと、地上の2.5倍かかって経過するわけだ。

とすれば、もしもこの飛行機に原子力エンジンをつけていつまでも飛び続けることができるならば、地上で2年半たっても機内では1年にしかならないから、人生70年ならば175歳まで生きられるかもしれない。

先ほどコニャックを持ってきてくれたスチュワーデスも、いつまでも美しくいられるだろう……どうやらすっかり酔っ払ってしまったらしい。

パン屋の看板とミンクのコート モスクワは私にとって9年ぶりの再訪である。

シェレメーチェボ国際空港では一面真っ白な雪におおわれた中に、尾翼の赤いソビエト旗とアエロフロートの文字をつけた機体がずらりと並び、「中国民航」の漢字をつけたイリューシンILー62の姿も見える。

円形の傘屋根が張り出したターミナル・ビルで型どおりの入国手続きを済ませたが、9年前はこんなものではなかった。カーキ色の制服を着た軍人が、入国管理官だったかもしれないけれど、どやどやと飛行機の中に乗りこんできて、いきなり乗客全員のパスポート取り上げていった。それから薄暗いターミナルの中で名前を呼ばれて検査を受け、パスポート返してもらうというものものしさだったのである。

その点は今や欧米諸国と同じように変ったが、それでも所持金を申告したり、インツーリスト旅行会社の割当てるホテルがこの空港に着くまでわからないなど、やはり国の制度の違いを感じさせる。

モスクワ市内のもようは翌日1日だけ、アビアエクスポルト(航空機輸出公団)との協議の合い間に車の窓から眺めただけだから、クレムリン宮殿の長い石の壁や巨大なアパート群、そびえ立つモスクワ大学など断片的なことしかわからない。

しかし、町の中にけばけばしい看板やネオンがないのは特徴的で、元来が石とレンガとコンクリートの重厚な建物ばかりの上に、商店といっても公営の事業だから、資本主義諸国のように各企業が競い合って消費者を誘う必要がないのだろう。ノルマ達成のための多少の競争はあっても、たとえばパン屋には「パン」という無愛想な看板だけだし、いわゆる商店街の美しく飾り立てたショーウインドウもない。

その代り、洋服屋に入ると豪華なミンクのコートが、おそらくは日本の半値以下で豊富に並んでいてビックリさせられる。

ついでに、ソ連の新聞に広告がないことはよく知られた事実だ。頁数も少なく、この日の「ブラウダ」はわずかに6頁。ほとんど広告のためにひと抱えもあるアメリカの新聞や、社内報にも広告を取る日本などとは大変な違いである。

ボリショイ劇場で「カルメン」 道ばたには話に聞いたとおり、真冬というのにアイスクリームの屋台が出ている。日中でも−10℃という寒さの中で、なぜアイスクリームを食べながら歩くのか。訊いてみると「なァに、あまり寒すぎるからアイスクリームの方が暖かいんです」という答えが返ってきた。本当だろうか。

モスクワでは、その夜ボリショイ劇場のオペラ「カルメン」を見せてもらった。ソビエトの誇るこの劇場は、正面に大理石の巨大な円柱が立ち並ぶ古代ギリシア風の建物で、内部には深紅の絨毯が敷きつめられ、丸天井から下げられたシャンデリアと金色の飾りに映える5層の桟敷席は、文字通りの豪華けんらんたる造りである。

時間を飛びこえて、何百年か前の宮廷時代に戻ったような気分で、舞台の正面、前から2列目の席を与えられ、待つほどもなく、すぐ前のオーケストラ・ボックスからビゼー作曲の軽やかなうちにも悲劇的な恋の運命を暗示する序曲がわき上がった。やがて、これも赤と金の糸で織った緞帳が重々しく上がると、舞台はもう南スペインのタバコ工場の前。女工や竜騎兵やジプシーが行き交い、子供たちが駆け回る広場であった……。

革命前のボリショイ劇場は、上流階級の社交場だったという。その面影は今もあって、幕あいのロビーに出てくる観客も正装し着飾った人が多い。そこでシャンペンを飲み、キャビアのサンドイッチをつまみながら談笑する人びとを見ていると、人間はどこの国も同じだという気がしてくる。つまり、われわれの頭の中にある共産主義国家ソビエト連邦のこわばったイメージは遠く消えていくのである。

厳寒の飛行場で気絶寸前 深夜までオペラを観た翌朝早く、ソチに飛んだ。ソチは黒海沿岸の温暖な気候に恵まれ、ソ連随一の観光地である。といって、私の場合は観光旅行ではない。夕方にはまたモスクワに戻るという忙しい日帰りの旅だ。

出発はモスクワ郊外のブヌコーボ空港から。ターミナルビルの中央ホールは大きい割に薄暗く、空港というより大きな汽車の駅のような感じである。

ソチまでの案内をしてくれるアビアエクスポルトのK氏に、ルートマップと時間表がほしいと頼んだら、探してはくれたものの結局手に入らなかった。もちろんないわけではあるまい。しかし機密だから渡せないいうのか、一人一人の乗客に渡すような無駄なサービスは初めから考えてないのか、それはわからない。

さて、ターミナルを出てバスで飛行機のそばへ行ったとき、恐るべき経験をした。われわれの乗るTu-154の搭乗口にかけたタラップが少しずれていたため、係員がバスを降りた乗客をその場に待たせてタラップの下についた車の運転席に乗りこんで掛け換えを始めたのだ。

無論、それ自体は何でもないことだが、なにしろものすごい寒さで、おまけに風が強い。バスはすぐにターミナルの方へ戻ってしまったので、カチカチに凍りついた雪の上にものの2〜3分も立たされたであろうか。

バックをしたり横に切り替えたり、上げたり下げたり、なかなか搭乗口に合わないタラップの作業を見ているうちに、体中がしびれて息が詰まりそうになった。もう少しで窒息か気絶するかもしれないと思う頃、ようやくタラップの位置が決まったが、機内に入ってもしばらくは歯の根が合わない状態で、体の大きな周囲のソ連人も私ほどではなかったかもしれぬが、かなりこたえたようだった。

やがて機内が満席になり、駐機場から牽引車に引っ張られて広い場所に出たとき、今度は驚くべき光景を目にした。というのはこの寒さのために翼面も胴体も窓も、飛行機全体に薄い氷が一面に張りついていたのだが、1台のトラックが近づいてきて荷台に積んだ大きなタービン・エンジンの排気ガスをこちらに向かって噴きつけたのである。

途端にさっと氷が溶け、窓ガラスの見通しも急に良くなり、このトラックが飛行機の周りを一周すると、氷は完全に溶けてしまった。ほかの国でも寒いところではこんな乱暴な出発手順があるのだろうか。

常夏のソチでグルジア料理 さて、モスクワから1時間50分でソチに到着。緯度は北海道の旭川と同じくらいだが、もはや雪はどこにもない。春雨のような細かい雨が暖かく降っており、空気もどこかやわらかく、植物の緑がまことに美しい。

ここは冬でも気温が氷点下に下がることはないという。したがって先にも書いたようにソ連随一の観光保養地で、黒海の東海岸に沿って140キロ、幅3キロの帯状の地域が多数のサナトリウムで埋まり、その規模は同時に26万人を収容できる宿泊設備を有する。

サナトリウムといっても、いわゆる結核療養所のようなものではない。実際は公営のホテルというべきで、美しく近代的な建物が波打ち際に立ち並ぶ景観はアメリカのワイキキやマイアミをもしのぐほどである。

シーズンは3月から12月まで。年間350万の人々がここで休暇を楽しみ、うち25万人は外国人。海水浴シーズンには派手なビーチ・コートやビキニ・スタイルの女性があふれるという。また「火の水」と呼ばれる温泉も多く、リウマチなどの湯治にも適している。

さらに、ソチはグルジア地方の西の端に当たり、その気候から作物や果物が豊富である。空港長にご馳走になったグルジア料理は東洋風の天然の味を生かしたくせのない味付けで、特産のワインと共に、こたえられない美味であった。

パリの古跡 翌朝早く、モスクワからアエロフロートの最新型イリューシンILー62Mでパリに向かった。キャビン内部は濃いえんじ色の絨毯とうす鼠色の壁に、青いシートの色調が落ち着いた雰囲気で前後の座席ピッチも非常に広い。

数えてみると、客席数はファーストクラスが左右4席の7列で28席。エコノミーが左右6席の17列で102席だから、合わせて130席。設計では180人乗り程度を基準としているはずだから、ピッチ間隔が広くて気持ちが良い。パリ便らしい贅沢でもある。

パリではヘリコプター・メーカーを訪ねる合間に観光バスに乗った。イヤホンを耳に当て7ヵ国語の選択チャンネルのうち「日の丸」のボタンを押すと、車の進行に合わせて日本人の女性アナウンサーの声が聞こえてくる仕組み。

チュイルリー公園の前を出発して4時間。「シャンゼリゼから凱旋門を見通すこのコンコルド広場で、ルイ16世、マリーアントワネットをはじめ、1,000人以上の人々がギロチンにかけられ、断頭台の露と消えました……」

そんなフランス革命やナポレオンの物語を、古跡を目の前にしながら聴くのはまことに興味深く、ここでもまた時間を飛びこえたような感覚に陥ったのである。

(西川 渉、『航空ジャーナル』誌(1975年7月号)掲載)

【追記】

上の文章だけでは、なんだか贅沢な旅行をしているようだが、実は1978年の成田新空港の開港をひかえ、都心部からヘリコプター便を飛ばす計画を進めていた。その使用機を、西側製品の半値以下で買えるソ連のミルMi-8大型ヘリコプター(乗客28席)と想定し、ソチで飛んでいるMi-8定期便の運航状況を、当時の朝日ヘリコプター尾崎稲穂社長のお供で見に行ったのである。

のちに、われわれは実際にMi-8を購入したが、旅客輸送に使うには西側の耐空性基準に適合しないところが多く、ソ連側も輸出前にエンジンの手直しまでしたり、技術者を日本に派遣して細部の改修にあたるなど、きわめて誠意ある対応をしてくれた。

それでも操縦席から見た視界が基準に合わないとか、機内の通路幅がせまいとか、全部で数百項目の指摘を受け、最終的に1年ほどかかって10項目程度まで絞ることができたけれども、日本の航空局も頑迷で、とうとう旅客輸送の許可は出なかった。といって、この巨体を放置しておくわけにはゆかず、きれいな内装や座席を外して3トン積みの物資輸送に使い、大いに重宝したものである。

西側メーカーからは、いずれ故障が頻発し、部品補給もままならず、ろくに飛べないだろうと揶揄されたが、実際は過酷な重労働にもかかわらず、故障はほとんどなく、1980年から94年までの15年間、3,000時間近い飛行を順調に続けた。あとで計算してみると、西側同級機にくらべてはるかに安いコストであった。担当整備士からは、1時間あたりの整備費が500円程度だったと、考えられないような話を聞いたこともある。

退役後は埼玉県所沢の航空発祥記念館に寄贈し、長く展示されたが、最近は残念ながら収蔵庫に収められ、普段は見られないらしい。

航空発祥記念館に展示されたミルMi-8

(表紙へ戻る)