<ドクターヘリ10年>

量的拡大から質的充実へ

本稿は月刊『新医療』誌の求めに応じて、今から2ヵ月ほど前、8月下旬に書いたものである。

その要旨は、日本の救急飛行システム、ドクターヘリ事業が始まってほぼ10年、地方自治体の経費負担も1割程度ですむこととなり、1県1機の配備へ向かって拡大の見通しが開けた。これからは質的な課題――安全の確保と要員の充足が重要になるであろう。

ドクターヘリの始まり ヘリコプターによる救急医療システムを、日本では「ドクターヘリ」と呼ぶ。そのドクターヘリが始まってからほぼ10年、今では全国23ヵ所の救命救急センターで医療装備をした専用ヘリコプターが医師と看護師を乗せて飛ぶようになった。

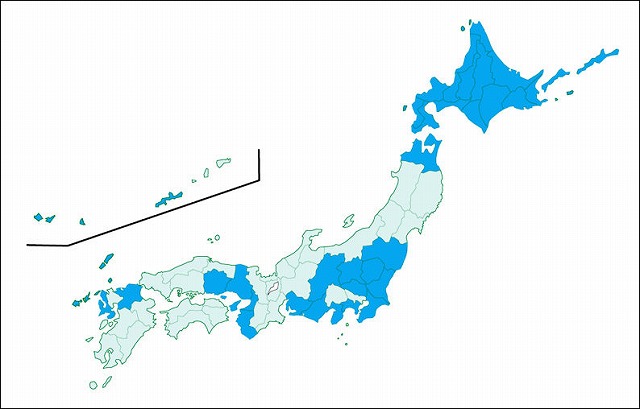

ドクターヘリ普及の状況

2010年9月現在全国19道府県23ヵ所

(制作:クリエイト21)

発端は1999年8月、内閣官房の内政審議室を事務局として設置された「ドクターヘリ調査検討委員会」である。同年10月には厚生省が岡山県川崎医科大学と神奈川県東海大学で「試行的事業」を開始した。これら委員会の審議と実験運航の結果を受けて、本格的なドクターヘリ事業が正式に始まったのは2001年4月1日である。

しかし、こうした過程が全て順調かつ円滑に進んだわけではない。委員会も決して形式的なものではなく、ドクターヘリに反対とはいわないまでも疑問視する委員も少なくなかった。「ヘリコプターのような脆弱で危なっかしいものを使うのは却って危険ではないか」「経費だって高くつくはず」「果たして、それだけの効果があるのか」「自衛隊機を使うべきだ」といった疑問や意見が数多く出された。

筆者も委員の一人として会議に参加していたが、長年ヘリコプターの運航にあたってきたものとして、この空中停止や垂直離着陸という特殊な能力をもった航空機がまだまだ理解されていないことに驚き、かつ残念な思いを深くした。会議の調整にあたった内政審議室の審議官も席上「ドクターヘリが飛ばなければ、私の首がとびます」という悲壮なジョークを飛ばしたほどである。

こうして論議の尽きない委員会は年度を越え、結論が出たのは翌年6月。なんとか収まったのは、並行しておこなわれた実験運航の結果が良かったからで、重篤の患者やけが人を対象とするヘリコプターの機動力により、救急車にくらべて死者は半分近く減少し、全快して社会復帰をした人は2倍以上となった。この数値は今も首相官邸のウェブサイトで見ることができる。

自治体の負担は1割 難産の末に生まれたドクターヘリは、21世紀最初の年度、2001年4月1日から動きはじめたが、その後の生長ぶりも決して良くはなかった。厚生労働省は非公式ながら、ドクターヘリの普及目標を5年で30ヵ所としていた。けれども5年たった2005年度末の拠点数は10ヵ所。目標の3分の1しかなかったのである。

その理由は何か。ひとつは国民一般のヘリコプター救急に対する認知度が低かったこと。もうひとつは費用の問題であった。ドクターヘリの予算は厚生労働省により、ヘリコプターのチャーター料と拠点病院の経費を合わせて1億8000万円弱と設定された。そのうち半分を国、あとの半分を都道府県が出す仕組みである。しかし自治体の方は財政逼迫の折から、予算が組めないとして導入の機運が盛り上がらない。

そこで2007年6月「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」が議員立法によって成立した。これでドクターヘリの法的根拠ができたことになる。

そして2008年11月ドクターヘリ推進議員連盟が発足した。その結果、同年度末には総務省が特別交付税の交付金として、自治体負担分の50%を出すことになった。この交付金は翌2009年度末には80%まで引き上げられた。

つまり、国が9割、自治体は1割の負担でドクターヘリの運用が可能となったのだ。同時に厚生労働省の2010年度予算も2億1000万円に設定されたので、自治体の負担は2100万円程度となる。ここまでくれば「うちのような貧乏県はヘリコプター救急などできません」などとは言っておれないはず。

こうしてドクターヘリは現在、全国19道府県23ヵ所で飛ぶようになった。この10年間にヘリコプターで救護された人は3万を超える。

ドクターヘリに使われている3機種

各県2機ずつの配備が理想 ドクターヘリは、民間ヘリコプター会社から機体のほか、パイロットや整備士などの運航要員をチャーターし、救命救急センターに待機させ、消防本部からの出動要請によって原則2〜3分で医師と看護師を乗せて離陸、患者のそばに着陸してその場で治療にあたるシステムである。

これに対して救急車の場合は、医師が乗っていない。救急救命士だけでは極く限られた応急手当しかできないので、患者の予後や転帰に関してドクターヘリとの間に大きな差異が生じる結果となる。

このようなヘリコプター救急を日常的、恒常的なシステムとして実行に移したのは、世界的にはドイツが最初であった。1970年11月のことで、ちょうど40年前。現在は拠点数72ヵ所である。その一つひとつが半径50km程度の地域を担当しているので、時速200kmのヘリコプターで飛べば遠くても15分程度、平均8分くらいで医師が患者のもとへ駆けつけることができる。ドイツの国土面積は日本の94%程度だから、日本がドイツ並の密度でドクターヘリを配備するとすれば、76ヵ所くらいに相当する。

ドイツと同様、スイスも治療開始15分を基準とするヘリコプター救急体制を敷いている。アルプスを抱える山岳国だから、半径50kmといった地理的な距離ではなく、15分という時間距離を考えた配置で、高山の上でも谷間の奥でも、全国どこでも、わずかな地点を除いて、15分以内に医師が飛んでゆく。拠点数は13ヵ所。国土面積は九州の1割増くらいだから、九州各県に2機ずつヘリコプターを配備したようなもの。日本全体では120ヵ所に相当する。

ほかにもフランス、イギリス、イタリア、オランダ、オーストリアなどで日常的にヘリコプター救急がおこなわれており、これにアメリカやカナダを加えると、拠点数は世界中で1,000ヵ所を超える。

こうした先進事例に対して、日本は今なお遅れた状況にある。各自治体に1機ずつとしてもおよそ50ヵ所の拠点が必要だが、ドイツ並の配備にすれば80機、スイス並ならば120機ということになり、地勢を考えると中間の100機程度が理想といえようか。つまり各自治体に2機ずつの配備である。

競争激化して事故多発 しかし、多ければそれでいいというものではない。アメリカの場合は2009年9月現在、全国714ヵ所で867機の救急ヘリコプターが飛んでいるが、自由競争の原理にもとづくせいか、競争が激化して無理な飛行が増え、事故も多発するようになった。

最近5年間だけを見ても26件の死亡事故が起こり、70人が犠牲となった。とりわけ2008年は9件の死亡事故で死者29人という最悪の事態である。

こうした状況から米国運輸安全委員会(NTSB)は2009年2月、ワシントンに連邦航空局(FAA)やヘリコプター救急の関係者を招いて公聴会を開き、安全施策について40人余りの証言を求めた。

その結果から同年9月、救急飛行の安全について19項目の勧告が出された。その中には訓練の強化、安全管理システムの構築、気象データの入手、低高度空域の管制に関するインフラ整備、夜間暗視装置の活用、自動操縦装置の取りつけなどが含まれるが、注目すべきは公的医療保険――メディケアやメディケイドを管轄する厚生省に対し、ヘリコプター運航者の安全施策の程度に応じて保険金の支払い額に差をつけるよう求めていること。自由競争の行き過ぎは安全を損なうという教訓を制度的に示そうということではないだろうか。

ロンドン市内の至るところに着陸 アメリカの悲惨な状態を横目で見ながら、ロンドンという大都会の中で自由かつ安全に飛んでいる救急ヘリコプターもある。市内中心部に近いロイヤル・ロンドン・ホスピタルの屋上を拠点とする救急機で、「ロンドンはダラスではない」「交通事故は公園の中では起こらない」といった相言葉のもと、ダラスよりもっと過酷な飛行条件にもかかわらず、ピカデリーサーカスの雑踏の中でもトラファルガー広場でも、患者のすぐそばに向かって果敢に降りてゆく。

その安全策は、機長資格をもったパイロット2人が乗り組むと同時に、ロンドン上空の管制官は救急機に最優先の飛行を認め、女王陛下の乗用機にも待機を求める。地上では警察官が交通規制をして車の往来を止め、一般市民もこれに応じて道をあける。そこへヘリコプターが地上の警察官と無線で交信し、周囲の安全を確認しながら進入してくる。機体が着陸するや、乗ってきた医師は直ちに救急治療にあたるのである。

さらにロンドン救急機は夜間飛行をしない。夜間は危険が多いからだが、だからといって何もしないのではなく、高速ドクターカーが待機しており、ヘリコプターと同じ医療スタッフが地上を走ってゆく。夜は交通量が少ないので比較的早く現場にゆけるし、ヘリコプターで飛んできても暗い中で安全な着陸地点を探すのは時間がかかって、高速車との時間差が殆どなくなる。

もうひとつ、ロンドン市内には電線がない。全て地下埋設になっていて、これもヘリコプターの安全上重要なことである。

かくて1990年に始まったロンドン救急飛行は、毎年1,000件を超える出動によって市内の至るところに着陸しながら、この20年間一度も事故を起こしていない。

ロンドン市街地に降りた救急機

HEM-Netの活動 話をドクターヘリに戻すと、厚生労働省の予算では現在の23ヵ所から2010年度末までに28ヵ所という想定になっている。

しかし、拠点数の増加を手放しで喜べないのは、上のような安全確保の問題と要員の不足が懸念されるためである。そこで救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)では、2009年12月からドクターヘリの安全に関する研究を進め、アメリカやドイツの訓練施設も調査しながら、このほどA4版110頁の報告書と提言をまとめた。提言項目は下表のとおりである。

ドクターヘリの安全に関するHEM-Net提言

- 組織トップの安全に関する姿勢の明確化

- 組織内部の意思疎通の緊密化

- 安全教育の標準化と反復訓練の実施

- 外部機関との共同訓練実施

- 安全会議の定期的開外部関係機関、特に警察との通信手段の確保

- 拠点ヘリポートにおける格納庫、待機室の完備

- ヘリコプターの離着陸が可能な道路設計

- ドクターヘリ事業に対する安全監査の実施

- 安全報告の制度化

また要員の不足に関しては、前述のドクターヘリ特別措置法にもとづき、HEM-Netが厚生労働大臣の承認を受けて、ドクターヘリに搭乗する医師・看護師の研修を助成することになった。そのための基金は一般の人びとや団体、法人から寄附を募ることになり、経団連の中にも「ドクターヘリ普及促進懇談会」が設置され、その支援を受ける。研修はこの10月から始まる。

かくて発足から10年を経たドクターヘリは、今や新たな段階にさしかかった。これからは量的な拡大に加えて、質的な充実に向かわなくてはならない。

(西川 渉、「新医療」2010年11月号掲載)

(表紙へ戻る)