<スミソニアン>

ライト兄弟機が展示されるまで

ワシントンの航空宇宙博物館に行くと、中央の大ホールにライト兄弟のフライヤー、リンドバーグのセントルイス魂、初の超音速機ベルX-1,初めて人類を月に運んだアポロ11号などが展示されている。ここが航空史上最も栄誉ある展示の場所であることはいうまでもない。

こうした展示の場所を定め、それぞれの航空機や宇宙船に栄誉を与えるのは、当然のこと博物館そのものだが、その評価が社会的な反発を招くこともある。

近年大きな問題となったのは、広島に原爆を落としたB-29エノラゲイの展示であった。私はスミソニアンの倉庫で復元準備中の同機を見せて貰ったことがあるが、主翼や脚がついてなかったせいか、床の上にじかに置かれた胴体は、意外に小さくて貧弱な感じであった。それに、これが昭和20年8月6日わが国に惨劇をもたらした機体かと思うと、案内してくれたアメリカ人には悪いが、その熱心な説明を身を入れて聞く気にもなれなかった。

しかし、この人の意図は私の気持とは反対に、エノラゲイと同時に原爆投下の悲惨な結果をも併せて展示しようと考えていたらしい。その後しばらくして博物館長が来日したとき、エノラゲイの展示準備は進んでいますかと尋ねたことがある。ところが館長は急に表情を曇らせ、口ごもる風であった。エノラゲイは良いけれども、原爆の悲惨さを示すような展示には反対という政治的圧力が、政治家や在郷軍人会から博物館にかかっていたからである。

この問題については『スミソニアンは何を展示してきたか』(松本栄寿・小浜清子訳、玉川大学出版部、2003年5月25日刊)も触れている。結果として機体だけが展示され、地上の惨禍はみんな隠されてしまった。

このように博物館は単に珍品や宝物を陳列するところではない。その展示品は歴史的、文化的、社会的、政治的な評価を考えたうえで選定される。しかも、博物館だけで選定しても、ときには外部からの反発を受けて、展示を取りやめなければならないことも生じるというのが本書の論じるところである。

その意味で、エノラゲイの展示に関して、私がもう一つ不満だったのは、展示の場所が、昔からの「垂直飛行室(Vertical Flight Room)」を取り払って、そのあとに置かれたことである。エノラゲイのためにヘリコプターの場所まで取り上げられたというべきかもしれない。

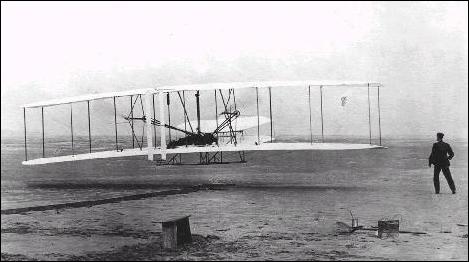

ところで、この本で面白かったのは、ライト兄弟機の展示に関する紆余曲折の物語である。機は今でこそスミソニアン博物館の最も重要な位置に飾ってあるが、初めからそこにあったわけではない。

問題の一つは、これが本物のフライヤー1号機かどうかということ。機体にはオーヴィルの人形が腹ばいになって乗っているため、何だか模型のように見えるが、どうやら本物らしい。詳しい理由は本書を読んで貰うほかはないが、初飛行から十数年を経たのち、偶然と奇蹟によって本物が出てきたのであった。

第2の話題はサミュエル・ラングレーがライト兄弟の2か月前、ポトマック川でエアロドローム機の飛行実験をした。それが人類初の動力飛行ではないかという論争が長く続いたことである。実際は1903年10月7日、機は発射台からまっさかさまに落ち、12月8日の2度目の試みも「数秒後には木と針金と布とパイプの固まりとなって、水上に漂っていた」だけだった。

同じような光景を、われわれ日本人は琵琶湖でおこなわれる鳥人間コンテストで、毎年見ることができる。

にもかかわらず、わずか9日後のライト兄弟の飛行が重視されず、ラングレーの「エアロドロームは、わずかだが飛ぶ資質がある」とされた。実際の飛行には失敗したが、可能性はあったというのである。というのもラングレーがアメリカ科学界の重鎮で、スミソニアン研究所の長官だったからにちがいない。

もともとライト兄弟はスミソニアンから多くの資料を得て研究を進め、実際の飛行に成功した。しかし、ラングレーとの確執によってスミソニアンとの間が険悪になってしまった。

しかも1914年ラングレー機が復元され、相当な距離を飛行した。とすれば、飛行機を最初につくった栄誉はラングレーのものかと思われた。ところが実際は翼弦長が変更されていたり、キャンバとアスペクト比が異なり、キングポストが動かされ、ワイヤが違った翼桁にくくりつかられるなど、翼の構造が大きく改められていた。これではラングレー・エアロドロームが「飛べる」飛行機であることの証明にはならない。

それでもスミソニアンはライト兄弟の初飛行を認めようとしなかった。そのためオーヴィル・ライトは1928年、フライヤーをロンドン科学博物館に貸し出してしまった。

ライト兄弟の初飛行にまつわる話題としては、もう一つ特許の問題が大きい。それはワイヤーを使って上下の翼を左右逆にひねる工夫をした「たわみ翼」と呼ばれるもので、これによってライト兄弟は特許を得た。しかし余りに基本的な特許だったため、多くの飛行機がこれにひっかかって訴訟問題が生じた。この特許によって、飛行機の進歩がおくれたという見方もある。

一方では逆に、エルロンの発明をうながしたともいわれ、のちにエルロンが普及しても、ライト兄弟機では長くたわみ翼が使われ、その後の進歩が止まってしまった。

このあたりの問題について、スミソニアンからは離れるが、宮田豊昭は「ライト兄弟は飛行機の発明者ではなく、操縦の『発見者』なのだ」という見解を書いている。「そもそもご当人たちライト兄弟も発見と発明を混同していた。発明だと固く信じ、特許にこだわり、不幸な晩年を過ごしている。発明なら特許になるが、発見は特許にならない。彼らが勝訴できなかったのは、彼らが確立したものは操縦の『発見』だったからだ。努力が報いられるとしたら、特許ではなくノーベル賞でなければならなかった」

こうした曲折を経て、アメリカの国宝といわれるライト・フライヤーが米国へ戻ることになったのは、ライト兄弟が2人とも死んだ後である。1948年、遺産管理人とスミソニアン当局とイギリス政府の間で話し合いが成立、大西洋を船で送り返された。

スミソニアンに展示されているフライヤー1号機(2002年2月撮影)

機は直ちにスミソニアンに運びこまれたが、それまで大ホールの中央にあったセントルイス魂が後方へ移された。そして1948年12月17日、初めて空を飛んでから45年後の同じ時刻に、兄弟の甥ミルトン・ライト氏から米国民を代表するアルベン・バークレイ副大統領に対し、正式にフライヤーが贈呈されたのであった。

(西川 渉、2003.7.26)

<参考頁>