<講演録>

翔べ、ドクターヘリ

以下は2003年12月12日、「21世紀のヘリコプター事業を考える会」(タクトワン主宰)でおこなった講演の一部である。このほど「ヘリコプター・ジャパン」誌に掲載されたので、ここに再録しておきたい。

本日は「21世紀のヘリコプター事業を考える会」にお招きをいただき有難うございます。お送りいただいたご案内を見ると、「どうなるドクターヘリ」のテーマで講演会がおこなわれ、国会議員の先生方が何人かご出席の上講演をなさるとのことで、これは是非聞きに行かなくてはと思っておりました。

まさか、それを自分がやるとは思わなかったんですが、国会議員の先生や代理の方が今日ここに来ておられるとすれば、是非聞いていただきたい。したがって今日はヘリコプター会社の人はさておき、もっぱら政治家の先生に焦点を合わせてお話をしますので、あらかじめご承知おきください。

まず、政治家の皆さんが日本の救急医療について、どういうふうに見ておられるのか知りませんが、はっきり言って欧米の先進諸国にくらべて、日本のそれは著しく遅れております。医療に関する学問や技術が駄目とは言いませんが、救急体制あるいはシステムが駄目です。そのために交通事故はもちろん、心臓マヒや脳出血などで死なないでいい人が沢山死んでおります。

では、どうすればいいのか。病院の救急施設の充実、救急専門医の増員、救急救命士の増員ならびに教育水準を高めてメディカル・コントロールを確立するなど、さまざまな手を打たなければならない。今やるべきことは沢山ありますが、最も手っ取り早いのがヘリコプターの利用です。

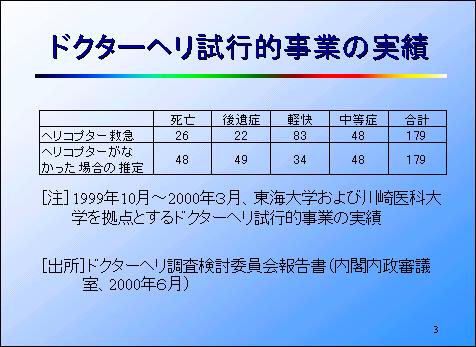

救急医療にヘリコプターを使えば、使わない場合にくらべて、死亡者は半分に減る。逆に、本来ならば植物状態で生涯寝たきりのままになるような人でも社会復帰ができる。その数はヘリコプターを使わない場合にくらべて2倍に増えます。

上の表は、その実際の数字です。1999年10月から半年間の2か所での実験運航ですから、事例数は少ないけれど、明白な効果があらわれています。

2001年4月から本格的な事業がはじまった後は、わずか3年間ですが、いっそう明白な効果がみられるようになりました。目下、この3年間の実績を、もっと厳密に分析する作業が専門医の間で進んでいます。来年3月には公表されるでしょう。

小泉首相の目標、死者半減のための手段は、上述のような病院の充実、医師の増員、救急救命士の教育など時間と費用がかかります。けれどもヘリコプターは明日からでも使うことができます。簡単で、しかも費用はかかりません。それでいて、ここに示すような大きな効果をあげることができるのです。

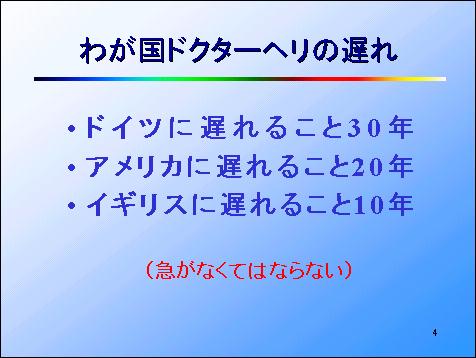

しかし、こんなことは世界の先進諸国では、とっくの昔から行われていました。これらの国にくらべて、日本は著しく遅れてしまいました。先ほど、日本のドクターヘリの実験は1999年、本格運用は2001年度からと申しましたが、諸外国ではここに示すように、ドイツは30年前、アメリカは20年前、欧州で最も遅いといわれたイギリスでも10年前から同じようなことが始まり、発展してきました。

この状況を、こまかく見ると上の表の通りです。それぞれの国で病院を拠点とするヘリコプター救急が始まったのは、ドイツがミュンヘンのハラヒン病院、アメリカがデンバーの聖アンソニー病院、スイスがチューリッヒ大学病院、フランスがパリ郊外のアンリ・モンドール病院でした。イギリスはコーンウォール地域の住民たちが金を出し合って救急ヘリコプターをチャーターし、救急に使うようになりました。病院を拠点とするのはロンドンのロイヤル・ロンドン・ホスピタルが初めてで、1990年のことです。

なお欧州は大体どこの国もドイツにならって15分以内で救急現場に到着することを原則としており、半径50kmくらいが各ヘリコプターの担当範囲となっています。そこへゆくとアメリカは国土が広いせいもあって、上表に見るようにさほど密度は濃くない。しかし絶対数では、350機以上という圧倒的多数の救急ヘリコプターが全米に配備されています。

これらの配備数を日本にあてはめると、どうなるか。この表の右覧に示す通りです。では、日本は今後どのくらいの救急ヘリコプターを配備すべきか。平野の国ドイツと山岳国スイスの中間くらいが日本の理想ではないでしょうか。すなわち80〜90機ということになります。

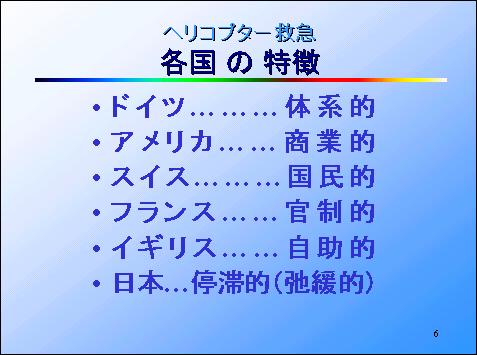

一口にヘリコプター救急といっても、その制度や体制は国ごとに違います。それぞれに国の特徴があらわれていて面白いと思います。

ドイツは半径50kmの円で区切って、全国土の95%以上をヘリコプターでカバーし、医師が15分以内に救急現場に駆けつけるという体制で、「体系的」ということができるでしょう。アメリカは良い意味での「商業的」で、病院経営を考えながらヘリコプターを活用するというもので、結果として毎年25万人がヘリコプターで救われています。

スイスは非営利団体REGA中心です。718万人の国民のうち158万人、すなわち22%が年間30フラン(約2,600円)をREGAに寄付する。それがREGAの基金となり、医療保険なども受け取りながらヘリコプター救急を展開しています。すなわち「国民的」といえるでしょう。

フランスは「官制的」とでもいいましょうか。官僚主導体制ですが、悪い意味ではありません。警察、消防に並んで、SAMUという救急専門機関をつくり、国の費用で民間ヘリコプターをチャーターし運用しております。

そうした諸外国にくらべて、日本は後進的であります。それが言い過ぎだとすれば、いったんは始まったものの進展が止まってしまったわけですから「停滞的」であると言っておきましょうか。ところが、10月末のHEM-Netシンポジウムで、私の話を聞いておられた柳田邦男先生が「弛緩的」という言葉を使うべきではないかと発言された。要すれば「タルンでる」というわけです。

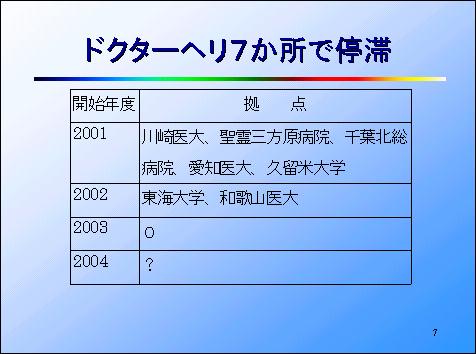

どのようにタルンでいるのか。ここに示す通り、2001年度4月に岡山県倉敷市の川崎医科大学ではじまり、10月から三方原病院、千葉北総病院、愛知医大、久留米大学ではじまった。2002年度は2か所増加した。けれども2003年度は、2か所追加して、合計9か所とする予算が組まれたが増加はゼロだった。

ドクターヘリが始まった当時の厚生省は、5年間で30か所まで普及させるという目標を掲げました。けれども2年間で7か所はいいとして、3年目はゼロ。4年目はどうなるのか。全国7か所でしかおこなわれていないのに、早くも足踏み状態です。外国に遅れるばかりでなく、みずから立てた目標にすら遅れをとりつつあるわけです。

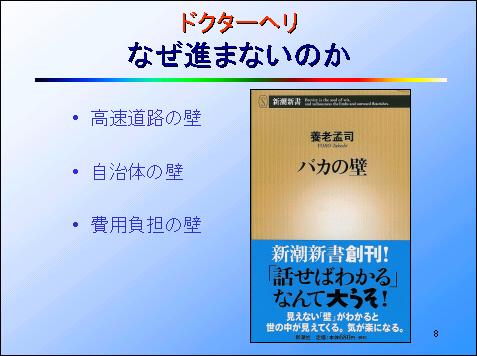

このように、日本の救急医療体制が世界水準から見てはるかに遅れているにもかかわらず、なかなか進まないのは何故か。ドクターヘリが進まない理由は、いくつも考えられますが、ここでは3点にしぼって考えたいと思います。

高速道路の壁、自治体の壁、費用負担の壁です。これらの壁を最近のベストセラーになぞらえるかどうか、私は何も言いませんので、皆さんでお考えください。

高速道路の問題――すなわち交通事故とヘリコプターとの関連ですが、そもそもヘリコプター救急はドイツでもアメリカでも、交通事故が発端でした。事故の怪我人を救い、犠牲者を減らすのが目的だったわけです。

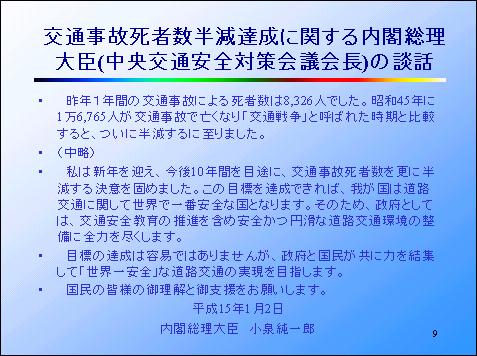

そこで日本の交通事故の死亡者は、2002年(平成14年)年が8,326人と30年間で半減するに至った。これに対し小泉首相は2003年1月2日「交通事故死者数半減達成に関する内閣総理大臣の談話」を発して、今後10年間を目途にさらに半減させるという決意を明らかにしました。また1月31日の施政方針演説でも同様の決意を表明しています。

この談話の中でいう昭和45年は1970年です。先ほど見たように、ドイツのヘリコプター救急がはじまった年です。当時2万人を超えていたドイツの交通事故の死者は20年後の1990年は7千人を切った。すなわち3分の1に減りました。

日本も同じ頃からドクターヘリがはじまり、交通事故に対するヘリコプター救急が本格的におこなわれていたならば、とうの昔に半減どころか、3分の1になっていたはずです。それが30年余の今頃になって半減したといっても決して自慢にはなりません。今後は、ヘリコプターの活用によって5年で半減という目標を立てるべきではないでしょうか。

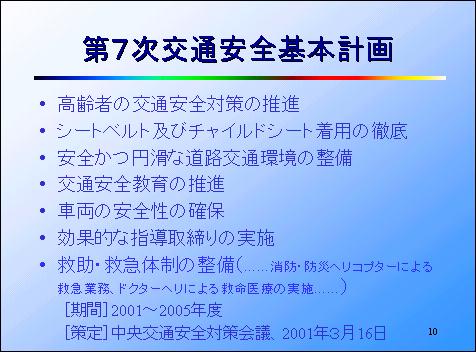

ところが、交通事故に救急ヘリコプターを使うという基本方針は、首相談話の2年前、2001年3月16日に出ておりました。政府が「中央交通安全対策会議を開催し、13年度から17年度の5年間において国及び地方公共団体が実施すべき交通安全施策の大綱を定めた第7次交通安全基本計画を作成した」として、このスライドのような重点施策を策定したものです。

この表の中から「救助・救急体制の整備」に注目しますと、その具体的内容は「救急救命士の養成・配置等の促進、ドクターカーの活用の推進を図るとともに、消防・防災ヘリコプターによる救急業務、ドクターヘリによる救命医療の実施、高速自動車国道のサービスエリア等における緊急離着陸用ヘリポートの整備の推進等を図ること」と説明されています。

ここで初めてヘリコプターが交通安全対策の手段として本格的に取り上げられることになりました。しかし、私に言わせれば、実行が伴っていない。

実行が伴わない実例の一つは2003年6月23日の東名高速玉突き事故です。この写真の通り。この上空写真は、聖隷三方原病院の岡田先生に拝借したものですが、この写真でも明かな通り、事故で炎上している何台かの車があって、その前方左側の路肩でトリアージがおこなわれている。その先の路面は完全にあいているし、対向車線も車が止まっている。これほど広々したところに、ヘリコプターが着陸できないはずはないし、よく言われるような二次災害の危険も考えられない。飛来したパイロットも、着陸は可能だったと後に語っています。

しかるに、医師を乗せて現場上空に飛来した2機のドクターヘリは、1機が11分、もう1機が7分間のホールドをさせられたあげく、道路面には着陸できず、土手下の空き地に着陸しました。

そのためヘリコプターの着陸地点まで、道路から担架にのせた怪我人を大勢の手でガードレールを越え、高い土手を降りて、何百メートルも運ばなければならなかった。医師がせっかくヘリコプターで駆けつけていながら、応急治療がはじまったのは長い無駄な時間がたってからのことです。応急手当てを受けた患者はヘリコプターや救急車で搬送されたが、17人中4人が死亡しています。

このような一刻を争う緊急事態に、なぜ道路公団がいちいち着陸の是非を判断するのでしょうか。むろん公団職員が現場にいるわけではないので、具体的な地形や道路の状況が分かるはずはない。にもかかわらず、どうすれば迅速な判断できるのか。初めから否定的な結論が出すためではないのでしょうか。

それにしても、人の命を無視してまでヘリコプターの着陸を拒否するのは何故か。二次災害が起こったときの責任を取りたくないのであれば、初めから警察や消防に判断をまかせたらどうか。そうでなくても、救助に駆けつけた現場の指揮者が判断するのが普通でありましょう。

もっと違う理由があって、高速道路は公団の私有物ということかもしれません。私有の土地や建物ならば、他人の無断侵入は許されないでしょう。けれども道路は公的な資金でつくった公有物ではないのでしょうか。その公的資産を国民のために有効に運営するのが公団の任務です。したがって路上で事故が起こり、人命が危険にさらされているときに、救急ヘリコプターの着陸がいいとか悪いとかいうことはできないはずです。

それができるとすれば、救急車やパトカーが入ってくるのにも公団が許可を出しているのでしょうか。あるいは料金を払って入ってくるのでしょうか。逆に、これらの緊急車両が認められるのであれば、ドクターヘリも消防本部の出動要請を受けて緊急に飛んできたのであります。

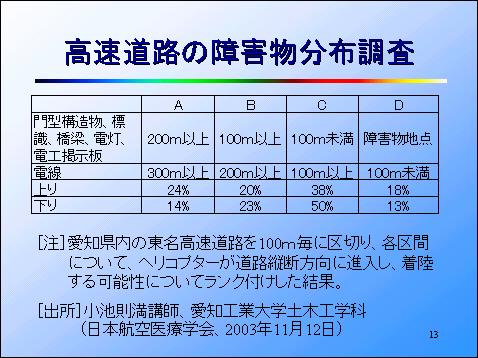

高速道路は、それほど着陸が難しいわけではない。先日の日本航空医療学会でも、道路の上にかかる陸橋、門型構造物、照明灯、遮音壁、植え込みなどの実態をこまかく調査した結果、道路の長さにして半分くらいは着陸可能だろうという研究発表がありました。

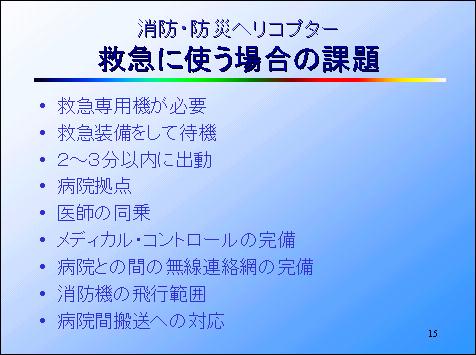

つぎは自治体の壁です。近頃よく聞くのは、地方自治体がドクターヘリを導入しようとすると、先ず防災ヘリコプターを活用せよといわれるらしい。たしかに一理はあるが、いうまでもなく消防車と救急車は別物です。

救急車が出払っているとき、咄嗟に救急救命士が消防車に乗って出動する。それは結構ですし、また有効です。しかし、だからといって消防車だけで救急システムをつくることはできません。こんな考え方は、消防車があるから救急車は要らない、消防車だけで救急業務をまかなうと言っているようなものです。

だからといって、消防・防災ヘリコプターで救急をするなということではありません。しかし、やるからには、それなりの体制を整える必要があります。理想としては、消防機関の中に救急専用機を置くことです。それができないのであれば、今の防災機に救急装備をつけて待機し、出動要請があれば数分で飛び立てるようにする必要があります。救急車でも秒を争って出場するではありませんか。

待機の場所も病院が望ましい。そのうえで出動の際は医師が同乗する。さもなければ、メディカル・コントロールを徹底させる必要があります。そのためには教育訓練を深め、病院の医師と消防ヘリコプターとの間で常に話ができるような無線ネットワークを整備するなどの体制づくりが必要でしょう。

出動範囲も、消防ヘリコプターだからといって特定市内などの行政区域に限定するのではなく、県全体をカバーするようでなければなりません。望むらくは、時間距離にして15分程度の範囲ならば、県境を越えて飛ぶような体制にすべきでしょう。

こうした体制が不備のままで、名目だけ消防・防災ヘリコプターで救急業務をするというのは、地域住民の命を軽視するものではないでしょうか。現に出動までの時間がかかり、出動回数も2002年は2,068回で、1機平均30回しかなかった。このままではドクターヘリがあった場合にくらべて、死者の数は倍増し、重傷から社会復帰のできる人は半分になりかねません。言い過ぎかもしれませんが、救急死者の半数は死なずにすんだかもしれません。

消防・防災機を救急に使うからには、中途半端ではなく、きちんとした体制をととのえてください。そうでなくては、迷惑するのは住民です。あるいは、そういう中途半端な体制と患者さんとの間にはさまって苦労する現場の消防隊員の人たちです。現状は患者さんを泣かせ、現場隊員を困らせるだけです。

もうひとつ再確認をしなければならないのは自衛隊機と民間機は別物ということです。わが県は自衛隊や米軍が駐留し、タダで飛んでくれるから救急専用機は不要という考え方があります。

しかし、そこにはいくつかの問題があります。第1に、自衛隊は自衛隊法第3条(自衛隊の任務)に定められているように、外敵の「侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」としています。たしかに第83条には「災害派遣」の定めもありますが、これは大災害が起こって民間手段だけでは手に負えなくなったときに出動するのであって、最初から出動するわけではありません。

つまり、本来の任務ではないからこそ、県知事から防衛庁長官への出動要請が必要なのです。もしこれが第一義的な任務ならば、いちいち知事の要請がなくても出動できるはずです。現状は、知事から長官への要請に手間と時間がかかって、とても日常の緊急対応には適しておりません。

第2に装備の内容が異なります。自衛隊機は必ずしも救急装備をしているわけではないし、機内の騒音も激しい。防衛戦争が目的だから、そのための重装備をしている。したがって民間機よりもはるかに高価です。

自治体からすればタダで飛んでくれるというが、国民全体からすればいずれも税金です。ある自治体にとって、目先の出費は少なくてすむかもしれない。けれども国全体から見れば、同じことをするのに高いものを使うことになる。それも本来の目的とは異なる目的外の仕事に、わざわざ高いコストをかけて使うわけです。

要するに、ドクターヘリや救急専用機の代わりに消防・防災機や自衛隊機を使うのは、救急車の代わりに消防車や戦車を使うようなものです。むろん咄嗟の間に合わせに使うのは良いでしょう。けれども消防車や戦車という臨時の手段をもって、日常的、恒久的な救急システムをつくることなどできよう筈がないのであります。

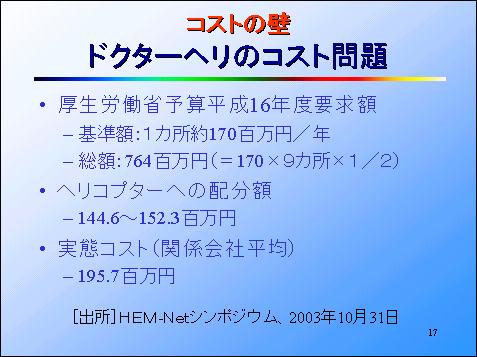

日本のドクターヘリは、今のところ、ここに示す通り公的経費によってまかなわれています。国と自治体が半分ずつ出していますが、自治体の財政困難な折から、なかなか普及できないでいます。

しかも、今の予算基準額は、ヘリコプター運航費の実額を満たしていません。つまりヘリコプター会社の赤字のもとにおこなわれているわけです。

こういう現状では、普及しないどころか、長続きもしないと思います。

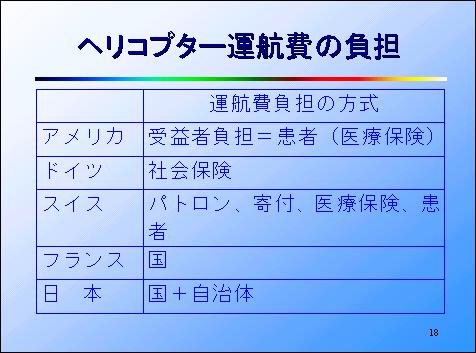

そこで外国のコスト負担の方式を見ると、この表の通りです。

アメリカは受益者負担、フランスは国費でまかなわれ、ドイツは社会保険です。私は、これらの折衷案として、固定費に相当する部分は公的費用。燃料費、整備費、飛行手当などの変動費に相当する部分は健康保険などの社会保険で負担するようにしてはどうかと思います。

コストの問題に関連して、ドイツのヘリコプター救急は1990年代末期から2000年にかけて、拠点数が全国50か所前後、出動回数が1か所千件余り。私などは、この体制でほぼ完成したのかと思っていました。ところが、その後わずか2年間で再び急増したのです。

その背景にあるのは何か。やはり保険制度がうまく機能しているからではないでしょうか。つまりヘリコプターの運航費が、日本でいう健康保険を中心とする各種の社会保険や医療保険によってまかわれているためです。

ヘリコプターの運航費が保険から出ることになれば、飛べば飛んだだけの収入が上がるので、増加の誘因が働く。もとより実際は、無駄な支出を防ぐために何らかの規制を設け、無用の飛行には保険金が出ないといった評価の条件をつけておく必要があるし、ドイツでも保険の査定はきびしくおこなわれています。また救急ヘリコプターの運航が認められている企業や団体も、きわめて少ない。各州政府のきびしい審査を受けて、それに合格しなければならないからです。

システムがうまく機能するかどうかは、いうまでもありませんが、基本となる制度がきちんとできているかどうかにかかっていると思います。それをつくるのも政治家の先生方の役割でしょう。

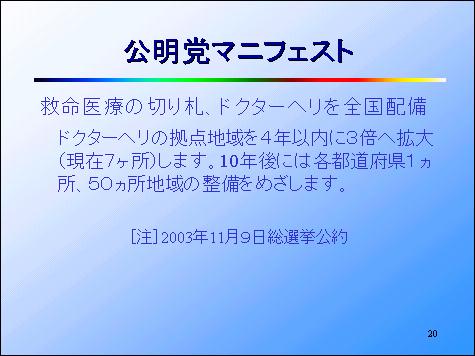

公明党は去る11月9日の総選挙で、マニフェストに、この表のような公約を掲げました。これで選挙に勝ち、与党でもありますから、是非ともドイツに劣らぬ、日本独自のすぐれた制度を具体化し、公約を実現していただきたいと思います。

(西川 渉、『ヘリコプター・ジャパン』2004年2月号掲載)