<ヘリコプタージャパン>

米ヘリコプター救急の安全問題

双発機と単発機の安全性 アメリカ航空医療協会(AAMS)の主催する年次大会AMTC2010が去る10月なかば、フロリダ州フォトローダーデイルで3日間にわたって開催された。その会場で公表されたADAMSデータベース(Atlas and Database of Air Medical Services)2010年版によると、アメリカの救急ヘリコプター数がついに900機に達したらしい。拠点数は731ヵ所とのことだが、これに過去のADAMSデータをつけ加えると、表1のような規模拡大ぶりが見られる。

[資料]ADAMSデータベース各年

年 拠点数 機体数 2004 546 658 2005 614 753 2006 847 792 2007 664 810 2008 699 840 2009 714 867 2010 731 900

このデータベースは2004年に創設されたもので、そのときの拠点数は546ヵ所。以来6年間に185ヵ所増の1.3倍になった。また救急ヘリコプター数も6年前の658機が1.3倍強となっている。

これら救急ヘリコプターは単発機が多い。アメリカの救急機は日本のドクターヘリと異なって単発機も使われる。同じADAMSデータベースの集計によると2009年5月現在では総数850機のうち単発機は456機(54%)、双発機394機(46%)であった。

今回のAMTC大会でも、ベル・ヘリコプター社は34機の救急ヘリコプターの受注を発表したが、そのうち3機が新しいモデル429双発機だったのに対し、あとの31機が206Lや407といった単発機である。

むろん単発機だからといって安全性が低いというわけではない。けれども必然的に双発機より小さくならざるを得ない。したがって搭載量が少なく、そのために計器飛行などの安全装備が取りつけにくくなって、天候急変に見舞われたり、夜間飛行に際しては不利になる。

とりわけ飛行中にエンジンが停まった場合、単発機はすぐにオートローテイションに入って不時着しなければならない。その場合、救急飛行のように低空を飛ぶことの多い任務では、広くて安全な不時着場を探す余裕がない。双発機ならば残りの片発で多少の時間は飛び続けることができる。

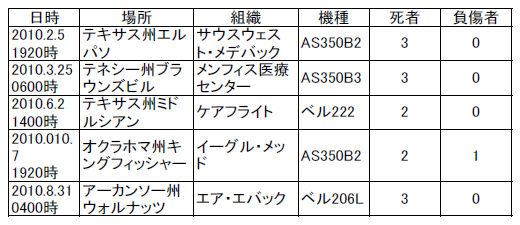

ちなみに今年、アメリカでは下表のとおり、8月までに救急ヘリコプターの死亡事故が5件発生し、そのうち4件は単発機であった。それも夜間または明け方の時間帯ばかりである。母数が少ないので、これだけで結論を出すことはできないが、過去何年かさかのぼって多数の事例を分析すれば、何らかの傾向が見えてくるかもしれない。

米救急ヘリコプター2010年1〜8月の死亡事故

[資料]米NTSBなおカナダのヘリコプター救急は、北方に位置することから気象条件にも余り恵まれないことを勘案し、機体も人間(パイロット)も計器飛行が可能であることが条件。そのため全機が双発で、死亡事故は皆無である。日本のドクターヘリも、ほぼ同じような考え方をとっている。

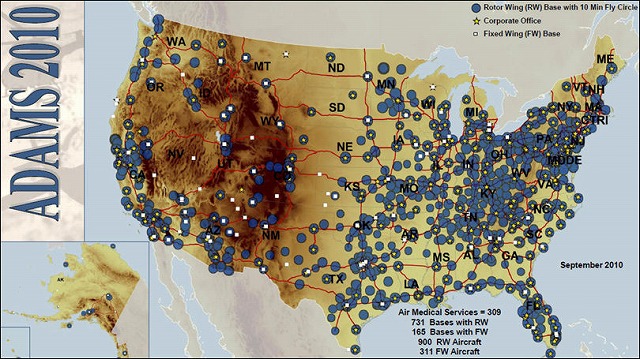

新しい法律案で安全強化 アメリカの救急拠点は下図のように配置されている。各拠点は円形で示されているが、円の大きさはそこに配備されたヘリコプターの機種によって異なる。つまり各ヘリコプターが10分で飛んでゆける範囲を示したもので、速度の速い機種は円も大きくなるという芸のこまかさが見られる。

実際は出動要請から離陸までに3分程度、現場で着陸場所を選んだり安全を確認するのに2分ほどかかるので、各円の大きさは要請から現場到着までの時間が最大15分くらいの範囲を示すといってよいであろう。

このようにアメリカのヘリコプター救急は近年、急速に拡大してきた。2000年頃は400機未満だったはずで、この10年間に2倍以上にふくれ上がったものと思われる。

その結果、競争が激化し、事故が多発するようになったことは周知のとおり。これに業(ごう)を煮やした米運輸安全委員会(NTSB)は2009年2月ワシントンに41人の関係者を集めて公聴会を開いた。そのことは本誌「ヘリコプタージャパン」2009年5月号でもご紹介したが、公聴会の結果は同年9月、NTSBから連邦航空局(FAA)に対する改善勧告となった。

この勧告は2010年10月、FAAの新しい法律案として公表された。その項目は下表のとおりだが、2011年1月までこの案に対する意見を求めており、それらを勘案したうえで実際に法律として施行されることになっている。

救急飛行に関するFAAの新しい法規案

- 医療スタッフ同乗の飛行は、運航クルーの飛行制限時間や休養時かなど、旅客輸送に適用されるパート135の規定にしたがっておこなうこと。

- 10機以上の救急ヘリコプターを運航する会社は、運航管理センターを設けること。

- 救急ヘリコプター運航会社は「飛行前リスク分析プログラム」を実施すること。

- 医療クルーに対し、安全ブリーフィングをおこなうこと。

- ヘリコプターの救急飛行条件を見直し、VFR最低気象条件、気象予報士のいない空港およびヘリポートにおけるIFR飛行条件、VFR進入要領、およびVFR飛行計画を改正すること。

- 機長は計器飛行資格を有すること。

- ヘリコプター用の地形衝突警報装置(HTAWS)および軽量飛行記録装置(LARS)を装備すること。

難しくなる飛行料金の回収 米ヘリコプター救急のもうひとつの特徴は、大きく2種類の運営形態が見られる。一つは病院拠点のシステムで、大病院が救急装備をしたヘリコプターをチャーターし、敷地内に待機させておいて救急現場に向かうもの。日本のドクターヘリと似ているようだが、ヘリコプターに乗りこむのはフライトナースやパラメディックで、医師はほとんど乗らない。それでもメディカル・コントロールによって、現場に行ったナースやパラメディックに相当程度の救急治療が認められているので、救命効果をあげることができる。

もうひとつの運営形態はヘリコプター事業会社が独自に拠点を設け、その地域の救急センターからの要請によって現場へ飛ぶもの。この場合、ヘリコプター会社はみずからナースやパラメディックを雇用し、顧問医師のメディカル・コントロールの下で現場治療にあたる。

したがって救急治療費や飛行料金などはヘリコプター会社みずから回収しなければならず、病院からチャーター料を貰えばすむのと違ってさまざまな困難を伴う。というのは患者の加入する医療保険会社へ代金の請求をするわけだが、保険約款に定められた支払い条件や金額がそれぞれ異なって複雑をきわめる。

おまけに救急患者が医療保険に入っていればまだしも、無保険者も全米で4,600万人――人口3億人余の15%以上も存在する。その場合は患者個人に直接請求することになり、金額が大きいだけに回収不能となることも少なくない。こうした状況も、ヘリコプター救急の競争を激化させ、無理な運航によって危険を招く要因のひとつとなっている。

大企業ならば安全か 急拡大をしてきたアメリカのヘリコプター救急は、今や年間25億ドル(約2,000億円)規模の事業となった。しかし、ほとんどが上場企業ではないため、財務内容などは公表されず、実態も分かりにくい。

そこで救急専用機の保有数から上位10社を見ると、下表のとおりとなる。今アメリカの救急ヘリコプターが900機とすれば、この10社だけで全体の85%以上を保有することになり、上位5社で6割近く、3社で半分以上の市場を占めることになる。

しかも、この10社の間だけでも規模の差が非常に大きい。最大規模のエア・メソッドは、10位のイーグル・メッドに対して格差25倍であり、9位のリーチ社に対して20倍に近い。このイーグル・メッドは表2に見るとおり、今年事故を起こしているが、小さいから危険で、大きければいいというわけではない。規模第2位のエア・エバックも表2の中に見られる。

言い換えれば、小さい会社は未熟であり、大きく育ちすぎると総身に知恵が回りかねるのかもしれない。とすれば、どのくらいの規模が安全上適切なのか。

そもそも規模と安全は関係ないのかもしれず、本稿は結論の出ないまま終わらざるを得ないが、安全の問題はどの切り口から見ても、つかまえるのが難しいということであろう。

しかしアメリカの安全問題は、拡大過程にある日本のドクターヘリにとっても決して無関係ではない。あらゆる観点から備えておく必要がある。

(西川 渉、ヘリコプタージャパン、2010年10月号掲載)

(表紙へ戻る)