<負けるための戦争論>

勝ってはいけないわけ

負けるが勝ちという言葉がある。日本人なら誰でも知っている。その平易な、子どもの喧嘩をなだめるだけの言いまわしを国家戦略にまで昇華し、証明したのが『戦争に勝ってはいけない本当の理由』(シモン・ツァバル著・藤井留美訳、バジリコ社刊)である。

この本は比喩の毒と皮肉のトゲを隠しもつと同時に、古来いくつも書かれてきた戦争論のパロディにもなっている。訳書の発行が2003年の8月15日――日本の負けた日であるのも偶然ではなかろう。というのも、The White Flag Principle(白旗の原理)という原著の表題が示すように、本書は勝つためではなく、負けるための戦争論だからである。

なぜ戦争に負ける方が良いのか。繁栄につながるからである。そのことは戦後の日本が実証し、多くの日本人が気づいている通りである。しかし日本人以外は余り気がついていないのかもしれない。だからこそ、こんな本が書かれるのであろう。

1945年9月、降伏文書調印のため米戦艦ミズーリ号に到着した

重光葵外相を初めとする日本政府代表団

戦争の勝敗を決めるのは負けた側

戦争は勝ってはならない。負けなければならない。しかし負けるのは簡単ではない。その難事を如何に上手に実践するか、それが本書の主題である。

先ず、戦争の勝敗はどのようにして決まるのだろうか。勝ったと思った方が勝利宣言をすれば、それで決着するのか。ゲームや選挙ではあるまいし、そんな単純なものでないことは、イラク戦争におけるブッシュ米大統領の宣言で見たばかりである。

戦争当時国のどちらかが一方的に勝ったといっても、相手が認めなければ、今のイラクのようにゲリラ戦がつづく。勝負はまだついていないのである。このことは半月余り前の本頁にも書いた通りで、むろん本書を手にする前であった。

そこで本書によれば、戦争の勝敗を決めるのは勝った方ではなくて、負けた側である。当時国のどちらかが負けを認めたとき初めて勝敗が決まる。敵の戦力を如何に大量に消耗させても、捕虜や武器を如何に大量に獲得しても、ましてや相手国に乗りこんで占領しても、戦争に勝ったことにはならない。

第2次大戦中、日本軍はハワイやマレー沖で米英の軍艦を大量に撃沈し、マレー半島やフィリピンで大量の捕虜をとらえた。しかし、戦争には勝てなかった。相手が負けを認めなかったからである。逆に、最後の段階で日本がポツダム宣言を受諾し、負けを認めて矛を収めたことによって戦争が終わった。

つまり「勝利を決めるのは敗北」なのである。「敵の同意や協力なしに自分だけでできるのが敗北である。反対に敵の敗北か降伏が必要で、自分だけではできないのが勝利である」

しかし実際は、戦争をしていて負けを認めるなど、滅多にあることではない。お互いが勝ちをゆずらず、あいまいなままで続いてゆく。第2次大戦における日本のような、模範的でいさぎよい負け方は、誰もができるわけではない。

とりわけ砂漠の中で生きてゆかねばならないイスラム社会のようなところでは、いさぎよさをもって美学としていたのでは、過酷な自然環境や異民族の入りまじった中で生きてゆくことはできない。そこから民族の粘り強さが出来上がったのであって、イラクやパレスチナなどの悲劇もそこに発しているのである。

戦死者は勝った方が多い

これらの例に見るように、どちらも負けを認めぬまま、いつまでも紛争が続くと、戦争当事国は甚だしい消耗を強いられ、最後に勝負がついてもへとへとになってしまう。その結果、勝ったとされる方がむしろ消耗の度合いは大きい。

たとえば、本書によれば、1807〜1813年のナポレオン戦争では、向かうところ敵なしだったナポレオン軍の戦死者は合わせて132,000人。オーストリア、イギリスなどの相手国は97,000人だった。ところがナポレオンが負けはじめた1813〜1814年の間、ナポレオン軍の戦死者は61,000人、相手国は91,000人と逆転する。

日露戦争でも勝ったはずの日本軍は71,000人が戦死、負けたロシア軍は60,000人だった。同じく第1次世界大戦では、戦勝国フランス、イギリス、イタリア、ロシア、アメリカなどの戦死者が480万人、負けたドイツ、オーストリア、トルコが265万人。そして第2次世界大戦も勝った連合国は3,623万人が戦死、負けた枢軸国(日本、ドイツ、イタリア)の犠牲は半分以下の1,450万人である。

このように、戦争に勝つためには大きな犠牲を払わねばならない。しかも勝ったからといって、領土を取り上げたり、捕虜をつかまえてきて奴隷のように使ったりすることはできない。それどころか敗戦国の復興のために新政府や議会をつくり、新しい法律をととのえ、選挙を管理し、食糧、水、医薬品を送りこみ、道路、橋、住宅、学校などをつくってやらねばならないのだ。

負けた方は感謝の表明くらいはするかもしれぬが、実際は自分たちのことだけを考えていればいいし、占領下でも満ち足りた暮らしができるのである。無論このことは、日本も体験ずみである。

ナポレオン

負けるのが目的だった湾岸戦争

1990年サダム・フセインの始めた湾岸戦争は負けるのが目的だった、と本書は解釈する。というのは、本書の原著は1972年ロンドンで初版が出版されており、イラク大使館員がそれを買ってフセインに送ったからだ、と。狡猾なフセインは本書によって負ける方が有利であることを知り、アメリカに占領して貰うことで崩壊寸前の経済、社会を立て直そうと考えた。

そのため地上戦が始まるや直ちに降伏しようとしたが、アメリカの方も勝ってしまうと後が厄介というので攻撃を取りやめ、さっさと退却してしまった。やむを得ずフセインはイラク国民向けの演説で大勝利を宣言したが、そのためにますますイラクの窮状は広がった。

当時ブッシュ大統領は何故イラクを徹底的に叩かなかったのかという疑問の声もあったが、時のホワイトハウスも本書を参考にしていたに違いない。それから10年余、親の心子知らずともいうべきブッシュ・ジュニアは浅はかにも第2次湾岸戦争に突っ込んだ。そして一方的に勝利宣言をしたものの、その後の状況は本書の説く通り、勝ったと称する方が苦労を背負い込むことになった。のみならず、世界的にも負けた方に同情と援軍が集まり、勝った方は横暴、非道、無理、無体などと非難され、次々とゲリラ攻撃を受けながら、戦争に勝ったがために選挙には負けるだろうと予想されるまでに追いこまれたのである。

敗残兵ではない。イラク戦争の途中で休憩する、

れっきとしたアメリカ軍の地上部隊。

戦争に勝つのはやっぱり大変だ。

降伏の作法

というわけで、戦争に勝ってはいけない。何とかして負けなくてはならないというので、本書の降伏論が展開される。詳しくは、この本を読んでもらうほかはないが、たとえば降伏の仕方には3段階がある。第1段階は個々の兵士の戦術的な降伏、第2段階は軍隊としての戦略的な降伏、最後は戦争終結のための国家的な降伏である。

個人的な投降は両手を上げて敵の前に出て行く。肘の内側とわきがそれぞれ直角になるように腕を曲げ、手のひらを開いて敵に見せながらゆっくりと歩く。敵から4〜5mのところまで近づいたら立ち止まり、腕をさらに高く上げ、身じろぎもせず、感情を押し殺し、ひたすら相手の出方を待つ。この1〜2分間が降伏のクライマックスで、そのとき何も起こらなければ降伏は成功したと思ってよい。

しかし、ここに至るまでに、敵が降伏を認めなければ、両手を上げて出て行った途端に撃ち殺されるかもしれない。あるいは降伏が成功しても、そのあとは捕虜虐待を受けるかもしれないし、強制労働をやらされるかもしれない。それでも、個々の不幸はあるにしても、国家としては負ける方がよい。

白旗のつくり方

戦略的な降伏は、戦場にいる部隊全体が降伏することである。その合図は白旗によっておこなうが、咄嗟の場合に大きな白い布が戦場にあるとは限らない。そこで、これまでの戦争マニュアルには白旗を用意して戦場にゆけなどとは書いてないはずだが、本書はちゃんと用意しておき、いつでも降伏の意思が相手に伝えられるようにしておくべきだとする。

白旗の準備がなかったときは、ありあわせの白布を棒の先にくくりつけることになるが、こちらの意思が正確に相手に伝わるようでなければならない。うす汚れた股引などを使っても、果たして効果があるかどうかは分からない。

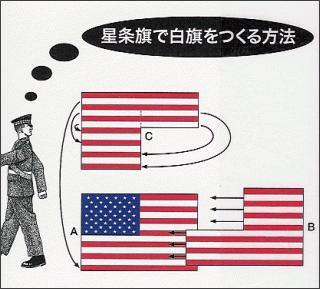

そんなときは国旗を改造するのがよい。日本軍ならば赤い日の丸をくり抜けば、たぶん白旗として認められるだろう。アメリカ軍はちょっと厄介だが、複数の星条旗を使って、赤白のストライプから赤い部分を切り捨て、相互に櫛の歯のようになった白い部分をはめこんでゆけば1枚の白旗が完成する。

パロディか本気か

という具合で、皮肉と揶揄が真面目な筆法で書いてあるため、読んでゆくうちに、パロディなのか本気なのか分からなくなってくる。もっとも本書と同じことを本気で考えていたのが日本社会党で、かつての委員長はソ連が攻め込んできたら、みんなで降参しようと言ったことがある。何というバカな奴かと思ったが、今から考えると、その先見の明にはまこと感服のほかはない。

本書の著者もイスラエル人だから、パレスチナとの紛争をいさめるために、半分くらいは本気なのかもしれない。

さらに、心ならずも勝ってしまったらどうするかなどの詳細理論もあって、初めはパロディかと思って読んでいたが、読み進むにつれて、そのあたりがこんがらかってくる。それにしても、刺激と示唆に富んだ奇妙な面白い本である。

(西川 渉、2003.12.25)

![]() 参考サイト(アマゾン書店のレビュー欄へ)

参考サイト(アマゾン書店のレビュー欄へ)