FAAは先にも述べたように、防災ヘリコプター・マニュアルの作成に当たって18件の事例調査をおこない、その具体例に則して災害時の行動規範を編纂した。その事例研究の中から、今回は航空事故の救援にたずさわったヘリコプターの活動ぶりを見ることにしたい。そのような事例を、FAAの報告書では別表に見るように3件取り上げているが、ここではエア・フロリダ90便がポトマック川に突っ込んだ事故のもようを見てみよう。

この事故はきわめて悲惨な事件として、多くの人びとの記憶に残っている。1982年1月13日夕刻、ワシントン・ナショナル空港を飛び立ったエアフロリダのボーイング737が、離陸後上昇できないまま、凍結したポトマック川に墜落した。同機には乗客74人と乗員5人が乗っていたが、氷の割れ目から助かったのはわずかに乗客4人とスチュワーデス1人だけで、救助はいずれもヘリコプターによるものだった。

このときのUSパーク・ポリスの献身的な行動は、テレビの生中継によって全米に放送され、ヘリコプターがどれほど有効なものであるかを劇的に実証して見せた。しかし5人を助けたとはいうものの、やがて、そのヘリコプターが充分な救命装備をしてなかったことが批判の対象となった。いわば危機管理ができていなかったのである。

といって実際の救助に当たった2人の乗員が責められるべきではない。事実、この2人はのちに国際ヘリコプター協会(HAI)から表彰されたが、警察としてはもっとしっかりした災害対策を整えておくべきだったという批判である。

もう少し詳しく事故の顛末を見てみよう。この日ワシントン気象台は午前11時に強風注意報を出すと共に、午後も雪が降り続き、ときどきみぞれが混じると予報した。午後2時、気象状態の悪化が予想されたため、連邦政府は職員に対し早めに退出してもよいという指示を出した。このため道路には40万人の通勤者がいっせいにあふれ出し、午後3時には市内および近郊の道路で車の渋滞がはじまった。

午後3時59分、エアフロリダ90便、ボーイング737旅客機はナショナル空港のコントロール・タワーから離陸許可を受けた。機は北西方向へ向けて離陸したが、ポトマック川にさしかかったとき急速に高度を失い、14丁目の橋の上で6台の車をひっかけた後、川の中に墜落した。川面には厚さ13〜20センチの氷が張っていたが、墜ちてきた飛行機によって粉々に砕かれた。このとき車の中にいた4人も死亡している。

飛行機の墜落は、目撃者も多く、ラジオの臨時ニュースによってすぐに全市の知るところとなった。市内各地の消防署から消防車と救急車が出動した。午後4時15分、消防隊員や救急隊員が現場に到着してみると、凍結した川の中で沈みかかった飛行機の尾翼に6人の遭難者がしがみついているのが見えた。すぐに助けなければならない。氷の水の中に放っておけば、彼らは体温が下がり、体力をなくして死亡することは明らかだった。

しかし打つ手はなかった。川岸から20〜30m離れた生存者の方へロープが投げられたが、いずれも届かず、失敗に終わった。そこにはボートもなかったし、遠くから救援の船を頼もうにも、凍結した川を上ってくるには、砕氷船があったとしても何時間もかかったであろう。

このとき気象条件はさらに悪化しつつあり、気温はマイナス7℃、視程は1.5マイルを切っていた。

USパーク・ポリスが事故の発生を知ったのは午後4時11分であった。直ちに救急ヘリコプターを現場に飛ばし、水中の生存者を救出することになった。ヘリコプターにはパイロットと救急隊員の2人が乗ったベル206小型機である。

雲高は300フィートしかなかった。視程も悪く、ヘリコプターは降りしきる雪の中を現場に向かった。現場のありさまを上空から見ると、旅客機の胴体は完全に沈み、わずかに尾翼だけが水面から出ていて、そこに6人がしがみついていた。辺りには氷の破片と一緒に、おびただしい鞄、ハンドバッグ、衣類、紙きれなどが浮いていた。残りの乗客は機内に閉じこめられたまま、冷たい水の中で息絶えたのであろう。

ヘリコプターは危険を承知で、水面すれすれまで降下していった。ときどきスキッドが氷の破片にぶつかって、機体がぐらついた。それでも、まず1人の女性をロープの先につけた浮輪につかまらせて川岸に引っ張った。22才の女性であったが、岸辺近くになって握力を失い、水中に引き込まれそうになった。そのとき岸辺で見ていた男性が川の中に飛び込み、女性を引っ張って泳ぎ、岸辺に引き揚げた。待ちかまえた医師が直ちに応急手当にあたったが、そのときの体温は27℃にまで下がっていて、心臓停止の寸前であった。

次の遭難者も浮輪につかまったところを川岸に引っ張ってゆかれた。しかし誰もが冷たい水の中で腕の力をなくしており、ロープだけで引っ張るのは非常に困難であった。救急隊員は、低くホバリングをしているヘリコプターのスキッドの上に立ち、背中でドアを抑えながら、生存者を水中から引っ張り上げるといったこともおこなわれた。

こうして5人が引き上げられたけれども、最後の救助作業は美談と悲劇に終わった。というのは、6人目の中年男性はヘリコプターからロープが差し出されるたびに、それを人に譲ったのであった。そして5人の救出が終わり、最後にヘリコプターがその人のいたところに戻ったとき、そこにはもう誰もいなかった。ヘリコプターはむなしく、水面を探し回るだけであった。

ところで、FAAの調査報告書を読みながら、危機管理の問題からはやや離れるけれども、この事故がインターネットでどのように扱われているかを調べてみた。いくつかのサイトが見つかったけれども、そのひとつが事故の経過と原因について簡単に触れている。

それによるとエアフロリダ90便の機長と副操縦士は比較的若いパイロットであった。空港は1時40分に閉鎖され、滑走路の雪かきがおこなわれた。雪かきが2時半に終わるのを見越して、エアフロリダ機は乗客の搭乗を開始、2時半に74人の全員が乗り終わった。

その直前、機長は地上作業員に機体に降り積もった雪を落とすよう依頼した。しかし、除雪作業がはじまった直後、タワーから空港の再開はもっとあとになるという連絡があり、作業も中止された。

30分後、再び雪を払いのける作業がはじまって、3時10分に終了した。地上の作業班からは翼の上に「わずかなほこり程度」の雪がのこっているだけという報告があった。しかし、雪はまだ降りつづいていた。3時23分エアフロリダ90便の離陸許可が出た。

ボーイング737はゲートを離れようとしたが、地上に積もった雪のためにタイヤが滑って牽引車(タグ)の力ではプッシュバックができなかった。そこで機長はスラストリバーサを1分半ほど噴かしたが、それでも機体は動かなかった。そのためもう一台のチェーンを巻いたタグを呼び、ようやく誘導路に出ることができた。

エアフロリダ機は、その前を行くニューヨーク・エアDC-9の後について滑走路へ向かった。しかし離陸したのは空港再開後16番目で、機体の除雪から50分が経過していた。

この間に何があったのか。後でボイスレコーダーを調べた結果、副操縦士がエンジン始動のチェックリストを読み上げ、「アンティ・アイス」と言ったとき、機長が「オフ」と答えていることが判明した。そしてDC-9の後方で待っている間、機長は同機の排気を利用して自機の氷を溶かそうとしたらしい。確かにそれは有効だったが、吹き飛ばされた氷は機体の後方に付着して、再び凍結した。そこは、もはや防氷装置のない場所であった。

もうひとつ奇妙なことは、離陸の直前、機長と副操縦士が、エンジン計器の指針がおかしいと話し合っていることである。その原因について、副操縦士の推測は「DC-9の熱い排気ガスにあたって、EPR(エンジン圧力比)のゲージが実際よりも低く指すようになったのではないか」というものだった。

たしかに離陸直前には正常に戻ったらしく、副操縦士の計器を読み上げる声は「EPR2.04、Vワン138kt」と録音されている。そして144ktのV2に達したので、副操縦士はスロットルを前方へ押し、一杯になる直前、離陸EPRの計器が2.04を示した。しかし、後でエンジン音のスペクトル分析をしたところ、実際のEPRは離陸操作の間中1.70程度しかなかったらしい。また、エンジン・ディアイス・システムのスィッチもオフになっていたことが判明した。

のちに、EPRの表示が実際よりも高かったのは、コンプレッサーの吸気圧プローブに氷が張りついていたためであることが分かった。副操縦士も計器の異常に気づき、何度か「おかしい」という声を発している。しかし原因にまでは思い至らず、計器表示のままにスロットルをセットしたため、実際の推力は弱く、正常な離陸ができなかった。

そのため離陸滑走がはじまって45秒後、機が離陸速度に達すると不意に機首が持ち上がった。機長の「落ち着いて」という声と同時に、失速警報が鳴った。機長は「前、前」と叫び、副操縦士は失速を防ぐために機首を下げた。事故調査の結果、このとき主翼前縁とスラットに氷が張り付き、それが突然の機首上げの原因となったことが分かった。

しかし、副操縦士は明らかに、エンジン出力は正常で最大値に達していると思いこんでいた。というのは、それから30秒間、スロットルは一度も前方へ動かされていないのある。そのため北へ向かって地面を離れた737は、すぐ左へ旋回し、そのまま凍てついたポトマック川へ突っ込んでいった。

ボイス・レコーダーに残った最後の言葉は、「機長、降下しています。機長!」「分かってる」という声だった。

もうひとつ、私はインターネット上に『ヒーローたち』という頁を見つけた。それによると、このときワシントンを襲った雪嵐は10年来のひどいものだったらしい。そこから太陽の照り輝くフロリダへ向かうのがエア・フロリダ90便だったのである。客席でもコクピットでも、乗員5人を含む79人の話題はフロリダの天気ばかりであった。

だが到着したのは、暗く冷たい水の底であった。その中から乗客5人とスチュワーデス1人が浮かび上がり、わずかに水面に突き出た尾翼につかまって助けを待った。

ようやくのこと警察のヘリコプターが到着する。先ず目にはいったのは50歳くらいの頭のはげた男性で、立派な口ひげをたくわえていた。しかし彼は、命綱を投げるたびに、それを誰かほかの人へ譲るのである。そして自らは、ついに助かることなく、名も名乗らぬまま暗い水底へ沈んでいった。

ヘリコプターに乗っていた救助隊員は、のちに「こういう人は、ほかの大事故でも見られるかもしれない。しかし私は、これほど大きな自己犠牲の精神にあふれた人を見たことがない」と語っている。

このとき助けられたスチュワーデスは、水の中でジェット燃料が目に入って何にも見えなくなり、寒さのために意識も薄れかけていた。それでも辛うじて、ヘリコプターの投げた命綱につかまって氷の水面を岸辺近くまで引きずられてきた。しかし、ついに握力をなくし、綱から手が離れ、水中に沈みはじめた。そのとき川岸で見ていた通りがかりの青年が氷の川に飛び込み、彼女のそばへ泳いでいって引き戻してきたのである。

これらの5人を助けたヘリコプターの乗員2人も勇敢な行動をした。スキッドが水面に触れるのも構わず、悪天候の中で遭難者を引っ張り上げた。

「こうした献身的な人びとがいなければ、人類の未来は荒涼たるものであろう。われわれの社会の将来も個々人バラバラで、夢も希望もなくなるであろう」と、『ヒーローたち』の著者は書いている。

さて、危機管理とヘリコプター・マニュアルの話に戻るが、この事故によって米国の首都ワシントンには危機管理体制がなく、防災計画が不充分であることが露呈した。大災害が起こった場合の救急医療チームがどのような行動を取るのか、病院ではいかなる準備をするのか、文書による規定はどこにもなかった。さらにUSパーク・ポリス、首都警察、アーリントン警察などの連邦警察と地方警察、また消防と救急隊など、さまざまな機関がてんでんばらばらに行動し、無線周波数は各個独自のもので、相互の交信もできないような状態だった。

もとよりヘリコプターの緊急利用などは誰も考えていなかった。幸い、エアフロリダ機の事故に出動したパーク・ポリス機のパイロットと救急隊員は経験豊かなベテランだったし、プロ意識が横溢していたために、何とか5人を救出することができた。しかし、これは自らの危険をかえりみない献身的、英雄的、個人的な貢献であって、組織的、総合的な防災計画や危機管理によるものではない。

ヘリコプターの装備も批判の対象となった。確かにヘリコプターは、この事故における唯一のきわめて有効な救助手段であった。しかし海難救助に使うような救難用ネットがあれば力つきた遭難者を一時に2人ずつすくい上げることもできたはず。6人目の人も死なずにすんだのではないか。それにキャビン・ドアがスライディング式になっていれば、飛行中も開け放したまま固定できるので、救急隊員はもっと救助に専念できたであろう。

そこで、事故から2年近く経った1983年12月21日「首都圏の救難に関する相互協力計画」が警察と消防の間で調印された。この中にはヘリコプターを活用する条項も含まれており、ヘリコプターの装備も改められた。

こうしてエアフロリダ機の救出劇は、米国首都圏の危機管理強化のきっかけとなった。同時に多数の犠牲者の命と引換えに、救難手段としてのヘリコプターがいかに有効であるかを全米に知らせる結果となったのである。

(西川渉、98.9.20)

【後記(98.9.23)】

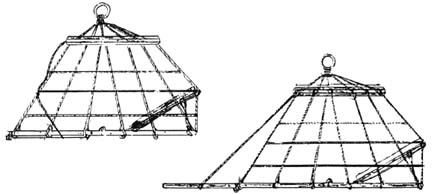

水の中の遭難者をヘリコプターで救助するには、さまざまな方法がある。ここに取り上げたポトマック川のエア・フロリダ機の悲劇で、もしもヘリコプターに救助用のカゴがあれば6人目の人も死なずにすんだであろうという、そのカゴはたとえば次図のようなものが考えられる。

この救助ネットは1人乗りから10人乗りまであって、ヘリコプターの搭載能力に合わせて装備する。ネット自体の重さは10人乗りでも32kg。直径1.5mで、1,134kgの搭載能力がある。

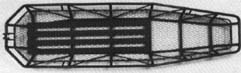

また遭難船の甲板などから動けなくなった怪我人を寝かせたままヘリコプターへ引き上げるためには、次図に示す担架のようなネットもある。救助隊員が下に降りて行き、患者をこの上に寝かせて、ヘリコプターまで引っ張り上げる。これは山岳遭難者の救助にも使うことができる。

こうした救急用具はインターネット上でもたくさん公開されているであろう。上の二つの詳細はベル社のホームページで見ることができる。今や、パーク・ポリスの教訓によって、ほとんどの警察や消防のヘリコプター航空隊がこうした救急用具をそなえるようになった。

![]() (「防災救急篇」目次へ戻る) (表紙へ戻る)

(「防災救急篇」目次へ戻る) (表紙へ戻る)