<本の栞>

中国人の本性 『中国人の本性――歴史・思想・宗教で読み解く』(副島隆彦・石平、徳間書店)は、日本人が嫌いな日本人と中国人が嫌いな中国人との対談である。以下、前者を著者Jと呼び、後者を著者Cと呼ぶことにしよう。

テレビの討論番組などでは時々、中国人の論者が出てきて、当然のことながら本来の立場から「日本の歴史認識は間違いだ」「もっと反省せよ」などとののしる場面を目にする。しかし本書の著者Cは本国でどんな仕打ちを受けたのか、日本に留学し亡命して日本の国籍を取り、たとえば国家主席の習近平について、権力は強大だが「何の権威もない『皇帝もどき』のもの」とする一方、日本の天皇については「伝統に基づく最高の地位と最高の品位を保ちながら、日本国の守護神として悠然と鎮座されている」と、日本人でも言わぬような讃辞を真面目に奉呈するほどの人物である。

2013年7月31日刊

対する著者Jの方は「日本の偽善的な、アメリカの手先になっている人々が大嫌い……中国のほうが偽善がないという点で偉大で素晴らしい」と「中国人の偉大さ」をたたえる。

たとえば鎌倉時代、中国からやってきた亡命知識人たちが「当時の大思想や最高級の政治思想」を日本にもたらしてくれたにもかかわらず、「日本人はそのような理解をしない」。「日本人は『日本民族のほうが偉い、素晴らしい、立派だ』と言って、勝手に尊大に歴史解釈をして」いる。「こうした日本人の自分勝手な自己賛美は、張りぼてで中身が伴って」いない。そのうえ「中国から最高級の亡命知識人たちが日本にきたという真実を……隠そうとしている」といった見方をする。

さらに この人のいう日本人の無能ぶりは、たとえば織田信長を暗殺したのも明智光秀すなわち日本人ではなく、「おそらく本能寺から100メートルくらい離れた南蛮寺という寺から、スペインの大砲部隊が放ったナパーム弾のような大砲で一気に焼き殺された」のだという破天荒な推理になる。

さらに日露戦争では、日本がロシア艦隊を撃滅したというが、「日本海海戦は実際には、東郷平八郎や秋山真之らが指揮してはいなかった。イギリス海軍の将校たちが実戦の指揮をしたのです」「イギリス海軍の大佐クラスの、もう名前も全部わかっていますが、いちばん優秀な将校が4人きていました」

もっとも、そんな「表に出してはいけない裏側の歴史」すなわち作り話にも似た『稗史』(はいし)を「語ると、日本国内ではなぜかすごく嫌われます」という断りがつく。

歴史上の問題ばかりでなく、最近のことについても「日本の知識人階級は、1999年から起きた日本の金融危機……(を)自分の脳で自覚できていない。……日本の知識人階級の状況は、このように恐ろしい限りです。新聞記事にそれらしきことは書いていますが、系統立って全体を理解している人は非常に少ない。大企業のサラリーマンは立派な恰好をしているだけで、大学時代に何の教育も受けず、脳は空っぽです。日本の大学教育はゴミクズです」「日本の大学教授の90%は無能です」と切り捨てる。

とはいえ、この本の内容は、2人の著者が日中関係の問題を歴史的、地理的に驚くほど広く深く語り合ったもので、なかなか要約できるものではない。ここでは2人の話題に上った挿話の中から面白いところを、いくつか断片的に拾うことにしよう。

そのひとつ、今の北京語(普通語)は本来、清朝の満人貴族たちの話し言葉であった。それを、著者Cによれば「マンダリン」といい、満大人とか満州語を指す。清朝が隆盛をきわめたのは日本の江戸時代と同じ頃で、300年ほど続いた。その中で康煕帝や乾隆帝といった優れた皇帝が出て「歴史上、版図が最大で世界的にいちばん力を持った時代」をつくり上げた。ところが彼らは満州人であって、漢人ではない。中国全土を立派に治めたのはマンダリンの清朝だったのだ。

その清朝がなぜ衰退したのか。「北方遊牧民族との戦いに明け暮れ……南のほうに対する配慮や警戒を怠り……その間隙をぬって……ヨーロッパ白人が入りこんできた。……それで孫文たちが決起して……辛亥革命を起こし、中華民国をつくった。私はどうも孫文たちの背後には外国勢力がいたと見ており、孫文を信用していません」というのが著者Jの見解である。

著者Cも「孫文ははっきり言って,中国の知識人ではありません。孫文は西洋の文化を学んで、西洋の政治システムで中国をつくり直そうとしました。孫文は中国で高く評価されすぎていると思います」と同意する。

だがマンダリンすなわち満州語だけは残り、今や北京語として中国全土に普及した。その話し言葉と簡体字を普及させたのは毛沢東である。もっとも毛自身は湖南省出身のため「一生、北京語を喋れませんでした」というオチがつく。

天安門に掲げられた毛沢東(2010年7月、筆者訪中時の写真)

その毛沢東が確立した中国共産党による支配体制の中で、高級幹部にのし上がってゆくにはどうすればいいか。「共産党の幹部になるには……上に取り入って共産党の仕事に精を出せば出世できます」と著者Cはいう。しかし現状はそうだが、この体制がいつまで続くか。ソ連共産党が崩壊した例から見ても、長続きするのは難しいのではないか。

そこで著者Cは「中国は連邦国家にするのが望ましい」という考え方を提示する。かつて鄧小平は「これほど大きくなった中国を統治するのに、民主主義では大混乱に陥る」といったが、共産党の専制や独裁も難しい。そうだとすれば、欧州連合(EU)やアメリカ合衆(州)国のように、域内をいくつかの国や州(state=邦)に分け、ゆるい独立国から成る連邦国家にする。そうすれば無理に「農村戸籍」で人民を縛りつけ、共産主義で統制する必要はなくなり、もっとおおらかで貧富の格差の少ない国が実現するのではないか。

しかし現実は逆である。「中国の人口はほんとうは17億人ぐらいいる……1億人単位で人口が増え続けている」。その人口増加によって消費が増え、需要が生まれる。それを背景として経済活動が活発になった今「最先端、最高技術はもはや全て中国が握った」と著者Jは考える。「宇宙通信技術や電波も、携帯電話のアイフォンも、今や中国でしかつくれない。アメリカでもつくれない」「将来、パナソニックもトヨタも中国に買収されるのではないか……アメリカは買う力がもうありません。いくらアメリカが世界一の帝国を誇ってもやがて衰退していきます」。つまり世界は今後、中国の一国支配に向かうというのが著者Jの信念である。

とすれば、中国共産党が日本を占領するのではないかという日本人の心配は、現実の問題となる。したがって「国際戦略としての『日米同盟』は日本にとって何よりも重要」と著者Cはいうのだが、それに対して著者Jは「日本に駐留している米軍をさっさとアメリカに撤退させるべきだ」と主張する。そんなことをすれば、本当に「中国が攻めてきて、尖閣諸島くらいは手に入れるでしょう」。なぜなら「尖閣諸島を取ってしまえば、習近平は鄧小平を超えた偉大な指導者になれるからです」と著者Cは反論する。

こうして2人の著者は、日中の立場が逆になったような、どちらが日本人でどちらが中国人か分からぬような議論を展開してゆく。そのうえで著者Cみずから「ちなみに最近、私も中国で……『売国奴』扱いされています」と笑ってみせる。

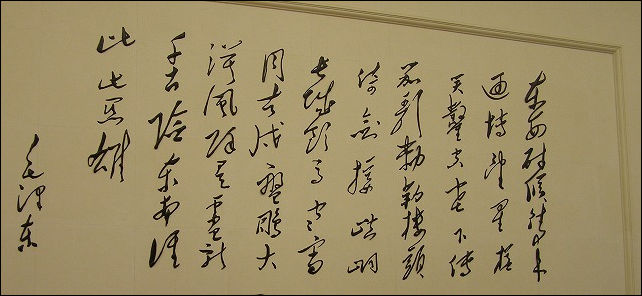

人民大会堂の一室に掲げられた毛沢東の書

意外に細く優しい文字である。(2010年7月)

こうした論議の果てに、著者Cが中国の波乱の歴史を要約するが、これが簡にして要を得ている。「中国は3回、大きな侵略に遭いました。一つ目が1206年のモンゴルの襲来で宋王朝が倒れたこと。二つ目が1644年に明が滅んで満州人が清王朝を立てたこと。そして三つ目は共産主義革命です」。この中で「中国の歴史にとっていちばん犠牲が大きかったのは、毛沢東の共産党革命だったと思います」

「清王朝は確かに中国を支配しました。しかし、康煕帝や乾隆帝などは中国の伝統文化を積極的に取り入れました。……満州人の清王朝が入ってきたことによって、むしろ中国の文化の断絶が避けられたといえます」

「モンゴルが襲来して建国した元王朝も、せいぜい90年間の支配」だったが、「本来の中国の伝統が途切れたのは、なんといっても毛沢東の時代です。毛沢東は徹底的に中国の文化や伝統を破壊し、しかも中国の士大夫や郷紳(ごうしん)などの階層を壊滅させました。郷紳というのは日本でいえば素封家のような地方の財産家です。王朝が替わっても中国社会を長く支えてきたのは郷紳でした。毛沢東はこれらの地主階級を徹底的に弾圧して、なくしてしまったのです。このために中国の文化が破壊されました」

これに対する著者Jの言葉。「ああ、やっぱり石平さんは中国を深く愛しておられるのだ」

著者2人の立場が逆転したり戻ったりしながら、中国の歴史、思想、宗教を語り合って、中国人の本性と日本人の本質を明らかにしてゆく、はなはだ面白い本である。

天安門広場に建つ人民大会堂

夏というのに、あたりは排気ガスのため

薄いもやがかかっていた(2010年7月)

北京の大通り

4年前はまだPM2.5といった言葉はさほど知られていなかったが、

遠方は大気汚染のかすみがかかっている。(2010年7月)中国に関して、最も面白かった本

(毛沢東は中国最後の盗賊皇帝だったとする)(西川 渉、2014.4.14)

(表紙へ戻る)