ヘリコプター救急の効果

――『トラウマケア』を読む(2)――

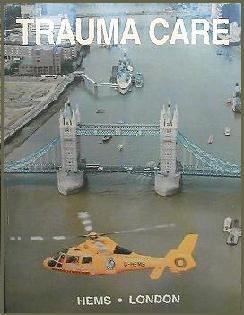

(本の表紙)

厚生省の「ドクターヘリ試行的事業」は昨年10月にはじまったものだが、今年3月までにみごとな成果を上げた。わずか半年間で、ヘリコプター救急の救命効果を実証してみせたのである。その成果を見る前に、まずロイヤル・ロンドン・ホスピタルのヘリコプターによる救命効果がどうなっているか。先月に続いて『トラウマケア』(外傷治療)を読んでいこう。

生死を分けるのは時間

救急医療において救命効果を高める要因は何か。本書の編著者、リチャード・アーラム博士は次のように書いている。

「英国では毎年およそ15万人が交通事故や転落事故で大怪我をする。そのうち15,000人が病院到着前もしくは到着して間もなく死亡する。こうした事故による死亡の主因は、実際の怪我よりも、迅速な治療ができないことによる場合が多い」

つまり、生死を分けるのは時間である。いかに名医でも、いかに立派な病院でも、手遅れではどうすることもできない。救急医療こそはまさに時間との闘いであり、そこにヘリコプターの存在意義が出てくる。

では、ヘリコプターを使えばどの程度の効果があるのか。それを統計的、科学的に数字によって立証するのは必ずしも簡単ではない。というのも、救急ヘリコプターの出動そのものが人為的な判断ではじまるからである。たとえば交通事故が起こった場合、ごく一般的に考えて、重症者が出たときや多数の死傷者が発生したような大事故でなければ、ヘリコプターの出動指示は出ない。

したがってヘリコプターが出動したときの死亡率は、どうしても高くなる。逆に救急車は、小さな羽虫が耳の中に飛びこんだだけでも出動する。そのため統計的な処理をすると死亡率は非常に小さくなる。だからといって救急車だけで十分ということにはならない。

そこでヘリコプターの救命効果を客観的に検証するため、ロイヤル・ロンドン・ホスピタルでは膨大なデータベースを構築しつつある。この病院はヘリコプター救急を開始して以来、毎年1,000件以上の出動実績を重ねている。10年以上を経過した今では約1万件の事例が存在する。しかもデータの取りこみにあたっては、単なる生死だけではなく、個々の患者の症状から治療の経過、退院後のクォリティ・オブ・ライフ(QOL)、さらには過去の病歴まで勘案する。

そうした基本的なデータを使い、ときにはヘリコプターを使っていない他の病院の事例に照らしつつ統計処理をするといった作業によってヘリコプター救急の効果が検証されつつある。

死亡率と後遺症

本書『トラウマケア』に取り上げられた最初の事例はごく簡単な統計だが、ヘリコプター救急(HEMS)のはじまった1990年8月から95年3月までの間にロイヤル・ロンドン・ホスピタルへヘリコプターで搬送された1,000人の患者の実態を調べたものである。この4年半の間に、ヘリコプターは4,750回の出動をしたが、全体の4分の3以上は他の専門病院へ運んだり、救急車に託したりして、ロイヤル・ロンドン・ホスピタルへ搬送された患者は1,000人であった。

この1,000人は、男性が725人で平均年齢34.6歳、女性が275人で39.2歳だった。受傷の原因は交通事故が574人、転落事故が175人、刃物や銃の襲撃を受けたもの112人、自傷78人、落下物に当たったもの23人、機械によるもの15人、その他23人となっている。

こうして現場で救急治療を受け、ロイヤル・ロンドン・ホスピタルで集中治療を受けた1,000人のうち、帰宅できた人は530人、ほかの病院へ転院した人は240人で、あとの230人が死亡した。死亡率が高いように見えるが、もともとヘリコプターの出動は重症者を対象として出動しているためであろう。

このとき、もしもヘリコプターがなければどうなったか。この統計はそこまで触れてはいないが、本書の中のもう一つの論文がヘリコプターを使っていない別の病院の救急治療の実績と比較している。

それによると、ロイヤル・ロンドン・ホスピタルでは1991年から96年にかけて、5年間にヘリコプターで搬送された救急患者のうち、ISS(Injury Severity Score:外傷重症度スコア)が16以上の重症者は627人であった。この人びとをISS=16〜24、25〜40、41〜74の3グループに分けて死亡率を見ると、低い方の二つのグループはヘリコプターのない病院の事例と余り変わらない。

ところが、重症度スコアの高いグループは死亡率が80%台で、ヘリコプターを使わなかった病院では90%台になっている。言い換えれば、ヘリコプターを使うことで、死ぬべき人の1割くらいが死なずにすんだのである。

同様に、生還した患者の後遺症についても、3か月後、6か月後、1年後の状態が検証されている。その尺度は、食事、入浴、トイレ、衣服の着替えから徒歩や階段の昇降などに及ぶ身体的な運動機能と、人との会話、計算、記憶といった精神機能の2種類である。

その結果、ヘリコプター救急を受けた患者はISSが16以上の重症者であっても、1年後には85%の人が運動機能を取り戻し、83%が精神機能を取り戻していることが分かった。

ただし、このような大勢の人について退院後長期の追跡調査は、ほかの病院ではなされていない。したがって、ヘリコプターを使わなかった場合の予後については今のところ比較対照のデータがない。

頭部外傷患者の予後

上のような重症者は3割以上が頭部に外傷を受け、ほとんどが意識不明の状態にあった。そのような意識レベルがGCS(Glasgow Coma Scale:グラスゴウ・コーマ・スケール)7以下という低レベルの頭部外傷患者209人について、ヘリコプター救急の結果を見ると表1の通りとなる。

|

・ |

|

| |

|

|

|

| |

|

死 亡 |

107 |

51% |

36% |

|

植物状態 |

1 |

0.5% |

6% |

|

重度の障害 |

15 |

7% |

16% |

|

中程度の障害 |

31 |

15% |

16% |

|

良好快復 |

41 |

20% |

25% |

|

調査不能 |

14 |

6.5% |

1% |

|

|

209件 |

100% |

100% |

右端の欄にあるTCDBとはアメリカのトラウマ・コーマ・データ・バンクの数値で、ヘリコプター救急の患者とは限らず、比較のために掲げてある。

「この表から見るならば」と、著者はいう。「ロンドンHEMSの死亡率はアメリカのTCDBの死亡率よりも高い。これはHEMSの方が重症者を多く扱っているためである。しかし生存者の方は障害の残った者の比率が少ない。HEMSのプレ・ホスピタル・ケアによって、却って重度の障害をもった生存者を増やすのではないかという危惧が杞憂であったことを示している」

そもそも「外傷患者の治療の結果を評価するに当たって、頭部外傷の患者は最も敏感に治療の質を反映する。頭部外傷の場合、初期治療といえども最終的、確定的なしっかりした治療をすることが生死の結果を良くする。すなわち外傷治療はプレホスピタル・ケアと病院到着後のホスピタル・ケアが間断なく円滑におこなわれなければならない。そこでヘリコプターを利用すれば、事故の現場から最も適切な病院へ直接搬送することが可能になる。すなわち患者の予後も改善されるわけである」

「ヘリコプター救急は頭部外傷の患者に対する治療の着手時間を早める。その結果、予後の良いことが示された。さらにヘリコプターによって脳の2次的損傷を起こしかねない血流不足や酸素不足を早い時期に解消することができる。これで長期の障害も軽いものになると思われる」

ロンドンに似た日本の実績

さて、下表2はドクターヘリ試行的事業の半年間の実績である。まだ事例数が少ないため『トラウマケア』のような統計的処理はなされていないが、救急専門のドクターたちが長年の経験にもとづいて、ヘリコプターがなかった場合の推定をし、その推定と実績を比較したものである。むしろコンピューターの計算よりも、よく実態をあらわしているかもしれない。

私は、この表が救急ヘリコプターの有効性と必要性を十二分に示していると思う。冒頭に述べたように、わずか半年間でヘリコプター救急の意義を立派に実証して見せたのである。

|

・ |

|

|

|

|

|

| |

|

東海大学 |

実績 |

14 |

9 |

45 |

15 |

4 |

87人 |

|

推計 |

20 |

24 |

24 |

15 |

4 | ||

|

川崎医科大学 |

実績 |

12 |

13 |

38 |

33 |

0 |

96人 |

|

推計 |

28 |

25 |

10 |

33 |

0 | ||

|

合 計 |

実績 |

26 |

22 |

83 |

48 |

4 |

183人 |

|

推計 |

48 |

49 |

34 |

48 |

4 | ||

|

この表で2か所の事例を合わせた合計欄を見ると、救急車だけならば48人が死んだかもしれないのに、実際は26人ですんだ。半年間に2機のヘリコプターが22人の命を救ったのだ。これは1機1年分の成果に相当する。これだけの成果が上がったのは救急車がヘリコプターに代わっただけでなく、医師がそれに乗って患者のもとへ飛び、その場で救急治療に当たったからである。それによって死亡者はほぼ半分に減ったのである。

まだ試行段階だから出動回数は少ないが、近い将来これが本格的、日常的におこなわれるようになれば、ロンドンのように年1,000回以上にはならずとも、少なくとも今の3倍、600回くらいの出動はするであろう。とすれば年間60人の命が助かる。そして、全国47都道府県に総数50機程度の救急専用ヘリコプターが配備されるならば、年間3,000人の命が救われる。

そのうえ生還した人の予後がすばらしい。障害の残った人は半分以下に減り、完全に社会復帰のできた人は2倍半にも増えたのである。

こうした日本の実績は、わずか半年間のもので、比較対照は推計にすぎないけれども、先に見たように、ロンドンの膨大なデータを駆使した統計処理によって裏付けられているともいえるのではないか。ロンドンの計算では救命率が1割ほど上がり、生還した人は8割以上が運動機能や精神機能を快復した。はからずも、日本の実績も同じような結果を示している。

ヘリコプター救急の「試行的事業」は1日も早く「日常的事業」に発展させなければならない。

(西川渉、『ヘリコプター・ジャパン』誌2000年9月号掲載)

(表紙へ戻る)

(表紙へ戻る)