現地に見るロンドンHEMSの出動

――『トラウマケア』を読む(3)――

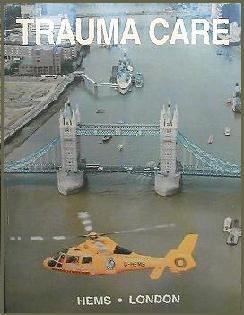

(本の表紙)

ホスピタル再訪

7月下旬、ロイヤル・ロンドン・ホスピタルを再訪した。初めて訪ねたのは昨年9月だったが、あのときは肝心のヘリコプターが故障していて、姿を見ることができなかった。ひと通りの説明は聞いたものの、どうしても物足りなかったのである。

前の日に電話でアポイントを取る。――余談ながら、電話局に聞いた番号を回して、病院の交換手に「ヘリコプター・オペレーションのスタッフと話をしたい」と言ったところ、何の手術かと問い返された。なるほど病院だからオペレーションといえば手術である。2〜3度ヘリコプターと繰り返したけれども、こちらはL(エル)の発音ができないから通じない。そこで『HELICOPTER』という綴りを並べところ、すぐに分かったらしく「オー、オーカイ」と答えて屋上のヘリポート事務所へつないでくれた。ロンドンっ子はオーケイをコックニー訛りでオーカイと発音する。

翌日、見覚えのある地下鉄ホワイトチャペル駅で降りると、目の前に大きく病院の建物がそびえ立つ。焦げ茶色の古色を帯びた正面には金文字で ROYAL LONDON HOSPITAL と書いてあり、向かって右の方に屋上ヘリポートの端が見えている。折から救急出動から戻ってきたヘリコプターが着陸したらしく、ローターが音を立てて回っていた。

(ロイヤル・ロンドン・ホスピタルの正面と屋上ヘリポートに見えるヘリコプターの一部)

緊急ブザーで出動

病院の受付で指示された通りにエレベーターと階段をたどり、途中の非常扉をインターフォンであけて貰って屋上に上がると、9月のときに詳しい説明を受けたマクギル機長が出迎えてくれた。ヘリパッドにはヴァージン・カラーの真っ赤な機体が、すでにエンジンを停めて羽根を休めている。これまで何度も写真で見ているので初対面のような気がしない。機長に先ほど飛んだようですねとたずねると、74歳の老婦人が車にはねられて大怪我をしたのだという。

やがてパラメディックやドクターがあらわれて、いろいろな話になったが、その話の間にヘリコプターは何と2度も出動することになった。ドクター・ポール・ベイリスの説明がちょうど一段落したと思われた頃、待機室に大きなブザー音が鳴りひびいた。彼は「失礼」といいながらさっと立ち上がり、ヘリポートの階段を駆け上って行く。あわてて後を追うと、ヘリコプターは早くもマクギル機長が乗ってエンジンを回している。医師が乗ったあとからパラメディックが補用の薬品類を入れたリュックをもって乗りこむ。

点滴用の液剤その他の医薬品の中には、待機中は暖めたり、冷蔵したりしておかねばならないものがある。パラメディックは出動指令が出るたびに、それらを貯蔵場所から出して機内に持ち込むのである。続いてもう1人のパイロットが1枚の紙をキャプテンに渡しながら、副操縦席にすわる。

この紙には、いまコンピューターから打ち出されたばかりの情報――出動目的、現場位置、飛行方位、救急内容、現場付近の病院7か所、各病院の方位、距離、治療科目、救急電話番号などが記入されている。事故の内容を除いては、ほとんど全てが自動的に記入される。彼らはこの紙を「CALL OUT」(出動)と呼んでいる。

ナイフで刺された

見ていると、ヘリコプターは2分ほどで準備をととのえ、余り広くないヘリポートからそろりと浮き上がった。やや後方へ高く上昇し、それから前進に移る。典型的なカテゴリーAの垂直離陸である。病院の周囲が混雑した市街地だから不時着可能な空き地はどこにもない。そのため離昇中に万一エンジンが故障したときは、元のヘリポートへ戻れるように考えた安全離陸方式である。

ドクターもパラメディックもパイロットもみんな行ってしまったので、ヘリポートの脇にあるコントロール・ルームヘ戻り、運航管理を担当するマシュー・レイノルズ氏の話を聞いた。この人もちょっとコックニー訛りがある。今の出動目的は、30歳の男性が刺傷を受けたもので、誰かにナイフで刺されたらしい。現場はここから5分ほど飛んだところで、ヘリコプターはすぐに到着するはずという。

壁に貼った大きな地図で、現場の位置やヘリコプターの担当地域の説明を受ける。次いで、パソコンに内蔵してあるこれまでの現場写真を見せてもらった。将来の資料として使うため、原則として出動のたびにヘリコプターの着陸状況、患者の治療シーンなどをデジタルカメラで撮影しておくのだそうである。この日もあとで、撮ってきたばかりの現場写真をパイロットから見せられた。

出動中に次の要請

レイノルズ氏の説明を受けている間に、再びデスクの上の緊急電話が鳴った。どうやら本日3度目の要請が出たらしい。いったん電話を切って、無線でヘリコプターを呼び出し、先方の様子を確かめながら、すぐ戻るように要請する。

むろん現場の治療は続いているから、戻るのはヘリコプターだけである。そこで病院の中にいる次の医療班を電話で呼び、出動準備を依頼する。このドクターは、あらかじめ今日の3人目として指名されている人である。ただし、ヘリコプターが戻るのは5分ほど後だから、それまでに屋上ヘリポートに上がってきてもらえばいい。

この病院では常に4人ずつのドクターとパラメディックがヘリコプター要員として指名されている。その人たちが順番にヘリコプターに搭乗する。1日4回の出動要請があれば、全員が1回ずつ搭乗することになる。出動が5回以上になれば、最初の順番に当たった医師はもう一度乗る。あるいはHEMSシステムの全体を統合指揮する主任教授、ドクター・デービスが乗ることもある。また、これだけの医師がヘリコプターに当てられているから同時に4〜5件の救急出動にも対応できる。

先ほど飛んで行ったドクターの説明によると、英国では毎年2,000人の医師が誕生する。そのうち約70人が救急医療をこころざす。1人前の救急医になるまでに5年を要する。その研修中、半年に4人ずつ、1年間に8人がここロイヤル・ロンドン・ホスピタルでヘリコプターの搭乗配置につく。年間8人の選定は医学雑誌などで公募する。全国から応募してきた多数の人の中からデービス教授が面接し、採用する。

したがってヘリコプター搭乗医は半年ごとに交替してゆき、絶えることがない。同じ人が何年も長期にわたってヘリコプター待機をつづけるのはストレスがたまるから、まあ半年くらいが丁度いいそうである。搭乗配置についた研修医は、初めのうち何回かデービス教授と共に出動する。これでOJT(実地訓練)を受けて独り立ちしてゆく。

この経験は貴重で、将来ヘリコプター救急の普及する基盤となるにちがいない。話をしてくれたベイリス医師も、自分がヘリコプター搭乗医に選ばれたことは誇りであり、将来ベルファースト(北アイルランド)に戻ったら、何とかしてヘリコプター救急体制をつくりたいと語った。そこでは100km×200kmほどの地域に脳外科医が1人いるだけで、交通事故などの患者は半日かけて医師のところへたどりつく有様。絶対に救急ヘリコプターが必要だが、今のところはまだないそうである。

またヘリコプターに乗る医師は外科医よりも麻酔医が多い。その理由を訊くと、現場では本格的な手術をするわけではないからといわれて納得した。むしろ患者の鎮静こそが大事なのである。そのためには、ドイツでもそうだが、よくモルヒネを使うらしい。

(ヘリコプター搭乗勤務について語ってくれた救急医、Dr.Paul Baylis)

やがてヘリコプターが空のまま戻ってきた。その後席に下の病院から駆け上がってきたドクターとパラメディックが乗りこむと、すぐに離陸する。今度は町はずれの交通事故で2台の車がぶつかり、1人が大きなローリー車の下敷きになったという。

ヘリコプターが出ていって間もなく、先ほど現場に残った医療班から連絡が入る。刺傷の患者に付き添って救急車でランカスター病院へ行くことになった。ヘリコプターは後でそちらの方へ迎えにきて欲しいという依頼である。

つづいてヘリコプターからも無線が入り、交通事故の現場に医療班を降ろしたのでバターシー・ヘリポートへ燃料補給に行くという。朝から3度の出動で、燃料がなくなってきたらしい。1回ごとの飛行時間は短いけれども、ヘリコプターには元々1時間分の燃料しか積んでない。上述のように、カテゴリーAの垂直離着陸をしなければならないので、機体重量を身軽に抑えてあるのだ。バターシー・ヘリポートは着陸帯がテムズ川に張り出した、ロンドン市内唯一のヘリポートである。

ロンドンの救急体制

さて、目撃談ばかり書いているうちに『トラウマケア』を読む暇がなくなってきた。上に見たような出動状況に照らして、今回はヘリコプターの出動指令システムについて書いてあるところを読んでみよう。

ロンドンにおける緊急サービス体制に関する第4章の一部「ロンドン・アンビュランス・サービス」である。ロンドン市内の救急業務は、このロンドン・アンビュランス・サービス(LAS)が管轄している。ヘリコプターはLASの指令のもとに、原則としてM25高速道路で囲まれる範囲の救急任務にあたっている。

LASはヘリコプターを動かすために、中央救急指令室(CAC)の中に特別事故デスク(SID)を設け、そこにヘリコプター出動要請などの業務をおこなう担当者としてパラメディックを置いている。

「CACはロンドン市内で発生した緊急コールの全てを、ブリティッシュ電電999番を通じて受信する。多いときは1時間に約270回――13秒に1回の割合で電話がかかってくる。……電話の内容は全て録音される。……電話はコンピューターにもつながっていて、その情報は直接コンピューター画面に映し出される。コンピューター・システムには地図情報も内蔵され、事故現場の場所や街区の名称が自動的に表示される」

「電話をかけてきた相手に対する質問事項も、順を追って画面に出てくる。これはヘリコプターのみならず、救急車の出動判断をするうえでも有効で、緊急コールの相手に対し医学上の質問を的確におこなうことにより、LASとして最も迅速な救急手段を取ることができる」

「999コールの内容がコンピューターに打ちこまれると、事故発生の地区を担当するデスクに打ち出され、それと同時に全てのコピーが“特別事故デスク”(SID)のところでプリントアウトされる。SIDにいるパラメディックはそれを見ていて必要があれば直接電話を取り、電話をかけてきた人に質問を発し、詳しい情報を聞き出す。これでヘリコプターを出動させるべきか否かがいっそう明確になる」

「ときには、SIDパラメディックはもう一度先方に電話をかけ直す。そして救急出動がなされたことを伝えると共に、もっと詳しい情報を取る。このとき、これまでの実例からすれば、大抵の人は進んでこちらの質問に答えてくれる。このコールバックで詳しい容態を聞いたパラメディックは、同じ電話で、救急チームが到着するまでに、現場にいる人がどんな応急手当をすればいいか助言することもできる」

日本では、救急電話をかけてきた人に消防本部の担当者がこまかいことを訊こうとすると、「死ぬか生きるかのときにゴチャゴチャ言うな」と言って怒る人が多いという話を聞いた。確かにその通りではあろうが、いったん電話を切って、ちょっと間をおいて、こちらからかけ直すのはいいかもしれない。動転している相手に聞き放しではないことが伝わるし、何かしてくれていることが分かれば、今度は詳しい病状を説明してくれるだろう。

(待機室に飾ってあったHEMS初期の写真――英国議会ビッグベンの前に着陸)

空振りを恐れない

ロンドンSIDのパラメディックは上のような電話対応をする一方、ヘリコプターが必要と判断した場合は直ちに要請を出す。「最初の電話だけで事故が大きいと思われた場合、パラメディックはコールバックする前に、あらかじめ準備してあるヘリコプター出動のメッセージに現場の位置情報をつけてヘリポートに流す。これで、HEMS運航管理室のデスクでは、取りあえず現場の位置が分かる。それを見たパイロットは直ちにヘリコプターのエンジンをかけ、出発の準備にかかる」

「つづいてパラメディックは、電話をしてきた先へコールバックし、さらに新しい状況が判明した場合、その確認情報を無線で直接ヘリコプターに伝え、出動させる。逆に出動中止を伝えることもある。また、はっきりした情報がつかめない場合は、ヘリコプターを待機させたまま救急車が現場に到着して明確な情報が得られるのを待つ」

ヘリコプターが飛ぶべきか否か。HEMS発足の当初「的確な判断をするのは決して容易ではなく、途中で引き返したりする無駄な飛行も少なくなかった」。しかし、SIDパラメディックの熟練度が上がり、関係者がヘリコプター救急に慣れてくるにつれて、その割合は徐々に減ってきた。今では2割前後である。

こうした空振りは少しも恐れる必要はない。むしろ空振りを恐れて判断が遅れたり、必要な出動をしなかったりする方がよほど恐ろしい。世界の実例を見ても、どこのヘリコプター救急も2割程度の空振りはやむを得ないものとして広く容認されているのである。

(西川渉、『ヘリコプター・ジャパン』誌2000年10月号掲載に加筆)

(表紙へ戻る)

(表紙へ戻る)