<『航空情報』>

米国ヘリコプター救急

その安全を取り戻すには

わが国ドクターヘリの救急出動が10万回を超えた。この事業が正式に始まったのは2001年4月1日。21世紀初年度の始まりと同時である。以来13年余り、今や全国36道府県43ヵ所で飛ぶようになった。

「ドクターヘリ」という言葉は、わが国独自の用語である。政府の公式文書にも使われている。英語ではhelicopter ambulance とか、救急医療のEMS(Emergency Medical Service)にヘリコプターの頭文字をつけてHEMSなどという。最近は、このHEMSという略号が広く世界的に使われるようになった。一方でair ambulance ともいうが、これは意味が広くなって、固定翼機による救急飛行も含むこととなる。

初めて西ドイツで日常化 では世界中で、どのくらいの救急ヘリコプターが飛んでいるのだろうか。表1は筆者が目にするたびに記録しておいた数字をまとめたものだが、ここに示す11ヵ国だけで拠点数が1,100ヵ所を超える。ほかにもオーストラリア、北欧、東欧、中南米などで飛んでおり、最近は韓国、タイ、インドなどアジア諸国でも始まっている。したがって総計ではおよそ千数百機ということになろう。

表1 先進主要国の救急ヘリコプター拠点数

国 開始年 拠点数 主な運航者 ドイツ

1970 72 ADAC, DRF

アメリカ

1972 812 民間ヘリ会社

スイス

1973 13 REGA

カナダ

1977 27 民間ヘリ会社

オーストリア

1983 28 OEAMTC

フランス

1983 30 SAMU

イギリス

1987 34 民間ヘリ会社

イタリア

1987 24 民間ヘリ会社

スペイン

1989 25 民間ヘリ会社

オランダ

1995 4 民間ヘリ会社

日本

2001 43 民間ヘリ会社

合 計

―― 1,112 ――

このようなヘリコプター救急は、朝鮮戦争(1950〜53年)やベトナム戦争(1960〜75年)に始まる。戦場で負傷した兵士を後方へ搬送するのに、前線の山岳地やジャングルの中では車両が使えない。というのでヘリコプターが起用されるようになった。ただし、朝鮮戦争の当時はヘリコプターの実用化から間もない時期で、ベル47やシコルスキーS-55といった小型ピストン機が連絡、偵察など本来の飛行任務を中断して、臨時に使われたにすぎない。救急専用機の登場はベトナム戦争からである。

この実績を受けて、米国内では軍や警察のヘリコプターが時おり救急任務にあたることもあったが、それを世界で初めて救急専用機によって日常的、恒久的な制度にしたのは1970年当時の西ドイツである。日本のJAFに相当するドイツ自動車クラブ(ADAC)が会員へのサービスと自動車保険の補償額を軽減する目的もあって、アウトバーンの事故などに医師を乗せたヘリコプターを飛ばし始めた。

次いでアメリカでも1972年から病院を拠点とするヘリコプター救急が制度化された。こうしたヘリコプター救急は、やがて欧州諸国やカナダ、オーストラリアにも広がり、日常的な救急体制として拡大してゆく。

ベトナム戦争では救急専用機が登場し

負傷兵の本格的な搬送がはじまった

800ヵ所を超える救急拠点 以下、アメリカに話題をしぼる。アメリカのヘリコプター救急制度は、上述のように1972年10月12日、コロラド州デンバーの聖アンソニー病院を拠点として始まった。が、当初はなかなか普及せず、最初の5年間にヘリコプター救急を始めた病院は4ヵ所だけであった。

しかし、何年かたつうちに医療関係者の気がついたことは、治療効果の高いことに加えて、ヘリコプターで搬送されるような患者はもともと重篤であり、治療費や入院費の支払いが大きい。したがって病院の収入も増える。しかも、そんな患者を、ヘリコプターは広い範囲から数多く集めてくることができる。これは病院経営にとって好都合ではないか。

というので1980年代に入ると、急にヘリコプターを使う病院が増えはじめた。そして1990年代初めにいったん200ヵ所近いピークに達するが、90年代後半には新たな要因が出てくる。病院拠点以外の救急ヘリコプターの出現である。

アメリカのパラメディック――日本でいう救急救命士は救急治療に限定するならば、医師にも匹敵する処置をおこなうことができる。無論そのための教育と訓練を受け、技能と資格をもっている。したがってヘリコプター運航会社がパラメディックを雇用したうえで、その地域の救急本部や病院と取り決めをしておけば、病院を拠点にせずとも独自の救急事業を展開することができるのだ。

これが、ヘリコプター会社にとっては新しい事業分野となった。そのため多くの企業が参入してくるようになり、2000年代初めには2倍以上の500ヵ所にまで拠点数が増える。さらに最近10年間に1.5倍の800ヵ所を超えるまで増加した。このもようは表2に示す通りである。

なお、この表の中で拠点数よりも機体数が多いのは、アメリカ航空医療学会(AAMS)が予備機をいれて集計しているため。アメリカでは夜間も昼間と同様に1日24時間の救急出動をしているので、予備機の割合が2割ほどになっている。

こうした拠点数の増加は、とりわけ大きな総合病院の少ない過疎地に住むものにとっては、確かに望ましい。何かあったときに短時間でヘリコプターが救護にきてくれる。

表2 事業の拡大と事故の増大

〔資料〕拠点数と機体数はアメリカ航空医療学会のデータベースADAMS。

年

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 拠点数

812 776 764 731 714 699 664 647 614 546 機体数

970 942 929 900 867 840 810 792 753 658 HEMS事故

9 7 6 13 12 13 11 13 17 14 死亡事故

5 1 1 6 2 8 2 3 6 6

事故件数はシカゴ大学アイラ・ブルーメン教授の講演などから整理、作成。

季節ごとの死亡事故 しかし喜んでばかりもいられない。というのは、同じ表2の下半分の欄に示すように、事故もまた増えたからだ。10年間の事故が合わせて115件。毎年平均12件に近い。ということは毎月1件ずつの事故が起こっていることになる。

そのうち死亡事故は10年間で40件。毎年平均4件だから3ヵ月に1件。春夏秋冬の季節ごとに死者が出るような計算になる。

なるほど、ヘリコプターによる救急飛行はむずかしい。航空と医療という二つの分野が緊密に協力する必要があり、両分野ともに最先端の知識・技術・経験が求められる。その異分野の専門家たちが一体となってチームを組み、朝から晩まで、あるいは1日24時間、ヘリコプターという複雑な航空機を擁して長時間にわたる待機をしなければならない。

そして、不意に出動要請がくると直ちに離陸しなければならず、切迫した時間の中で乗員たちはあわただしく行動を起こす。しかも目的地は未知の不整地であることが多い。

こうした情況を「救急飛行は戦闘任務と変わらない……ただ、敵の弾丸が飛んでこないだけ」と言ったアメリカのフライト・ドクターもいるほどだ。

だからといって、事故は許されない。人の命を救うはずの手段が、逆に多くの人命を奪うというので、アメリカでもマスコミや議会で取り上げられ、大きな社会問題となった。2008年のことである。この年は表2に見るとおり、いつもの2倍、8件もの死亡事故が発生している。

そこで翌2009年2月、米運輸安全委員会(NTSB)がワシントンに多数の関係者を集め、如何にして救急ヘリコプターの事故をなくすかという公聴会を開いた。証言したのは救急業務にたずさわるパイロット、運航管理者、医師、ナース、パラメディック、事業経営者、関連団体役員、そして連邦航空局(FAA)の担当者など、合わせて41人が3日間にわたって陳述した。

このとき公聴会の進行役をつとめたNTSBの高官は、全てが終わったあとで、ため息まじりだったかどうか「安全を確保できるようなシルバー・バレット(銀の弾丸)はなかった」と述懐している。やはり特効薬はないという意味だ。

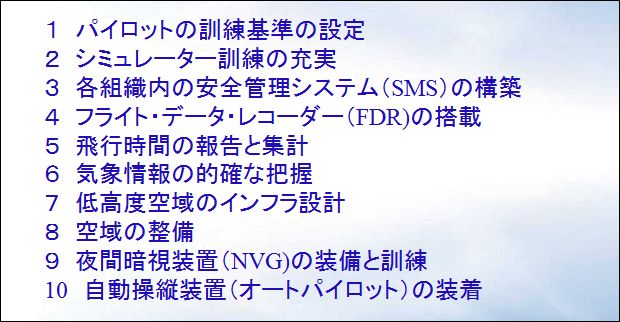

NTSBの勧告とFAAの新規則 それでもNTSBは頑張って、半年後の2009年9月、救急飛行の安全に関する勧告を出した。表3はその抜粋である。

表3 米NTSBの救急ヘリコプターの安全に関する勧告抜粋(2009年9月)

これはFAAに対するもので、FAAはその趣旨に添って法律や条例をつくり、ヘリコプター運航者その他の関係者に実行させることとなる。ところが、どんな事情があったのか、FAAはなかなか行動を起こさず、新しい法律案が出たのは今年2月であった。公聴会から5年もたっており、この間に47件の事故が発生、うち15件で50人近い命が奪われた。

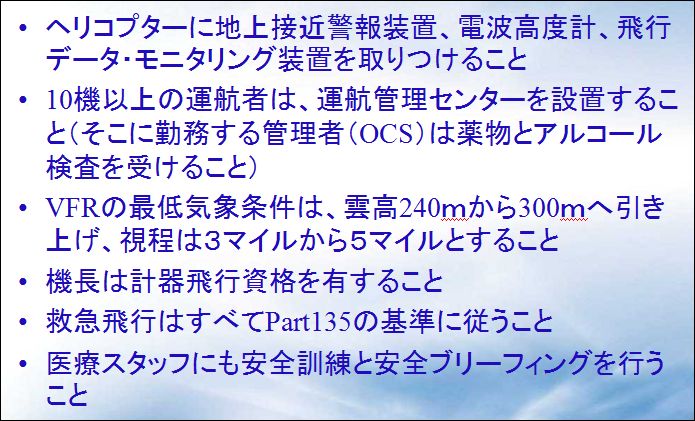

この2月のFAAの法律改正案は表4のとおりである。そ内容をFAAは「画期的」と自賛しているが、ほとんどはすでに多くのヘリコプター救急会社が実行している。法律で強制されなくとも、自主的に安全策を講じてきたのである。

表4 FAAの新規則抜粋(2014年2月)

しかし、それでも最近5年間の事故が示すように、決して安全性が高まったようには見えない。ここまでやっても駄目なのか。ふたたびNTSB高官の嘆息が聞こえてくるような気がする。

ブルーメン教授の安全案 この法律案に先だって、2012年秋のアメリカ航空医療学会で、シカゴ医科大学のアイラ・ブルーメン教授が「救急ヘリコプターの事故分析」という講演をおこない、その中で次のような安全策を提案した。

- 現場救急は昼間のみとし、夜間は照明設備のととのったヘリポートや空港間の飛行にとどめる。

- 現場救急にあたっては、昼間でも、あらかじめ確認された場所だけに着陸する。

- 使用するヘリコプターは双発機とする。

- パイロットは2人乗務とする。

まずは人命救助だからといって、無闇に夜間飛行をするのではなく、原則は昼間飛行のみ。どうしても飛ばなければならないときは、照明設備のととのったところだけで離着陸する。

第2は現場着陸はあらかじめ確認された場所だけに限定する。急患を救うためといって、どこへでも降りてゆくのは危険。思わぬところに障害物がひそんでいる。

第3に使用機は双発機に限る。アメリカの救急ヘリコプターは、費用節約のためもあって、ほぼ半分が単発機である。やはり一発停止の危険性を考えて、双発機を使うべきである。

そして第4に、低空で未知の場所へ飛ぶことの多い救急任務は、機長の労力負担が大きい。すべてを1人でこなすには精神的負担も重なる。これらの負担を軽減するために、副操縦士が同乗すべきだ、というのがブルーメン教授の提案である。

安全を求めて、考えを詰めてゆけば、誰が考えても同じところに帰結するのだろうか。すでにお気づきの通り、この提案は期せずして日本のドクターヘリの飛行方式とほとんど変わらない。違うのは副操縦士が乗っていないことだが、その代わり日本では機付整備士が同乗し、機長の隣にすわって、通信、航法、周囲の警戒など、ほぼ副操縦士と同じ役割を果たしている。

アメリカでは、この提案から2年になるが、残念ながら未だに一般的なルールとして実行に移されたという話はきかない。

病院横の狭い場所に着陸して患者を降ろす単発の救急ヘリコプター

安易な夜間飛行は危険 横道にそれるが、救急患者は夜間も発生する。にもかかわらず、一方的に、ドクターヘリは夜間飛行をしないと決めてしまっていいのか。多少のリスクはあっても、夜間任務にもつくべきではないのかという意見を聞くことがある。

ごもっともではあるが、それには現行ドクターヘリ・システムを大きく改変しなければならない。今のままで安易に夜間飛行を始めるならば、事故を避けることはできないであろう。

アメリカでは、これもブルーメン教授の分析だが、救急ヘリコプターの夜間出動は約3割である。しかるに事故の半数は夜間に起こっている。しかも死亡事故の7割近くが夜間に発生しているのだ。言い換えれば、夜間飛行をやめるだけで、事故は半減し、死亡事故を3分の1にまで減らすことができる。アメリカの24時間体制のヘリコプター救急は、多数の乗員たちを犠牲にして成り立っているといっても過言ではない。

むろん日本では、そんな安易に夜間の救急飛行を始めるわけにはいかない。では、どのような準備が必要か。第一に1日24時間の連続待機をするためには、ちょっと考えても分かるように、必要人員が今の3倍になる。それもパイロットや整備士ばかりでなく、ドクター、ナース、運航管理者なども3倍でなければならない。無論、これらの要員は改めて夜間飛行の訓練を受ける必要がある。

さらに所要機数も、アメリカの例に見るように2〜3割増になる。また機体装備も夜間飛行にそなえたものでなければならない。

そして至るところに夜間照明設備を備えなければならない。患者救護のために着陸する場所を、日本ではあらかじめ選定し、安全を確認しているが、これを「ランデブーポイント」と呼んでいる。近くの救急現場から患者を搬送してきた救急車とドクターヘリとが出逢う地点という意味だ。そのランデブーポイントが現在、ドクターヘリ1機に対して数百ヵ所から千ヵ所前後も設定されている。その全てに照明設備を設けることは考えないとしても、相当な費用になるであろう。

いうまでもなく夜間飛行は、夜間というだけで危険なわけではない。現に東京上空では、ごく普通に夜間の遊覧飛行がおこなわれている。しかし、あれは照明設備のあるヘリポートから有視界の気象条件に限って、経験のあるパイロットが充分な夜間装備をしたヘリコプターを使い、綿密な飛行計画のもとに飛んでいるのだ。決して、不意の要請により未知の場所に向かって暗闇の中を飛ぶわけではない。

いずれにせよ、夜間の救急飛行を安全に遂行するには、設備も要員も費用も今の何倍もの準備をする必要がある。決して安易に始めてはならないことである。

夜間救急

競争が危険を招く 話を戻す。アメリカの救急飛行におけるもうひとつの危険要素は「競争」である。おそらく、上のブルーメン教授の提案が実行に移されても、競争がなくならない限り、事故がなくなるとは思えない。

上述のように、1990年代後半、アメリカの救急飛行はヘリコプターの新しい事業分野として大きく伸びた。その点は良かったが、そこに生じたのは競争であった。救急装備をしたヘリコプターとパラメディックを準備して、その地域の救急本部や病院と協定を結べば、ヘリコプター救急事業が始められる。というので同じ地域に複数の事業者が参入し、競争で飛ぶようになった。

ひと頃は、救急ヘリコプターにガムやボールペンなどの景品を積んでいて、現場に着陸すると、救急隊員に「次もよろしく」とばかりに景品を配るという話もあったくらい。

あるいは「ヘリコプターショッピング」という変な言葉も生まれた。これは救急本部が担当地域の1社に出動要請を出したとき、気象条件が良くなければ飛ぶことができない。救急本部は、しかし、断られても諦めないで次の会社に要請を出す。そして再び断られると、3番目の会社に要請する。その会社が、天候の悪化を懸念しながらも、折角の要請だからと無理に飛行する。それが事故を招くのだ。

アメリカは経済界に限らず、あらゆる場面で熾烈な競争が見られる。自由競争こそはアメリカ社会の重要な基本原理といってよいかもしれない。無論そのこと自体悪いわけではないし、日本にも同じような原理が導入されている。しかし人命救助という公的な活動にまで競争原理を持ちこむ必要があるのだろうか。

去る6月初め、ローマで3日間にわたって開催された欧州航空医療学会総会(AIRMED2014)で、筆者は15分間の割当て時間の中で、上のような趣旨の話をする機会を与えられた。

アメリカに事故が多いのは、装備や訓練が不充分というばかりでなく、競争が激しいからではないか。アメリカ人にとっては「余計なお世話」ということかもしれぬが、ヘリコプター救急だけは例外的に競争をなくすべきではないか。具体的には都市や地域の条例によって、同じ地域のヘリコプター救急事業を1社に制限する。すでに複数の企業があれば、合併や合同によってひとつに絞る。そうすれば無駄な競争がなくなり、事故が減るばかりでなく、費用も減るであろう。

世界中を見わたしても、筆者の知る限り、ヘリコプター救急が競争の原理の上に運営されている国は見あたらない。競争によって患者を奪い合うといえば言すぎだが、それに近いのが今のアメリカであるように見える。

おそらくアメリカ人は、私の話を聞いて、両肩をすくめ、腕を広げる仕草で終わるにちがいない。社会の仕組みを支える基本原理をなくすことなど、決して容易なことではないからだ。実際、ローマの学会で反論や討論などはなかった。しかし、救急ヘリコプターの競争をなくせば事故もなくせるというのが、この10年余りアメリカのヘリコプター救急を観察してきた筆者の結論である。

世界のヘリコプター救急の安全を祈らずにはいられない。

(西川 渉、『航空情報』11月号掲載)

【関連頁】

<欧州航空医療学会>救急飛行の安全(2014.11.3)

1984年の発足以来30年間を無事故で飛んできた

ヴァンダービルト大学病院のライフ・フライト。

今では6機のヘリコプターを運航中。

(表紙へ戻る)