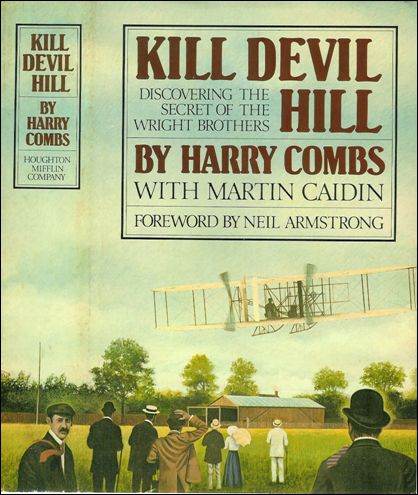

<ライト兄弟> 「キル・デビル・ヒル」

キル・デビル・ヒルを訪ねた結果については、1週間ほど前から2度本頁に書いてきた。しかし、これだけではライト兄弟が具体的にどんな飛び方をしたのか、実際の情景がよく見えない。そう思っていたところへ、昔アメリカで買った本のことを思い出した。

表題は、そのものズバリの "Kill Devil Hill"。著者はHarry Combs という人で、1928年の第1次大戦当時から複葉の軍用機に乗りはじめ、第2次大戦後はジェット機のパイロットとして経験を積んだ後、航空機メーカーのゲイツ・リアジェットの社長になった。

本の見返しに小さく記した私の記録を見ると、1980年5月21日に買ったらしい。大部のハードカバーで389頁。当時も今も、とても読み通せるものではないが、キル・デビル・ヒルでライト兄弟が成功したくだり、第18〜20章を読んでみたい。

以下は文字通りの翻訳ではないが、決していい加減なものではない。ごく正確な超訳とでもいっておこうか。

本頁のもとになった原著

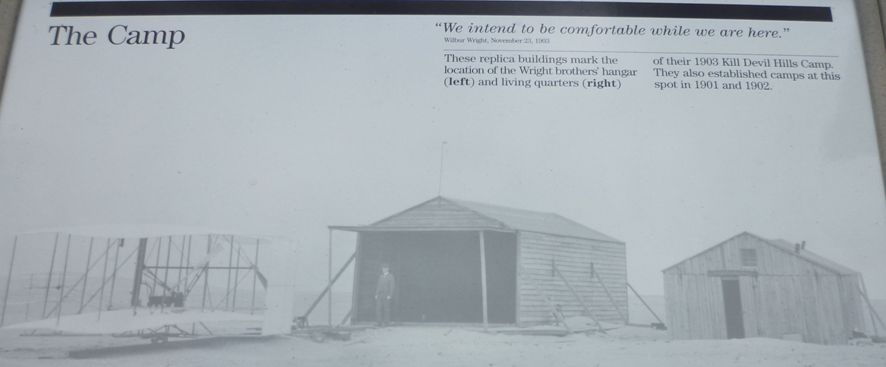

1903年12月17日、キル・デビル・ヒルの砂丘には朝から冷たい風が吹きつのっていた。宿舎として使っている小屋の中で、ライト兄弟は飛ぶか飛ばないか、今日の決行をどうすべきか話し合っていた。

3日前に兄のウィルバーが操縦に失敗したフライヤーは、壊れた箇所の修理が昨日までに終わっていた。しかし実のところ、この飛行機はまだ飛んだことがないのだ。強いていえば、ウィルバーが墜落までに飛んだ3秒半だけである。そんな機体で強風の中へ飛び出せば、再び何が起こるか分からない。

慎重かつ安全を期するためには、まず丘の高いところからエンジンを回さずにグライダーのように滑空し、操縦性を確かめるべきではないか。その考えを捨てきれなかったのは、この新しい機体が、昨年グライダーとして実験したときよりも前方の昇降舵を大きくしてあるからだ。そのため舵の利きが敏感になりすぎているかもしれない。それだけでも確かめておく必要があるのではないか。

それには、もっと穏やかな日に試験飛行をするのが穏当であろう。とにかく今日は風が強い。毎時24〜30マイル(毎秒11〜13メートル)という風では、決して好い条件とはいえない。

しかし、2人はついに決心した。午前10時、小屋を出て海岸の水難救護所にいる人びとに応援を頼むため、合図の旗を立てた。そして小屋から西へ60メートルほどのところに、北へ向かって離陸するためのレールを敷く作業に取りかかった。

けれども余りに寒いため、彼らはしばしば小屋へ駆け戻って、ストーブに手をかざさねばならなかった。このときライト兄弟はきちんとした服装をととのえていた。糊のきいたハイカラーのワイシャツにネクタイを締めた正装である。

まもなく水難救護所から4人がやってきた。いずれもポケットに手を突っ込んで、上着の襟を立て、いかにも寒そうな恰好をしている。彼らは兄弟の作業に合わせて手伝いはじめた。4人のうちダニエルスとダグは、14日の飛行にも立ち会っていた。あとの2人はブリンクリーとエサリッジである。

そこへ5人目の見物人があらわれた。まだ二十歳前のジョニームーア。救護所に遊びにきていて、前の4人の後を追ってきたのである。

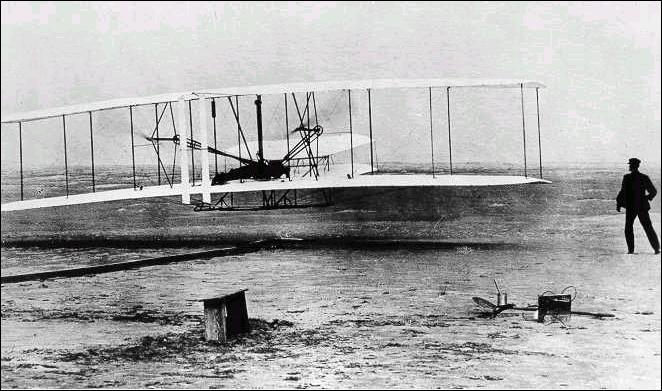

オービルがフライヤーのななめ後方に、カメラの三脚を立てた。そしてダニエルスに、機体が地面を離れたらシャッターを押すように頼んだ。

合図の旗を立ててから30分後、フライヤーのエンジンがかかって、暖機運転がはじまった。ライト兄弟はその横に並んで立つと、静かに言葉を交わしながらエンジンの調子を見ていた。

今日は先ずオービルの飛ぶ番だった。彼は、いつもの山高帽を脱ぐとキャップをかぶり、あごヒモをかけた。そしてウィルバーの手を握ったが、なかなか離そうとせず、なぜか飛ぶのをためらっているようにも見えた――のちにダニエルスが語った言葉である。

まもなくオービルはウィルバーの手を離して、お互いに見つめ合い、心を決めたように下翼によじ登り、クレイドル(台)の上に腹ばいになって操縦桿を握ると目の前の計器類をたしかめた。

史上初の飛行を撮ったダニエルスの彫像

レールの先端から浮揚したフライヤーは、あっという間に100フィートほど飛んでゆき、最後の20フィートで降下、砂の上に滑りこんだ。機体が停まると、オービルは手を伸ばして燃料コックを閉じた。そのあともプロペラは低いうなり声をあげて回っていたが、最後にガタガタというような音を発して停止した。

結果は驚くべきものだった。毎時27マイル(毎秒12メートル)の強風の中を120フィート(36.5メートル)も飛んだのである。空中に浮いていたのは12秒間だが、オービルはこの間、機体前方の昇降舵と闘い続けねばならなかった。やはり舵面が大きくなった分、利きも大きくなっていた。したがって操縦を過大にしないこと、それがフライヤーの問題点として兄のウィルバーに伝えられた。

たしかにフライヤーは、しばしば気が狂ったような飛び方をした。複葉の昇降舵が余りに敏感だったからだ。しかしライト兄弟は、これまでに同じ操縦方式のグライダーで何千回も飛んできた。その経験と訓練があってこそ、なんとか制御することができたのだ。

今でも初心者にとって、飛行機を「真っすぐ水平に飛ばすこと」(straight and level flight)はたやすいことではない。飛行機というものは常に向きを変え、高度を変えようとする。したがって操縦者は絶えず操縦桿を動かし、微妙な調節を続けなければならない。まして今日はひどい風である。こんなときに機体の姿勢を保持するのは、フライヤーと同じくらいの大きさであれば、近代的な飛行機でも難しいであろう。

だからといって、彼らが当初考えたように、エンジンをかけずにグライダーとしてテスト飛行をしていれば、当然、昇降舵が敏感すぎることに気がついて、舵面を小さくするための改修作業を始めたにちがいない。そうなると、時間がかかって実際に飛ぶのはもっと後になったであろう。結果として寒さはひどくなり、風も強まって、また別の悪い要素が生じたかもしれないのだ。

海難救護所から手伝いにきた人たち(等身大の彫像)

動力飛行の成功に大喜び

オービルの初飛行は、実際の距離が120フィートだったが、向かい風を考え合わせると、600フィートに相当する。この結果を受けて、2度目の飛行はウィルバーの番であった。

この飛行について、オービルはのちに次のように書いている。

「11時20分、今度はウィルが飛行した。コースはほとんど自分と同じであった。やはり機首を上下に振りながら飛行し、滞空時間も同じだったが、風が弱まったために飛行距離は約175フィート(53メートル)まで伸びた。

そのことを確認した上で、われわれは水難救護所のみんなの手を借りて、機体を元の出発位置へ戻した。

そして11時40分、今度は自分が飛んだ。ウィルと同じくらいの距離まで飛んだとき、不意に左から突風にあおられ、左翼が持ち上がって、機は右の方へ滑っていった。

このときの高度は、おそらく地上12〜14フィート。直ちに方向舵を操作して機体の向きを修正しながら、着陸操作に入った。すると驚いたことに、左翼がまず地面を打った。つまり突風によって左翼の持ち上がったのがうまく修正されていたのである」

このとき左からの突風はさほど大きくなかったと思われる。実のところ、オービルは突風に対処する操縦の仕方を知らなかった。

突風が左からぶつかってきたとき、機首も上がりはじめたにちがいない。そのためオービルは昇降舵を一杯に下げた。これによってフライヤーは高度を維持することができた。同時に、彼は傾いた右翼を持ち上げるために、腰を振って翼端をたわませた。そのため右翼が上がり、自分で書いているように「左翼が先に地面を打った」のである。

それから10年後、オービルは次のように書いている。「この10年間に何千回もの飛行を経験したが、無謀にも27マイルもの風の中で、テスト飛行もしていない飛行機で飛ぶなど、今や全く考えられない」

事実この日、ライト兄弟がかねて親しくしていたキティホークの住人、ビル・テイトは現場にきていなかった。しかし、それはテイトの不実を示すものではない。彼は「こんな風の強い日に、気ちがいじゃあるまいし、誰が空を飛ぼうなんて考えるものか」と思ったからである。

ライト兄弟と、遠くキル・デビル・ヒルの記念塔

さて、当日のキル・デビル・ヒルでは4回目の飛行準備がととのった。操縦はウィルバー。時刻はちょうど正午である。

エンジンがゴトゴトという音を立てて回りはじめた。ウィルバーはとんがり帽をピッタリとかぶっていたが、強風に吹かれて顔に当たる砂粒は、サンドペーパーのように感じられた。

フライヤーは風の中で身震いしていた。機体の左右には誰もいない。ウィルバーが翼を支える必要はないと主張したからだ。さらにウィルバーは顔を上げて、遠く海岸の方を見た。白い波頭がいくつも立っていたが、普段は沢山飛んでいるはずのカモメがどこにも見えない。こんな風の強い日には、鳥さえも飛ばないのだ。

ウィルバーはもう一度左右を見て、弟に向かってうなずくと、機体を引き留めてあるワイヤを引っ張った。途端にフライヤーが滑り出し、レールの上を40フィートほど滑走して浮き上がった。依然として風は吹き荒れていた。突風が絶えず襲いかかってくるので、ウィルバーは休みなく機体の姿勢を修正しなければならなかった。

離陸地点から100フィートの目印はあっという間に過ぎた。フライヤーは羽根の生えた暴れ馬のように200フィートの地点を越えた。依然として上下の揺れが激しく、ある瞬間には地上1フィートまで下がったが、かろうじて墜落を免れた。

離陸地点から300フィート。上下動はやや収まったかに思われた。気がつくと、下では5人の応援者とオービルが手を振り回し、何かを叫びながら追ってきていた。

このときウィルバーはおそらく大空の見えない壁を突破したのだ。フライヤーは操縦性を取り戻し、落ち着いて操縦桿を動かせるようになった。飛行距離は400フィートに伸び、高度は地上15フィート(4.5メートル)。今やフライヤーは滑らかに飛んでいた。突風はそれほどひどくなく、機体の上下動も8フィートから15フィートの間に収まっていた。

離陸から15秒を過ぎて、フライヤーは自らの動力により、ウィルバーの操縦にしたがって、安定した飛行をしていた。

これこそが真の飛行であった。

今それが実現したのである。

500フィートを過ぎた。

600フィート。

700フィート!

神さま、フライヤーは今、キティホークに向かって飛んでいます。ウィルバーは、そう祈りながら、4マイル先の村落に機首を向けた。

800フィートを過ぎても、まだフライヤーは飛んでいた。

突然、目の前に砂の凹凸があらわれた。ウィルバーは昇降舵を操作して機首を上げた。機はゆっくりと上昇し、安定した飛行を続けるかにみえた。

ところが砂の凹凸が風の流れを乱し、その乱れがフライヤーを下向きに押し流した。ウィルバーは機首を上げて高度を取ろうとしたが、振動が始まり、再び機体が上下動を始めた。風も強まった。そう思った途端「フライヤーは地面に向かって突進した」と、のちにオービルが書いている。

そして砂の斜面に激しくぶつかった。スキッドが砂を掘るような恰好となり、そこに機体の全重量がかかった。木製のスキッドがメリメリと裂けるような音を立て、一度はね上がって、砂の上に叩きつけられた。

機体前方に伸びた昇降舵の支柱も折れ曲がり、舵面が破れた。だがウィルバー自身にはどこにも怪我はなく、思いがけず長い飛行をしたことに気がついた。同時に、まだエンジンが轟音をたてているのに気づき、手を伸ばして燃料コックを閉じた。それにつれてプロペラ音が小さくなり、風の音だけが残った。その風に吹かれて、砂粒が地面を這い、彼の衣服や顔に吹きつけてきた。

それでも夢はついに実現した。

ウィルバーの飛行は59秒間であった。

離陸地点から接地点までの距離は852フィート。

これに向かい風を計算に入れると、半マイル以上を飛んだことになる。

彼らは、ついになし遂げたのだ。

空の時代が今、実現したのである。

オービルと救護所の仲間たちが駆け寄ってきた。機体を調べてみると、昇降舵の破損はあったが、ほかの主要部分はなんともなかった。これなら1〜2日間の修理で、再び飛べると思われた。

そこで、壊れた昇降舵を外した機体を格納小屋の西側まで運んだ。燃料タンクにはあと18分は飛べる量のガソリンが残っていた。距離にして9〜10マイルだから、キティホークにも飛んで行ける。

彼らは喜びいっぱいの気持ちで小屋の前に立ち、フライヤーの方を見ながら、そんなことを大声で話し合っていた。

そのとき、悪夢のような運命がフライヤーを襲った。突風が吹いて機体を横転させたのだ。みんなが駆け寄って抑えようとしたが、手遅れだった。それどころか、いちはやく取りついたダニエルスの上に、機体が覆いかぶさるような恰好になり、危うく押しつぶされるところだった。かろうじて機体の下から這い出したものの、衣服は引き裂かれ、体はあざだらけだった。

フライヤーも、エンジンの取りつけ部が砕けて外れてしまい、チェーン・ガイドはひん曲がっていた。翼の小骨も折れている。とても、これ以上飛ぶことは考えられなかった。

格納小屋の西側に置かれたフライヤー

応援の人びとはライト兄弟と握手を交わすと、けがのためによろめくダニエルスを抱きかかえるようにして、キティホークへ戻って行った。ウィルバーとオービルは黙りこんだまま宿舎小屋へ入り、昼食の準備をはじめた。

食事が終わったのは午後2時頃。2人は立ち上がってキティホークの気象局へ向かった。距離は4マイル。今日の飛行結果について父親へ電報を打つためである。

電報はノーフォークの政府電報局を経由して、そこから電話でデイトンの民間電報局へ送られた。

兄弟は電報を打ったあと、海難救護所に立ち寄った。ペイン所長がいて、フライヤーが飛んでいるところを双眼鏡で見たと語った。

それから数日間、2人はキル・デビル・ヒルにとどまり、フライヤーを解体して、自分たちの衣類や身のまわりの道具と共に2つの大きな箱と樽に詰め、デイトンへ送り返す準備をととのえた。

それは奇妙な数日間であった。輝かしい成功と意外な結末によって、2人の気持ちは落ち着かなかった。

それでも時おり、あの飛行の出発点に立ち、自分たちが飛んだ跡を見つめては、ここで何があったかを確かめ合うのであった。

ライト兄弟が宿舎にしていた小屋の内部

梯子を登った左右に寝るためのハンモックがある

【追記】

ライト兄弟が父親に当てた電報の内容は先の本頁(2013.12.6)に書いた通り、最長59秒の飛行が誤って57秒と伝えられた。このことは本書にも書かれている。

また本書の別のところには、次のようなことが書いてある。

この当時、多くの人が空を飛ぶなどは無理と考えていた。「もしも神様が人類の飛行を認めるならば、初めから鳥のように翼を与えていただろう」という信心深い人もいた。

また、ある学者はライト兄弟の初飛行のわずか56日前、「人間の飛行は不可能」という論文を新聞に発表していた。そして初飛行から5年後の1908年、同じ学者がフォートマイヤーでおこなわれたオービルのデモ飛行を見ながら、新聞記者に「将来は飛行機が乗客を乗せて飛ぶようになるだろうか」と問われて「ノー」と答えた。「飛行機は操縦者以外の人を乗せることなど出来やしないさ」

このような時代の空気に抗して、ほとんど個人的な努力だけで飛行機を実現させ、航空の時代を切り開いたライト兄弟の天才的な粘り強さに、われわれは思い至るべきであろう。

【関連頁】

![]() 「わが心のキティホーク」(2013.12.6)

「わが心のキティホーク」(2013.12.6)

![]() 「航空人の聖地」(2013.12.3)

「航空人の聖地」(2013.12.3)

![]() ライト兄弟が飛んだ日(2012.12.24)

ライト兄弟が飛んだ日(2012.12.24)

![]() ライト兄弟初飛行100年(日本航空新聞、2004.2.16)

ライト兄弟初飛行100年(日本航空新聞、2004.2.16)

![]() ライト兄弟機が展示されるまで(2003.7.26)

ライト兄弟機が展示されるまで(2003.7.26)

(西川 渉、2013.12.11)

(表紙へ戻る)