<がんを読む(4)>

酌みかはさうぜ

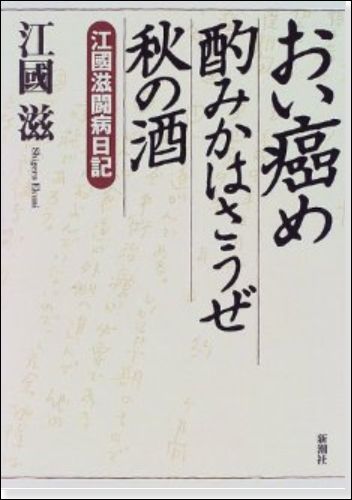

『おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒』(江國滋、新潮社、1997年12月20日刊)は、江國滋の愛読者として出版と同時に買ったものの、最初の数頁を読んで「残寒やこの俺がこの俺が癌」という句が出てきたところで、はっと胸を突かれ、作者の心情を思い、それ以上読み進むことができなくなった。

あれから15年ほどたって、今度は自分が同じような状況に置かれ、この人が何故あんなに早く死んでしまったのか、自分もそうなるのか、などとあらぬことを思いつつ、いま勇を鼓して最後まで読んだところである。

江國滋の食道癌が見つかったのは1997年2月5日であった。旧知の医師のもとで内視鏡検査を受け、その場で「実にあっさりと告知」された。その瞬間、著者は「一種の脱落感で、全身の力が抜けて」茫然となった。当時はまだ癌の告知など、ほとんどおこなわれなかった頃で、それだけにショックも大きかったはず。

筆者などは昨年夏、CTスキャンの検査後しばらく待ったのち、診察室に呼ばれて告知を受けた。負け惜しみではないが、この歳になって呆けた頭では「風邪です」といわれたくらいにしか感じなかった。癌の告知は、日本では21世紀に入って、だんだんと普通におこなわれるようになり、それが筆者のショックを少なくしたのかもしれない。

逆に、この著者の場合は思いもよらぬことで、病室のベッドにもどってからも「どうしていいかわからない……放心状態が続く……不吉な想像ばかりがふくらむ」と日記(本書)に書いている。しかし、それではいけないと考えて「今日から退院まで闘病俳句を作り続けることにしよう」と決意する。

それから没するまでの半年間に500句を超えて詠みつづけ、句集『癌め』(富士見書房、1997年11月20日刊)に結実した。むろん量が多いだけではない。死を前にした病者の心情が切々と詠まれ、癌闘病句集の金字塔とされる。その中の告知を受けた日の句には

冴え返る癌ですと医師こともなげ

豆撒いてより三日後にわれは癌

癌告知されしその日の短よなどが見える。

江國滋は告知を受けた翌日、いったん帰宅する。そして築地がんセンターに手術のために入院するまでの2週間、通院検査を繰り返す合間に、雑誌連載の原稿を書き、俳句を詠み、句会の宗匠をつとめ、講演をするなど多忙な日々を送る。

2月21日入院。ナース・ステーションで大勢の看護婦さんたちに紹介される。早速

カーディガン、ナースはみんなやさしくて

の句。

私も自分の入院経験から、この句には同感である。看護婦さんたちは、みんなやさしかった。会話ばかりでなく、熱いおしぼりで体をぬぐってくれるどころか、頭まで洗ってくれる。また車いすを押してくれるし、歩行訓練に際しては一緒に病院の廊下を歩いてくれたりした。

江國滋は、入院の日から検査が始まるが、病室にまで原稿の依頼や督促が押し寄せる。その中に墓石の広告の依頼があったりして、驚かされる。そして風邪を引いたらしく、発熱と発汗が激しく、まだ検査しかしていないうちから体調不良が続き、病人のようになってしまう。

2月27日インフォームド・コンセント。考えられる危険性が詳しく説明される。あとでトラブルや訴訟が生じないように、必要以上に厳しい内容が説明される――とは本書に書いてないが、術後1ヵ月以内の「手術死亡率」は2〜3%、退院できない「入院死亡率」は5〜6%という説明内容が日記に記されている。

私の場合は、インフォームド・コンセントで死亡率までいわれた憶えはない。こちらの心得としては、患者はまな板の鯉であって、医師がどんな料理をしようと、鯉がとやかくいう筋合いではない。アメリカ式のヘンな習慣が入ってきて、ドクターの皆さんもさぞかしやりにくいことであろう。患者としても、死亡率まで聞きたいとは思わない。

しかし、それを聞かされた江國は

春ともし遺書を書こうか書くまいか

という句を吐いた。

3月4日、10時間に及ぶ大手術。「食道のほぼ全部と胃の残り部分を摘出し、大腸の一定部分(一部小腸も)を引っ張り上げて、食道の代替」とするもので、術後ICUに6泊7日のあいだ留め置かれた。

病室に戻ってからも、発汗、傷の痛み、胸のうみがとまらない。そのうちに腸に直接、栄養を注入するために胸からチューブを通すなど困難な事態が続く。

4月に入って、食道と腸の縫合部分が離れているのが見つかり、再手術によって初めから縫い直す必要が生じる。これを4月14日に実施。

4月26日から流動食開始。ドレイン・チューブの傷口からは、しかし、膿が出つづけ、痛みもつづく。ガーゼの交換も頻繁。また栄養剤がもれたりするが、原因は不明。

5月になって原稿の注文が元に戻り始め、執筆量が増えてくる。そのせいか腕や肩が痛くなったが、医師の診断は腱の炎症という。ところが5月23日、レントゲン写真を見ていた医師が、不意に腕の骨にかすかな黒い影を発見、「転移ということも考えられる」と口走ったのを聞いて大ショックを受ける。

その後1週間ほどのうちに、右の「腕と肩の痛みがひどくなる。……疑心暗鬼の日が続く。……痛くてなかなか眠れない」

5月28日「この執拗で、はげしい痛みは、どう考えても、尋常ではない」

5月29日「右肩の激痛で眠れず」

5月31日「右肩、腕、痛くてたまらぬ。とうとう左手で、いまこれを書いている」。「首のつけ根のしこりが急に気になる……不吉な不安感が、雲のように沸いてくる……次から次へと不安材料が出てくる。癌という病気のひとすじ縄ではゆかないところが、こういうことなのだろう」

6月1日「午前6時に目が覚める。腕と肩の痛みに加え、これからどうなるのかという不安と恐怖にさいなまれて眠れず」「不安もさることながら、なんだか、ひどく淋しい……首のつけ根のしこり、ひとまわり大きくなったように感じられる」

6月4日「首のぐりぐりは、やっぱり手術のときには見えないところに残っていた癌が育ったもの」

六月やふたたび巣食ふ癌細胞

「こんなに短時日で、ふたたび癌患者になろうとは、最初の癌告知よりも、今度のほうがはるかに深刻……退院もしないうちに再発とは理不尽というか、不条理というか、納得できない」。

この日から放射線治療が始まった。

放射線に最後の願い託す夏

その後、江國滋は声が出なくなり、尿も出にくくなって、喉頭癌や前立腺癌まで疑われた。

痛みどめのためにモルヒネの服用がはじまる。モルヒネの副作用は吐き気、便秘、ねむ気。

しかし、6月の終わりになっても痛みはおさまらず、放射線治療も効いたのかどうかよく分からぬまま、日記は6月27日から江國の口述を勢津子夫人が筆記することになった。

そして同日、腕の激痛をレントゲンで調べたところ、骨折が判明する。「右上腕部に剥離骨折。もともと骨に病気(癌)があって骨がもろくなっているため、何でもない動作一つでポッキリ折れる可能性」があって、その通りになったらしい。

7月1日手術。全身麻酔をして「上腕部を切って鉄のプレートを添え木のように固定し、その上から骨セメントで補強する」。これで江國の手術は4回となった。

7月12日帰宅。その夜と翌日夜を自宅に泊まり、14日「がんセンターに戻る」。15日「もうれつねむし」。16日「食欲なし」

この日をもって、江國滋の日記は途切れる。しかし翌日から勢津子夫人の話をもとに、本書の編集者が書き足した。

それによると、7月19日退院、23日がんセンター外来で肺炎と診断されたが、病室の空きがないため帰宅。「夜には胸の苦しみを訴え、発作のような症状を呈した」

翌24日も「早朝から尋常ではない苦しがりようを見せた」。このため救急車で別の病院に入り、ICUで治療を受けながら俳句を詠み続けた。

死が勝つか時間が勝つか夜の秋(7月25日)

まだ生きてゐたかとつぶやき朝涼し(7月26日)

死に尊厳なぞといふものなし残暑(7月27日)

7月31日がんセンターへ転院。8月3日ごろから「再び肺炎が悪化、……息苦しさ」がつのるが「苦しみの中でも意識ははっきりし、筆談で訴えることの内容も明確なら、字もしっかりしていた」

8月9日には筆談で「なんでもいいかららくにさせて」と要求し、医師が新たな投薬の指示を出したので、すぐ楽になると答えると、江國は再びサインペンを動かした。「らくのイミがちがう」

生涯を閉じたのはその翌日、1997年8月10日午後7時35分であった。享年62という若さ。

辞世の句は小さく「敗北宣言」の添え書きと共に、8月8日午前2時、ほかに誰もいない病室で原稿紙の裏に書きつけてあった。

おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒

(西川 渉、2013.5.26)

【関連頁】

<がんを読む>つける薬はない(2013.5.23)

<がんを読む>相反する談話(2013.5.4)

<がんを読む>抗がん剤の効果(2013.5.1)

おい癌め(2012.10.18)

入院中の病室の窓から見たドクターヘリ(2012年9月、千葉北総病院にて)(表紙へ戻る)