<野次馬之介>

福島原発を見る(6)

われわれ日本航空医療学会の一行は、福島原発の免震重要棟で再びマスク、手袋、靴カバーなどの防護装備を身につけ、胸に線量計をつけて、マイクロバスで構内を回った。途中でバスから降りる予定はないので、全身を覆うタイペックを着ることはない。

それに福島駅を出るときから、何故かカメラ禁止ということになっていた。したがって、本頁で原発構内の光景をご紹介することができないのはまことに残念である。

ここ福島第1原子力発電所には1号機から6号機まで6機の原子炉があり、5〜6号機は少し離れていて津波の被害も大して受けていないらしい。1号機は3月12日、原子炉建屋が水素爆発を起こし、ビルの5階建てか6階建てに相当する高さの上部2階分が吹っ飛んでしまった。次いで3月14日3号機も爆発し、屋根がなくなった。

しかし、われわれを乗せたバスは、これら原子炉建屋の海側を走り、バスと原子炉との間にタービン建屋があるので、爆発の生々しい痕跡は見ることができない。一番端の4号機は、その横をバスが通ったけれども、翌日から使用済み核燃料を取り出す作業が予定されており、そのための取り出し用鉄骨とカバーが建物を覆っていて、これまた実体は見えない。そんな具合で、事故を起こした原発の見学とはいいながら、生々しい被害の跡は殆ど見られなかった。

見学ルートは上図で見ると分かりやすい。画面人物の手もとにある正門から構内に入ると、一行は先ず図の中央部に見える免震重要棟に入り、そこにある緊急時対策本部を見たのち、バスで構内を走った。そのルートはほぼ赤線の通り、図の右上に向かい、汚染水処理システムのそばを通って海の方へ出たのち、海岸沿いの道路を図の左方向へ走る。

このとき車窓の右に見えるのは海、左に見えるのはタービン建屋である。タービン建屋は爆発したわけではないから、一見して普通の姿である。しかも、その大きな建物にはばまれて、その向こう側にある原子炉建屋はバスの中からは見えない。水素爆発の跡なども見ることはできなかった。

そんな傷跡は東電としても見られたくはないだろう。その気持ちは分かるものの、こちらにも野次馬根性をうまくかわされたという気持ちが残る。わずかに、タービン建屋の軒下に、今も津波にやられた瓦礫が積み上がり、その中に自動車の残骸が仰向けにひっくり返っている光景が見えただけであった。

原発構内はバスで走っても

肝腎なところはなかなか見られなかった

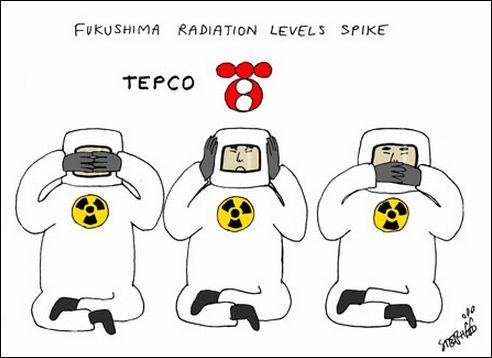

(アメリカの漫画)反対側の海面は陸地から流れ出た汚染水が、そのまま遠くへ漏れ出さぬよう突堤で区切られていた。また突堤内部の海面に巨大な甲板が浮いているのは、昔、横須賀沖で飛行機の離着陸実験に使われた浮体式滑走路である。馬之介も当時見に行ったことがある。今は、その空洞の中に汚染水を貯めこみ、タンクの代わりに使っている。

そこからさらに海岸を走ると5号機と6号機の原子炉になるが、こちらは被害が少ない。しかし同じように、タービン建屋にはばまれて、本体は見えない。そこを左に折れて山側に向かうと、大きな鉄塔が横倒しになっていた。発電所の中に外からの電気を引きこむ送電線の鉄塔で、この倒壊が電源喪失の根本原因であった。いかに大地震とはいえ、こんな巨大な鉄塔がそう簡単に転倒するものだろうか。

構内は人影が少ない。今日は日曜日だからで、白いタイペック姿の作業員をちらほら見かけるだけで、発電所全体が鎮まり返っている感じだった。明日からは命がけの、まかり間違えば東京にも放射能の影響が及びかねない燃料棒の取り出し作業が始まることになっていて、嵐の前の静けさとでもいうべきか。

やがて元の正門そばに戻り、救急医療室に入った。ここで、当直の医師、看護師、救急救命士の話を聴く。いずれも地元の人ではなく、九州や北海道など、遠くからのボランティアの方々である。地元だけでは医療者が足りないからで、1週間交替だったか10日ずつだったか、ここに詰めて、構内で働く作業員の急病や怪我の治療にあたる。わざわざ遠いところから放射能の飛び交うところにきて、奉仕活動をする医療関係者の皆さんには敬服のほかはない。

治療の内容は前日、福島医大で研修を受けたようなものだろうか。緊急を要する患者さんについてはドクターヘリで搬送することもある。ここから4キロほど離れた郡山海岸の駐車場が臨時のヘリポートになっていて、救急車で10分ほど。その着陸地点の空間線量は地上1メートルの高さで通常0.3マイクロシーベルトくらいらしい。事故発生から11月なかばまでにおこなわれたヘリコプター搬送は6件と聞いた。

最後に正門を辞するところで、われわれ自身が原発構内で浴びた放射線量の確認がおこなわれた。胸につけた線量計を読み取るのだが、馬之介の場合はベータ線が時間あたり0.01マイクロシーベルト、ガンマ線が0.07マイクロシーベルトであった。

昨日の実習で測った放射線は、大学構内の実習室を出たところの地面が0.18マイクロシーベルト、その向こうの草地が0.7〜0.8マイクロシーベルトだったから、それよりもずっと少ない。福島県内のどこの学校か、除染済みの校庭が時間あたり0.1マイクロシーベルト、教室の中が0.05マイクロシーベルトというから、バスの中だけにいたわれわれの被曝線量も学校と同じくらいだったといえようか。むろん問題になるような数値ではない。

その後、われわれは再びJヴィレッジに戻って手袋やマスクを外し、最後の説明を受けた。そうしながら、原発作業員の皆さんと同じ昼食を摂ったのは午後1時半。ご馳走さまでした。

多少の雑言も吐きましたが、野次馬根性のおもむくところ、いろいろ勉強させていただきました。今後、福島原発が何事もなく無事に終息に向かうことを願っております。

見学に当たっては、福島医大の先生方、東京電力の皆さま、大変お世話になり、お心遣いをいただきました。ここに改めて厚く御礼申し上げます。

(野次馬之介、2014.1.31)

上空から見た原子炉建屋の残骸

左が3号機、右4号機と思われる【関連頁】

<野次馬之介>福島原発を見る(5)(2014.1.26)

<野次馬之介>福島原発を見る(4)(2014.1.21)

<野次馬之介>福島原発を見る(3)(2014.1.19)

<野次馬之介>福島原発を見る(2)(2014.1.16)

<野次馬之介>福島原発を見る(1)(2014.1.15)

【バンビバケット関連頁】

<小言航兵衛>原子炉注水(2011.3.19)

火攻め水攻め(2005.9.14)

(表紙へ戻る)